ちびっこうべ2022/写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸

前篇では、デザイン・クリエイティブセンター神戸(以下 KIITO)、山口情報芸術センター(以下 YCAM)、せんだいメディアテークでの、「つくる」ワークショップについてお聞きしました。後篇では、それぞれが考える少し先の未来の「つくる」まで広げていきます。(前篇はこちら)

(文:三國寛美)

「雑がみ」からメディアスタディーズへ。

ワケあり雑がみ部/せんだいメディアテーク

ワケあり雑がみ部/写真:せんだいメディアテーク HPより引用

お答えいただいたのは・・・

企画・活動支援室長 清水有さん

―――前篇では「雑がみ部」の広がりについてお聞きしました。5年以上も続く部活動について知るほどに、その内容は「つくる」だけにとどまっていないように思えます。活動はどのように変化していったのでしょうか。

公共施設で「つくる」事業を開催する時、「つくる」こと以上に留意するのは「いつ」「どこで」「誰と」「何のために」ということです。

例えば「雑がみ」のプログラムは、とてもシンプル(単純)なシステムであるので、「誰と」にあたる部分はとても広い年齢層にアプローチができました。

また「どこで」も、オンラインなどの手法も出てきて、参加の方法や参加される方々のエリアも多様になっていきました。そのため「何のために」継続していくのかを考えることが大切なことだったと思います。

ともすれば限りある資源を無駄にしないために「つくる」を通してアート体験を促進する場にとどまってしまうところが、この度の「包装紙の寄贈」のような展開が生まれたことは、メディアテークの面白さ(*)だと思います。

ワケあり雑がみ部/写真:せんだいメディアテーク HPより引用

戦後から高度経済成長期を通して「百貨店」は、その地域の生活者の「シンボル」であり、また「メディア」でもありました。そこで使われていた「雑がみ」(も、メディアですが)を 用いて「生活の歴史」もスタディしていくという試みが、「メディアスタディーズ」として仙台の文化を検証するプロジェクトに昇華できたように思います。

※メディアテークの三憲法の一つ、メディアテークは「ターミナル(端末)」ではなく「ノード(節点)」であること、に由来します。

*参考リンク:せんだいメディアテークの理念 https://www.smt.jp/info/about/idea/

開館から20年、せんだいメディアテークが編む言葉。

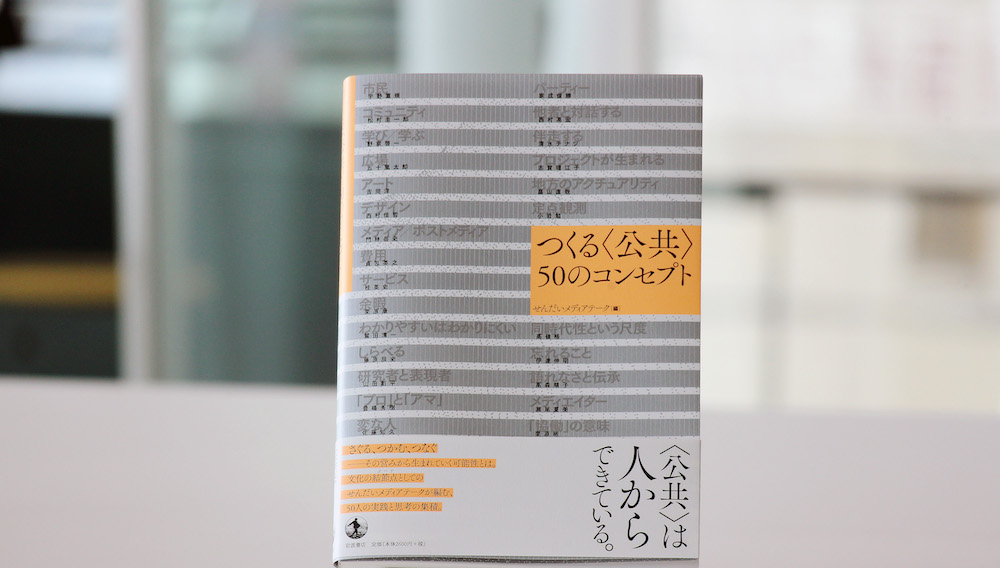

『つくる〈公共〉50のコンセプト』

ーーーF.I.N.は少し先の未来を探ることをテーマにしています。5年、10年後、せんだいメディアテークでは、どのような取り組みをされていると思いますか?

まさに今、今後のメディアテークの取り組みを予感、予測させるような言説をまとめた本が出たところです。先頃出版された『つくる〈公共〉50のコンセプト』(岩波書店)について紹介いたします。

この本では、せんだいメディアテークの設立から20周年を機に、東日本大震災を経て現在に至る運営の中で浮かび上がってきた、私たちの社会や公共について考えるためのキーワードを、市民、アーティスト、研究者など50人が読み解き、50のコンセプトとしてまとめました。

過去の実践から紡ぎ出されたこれらの言葉は、将来にわたって市民の活動を行うみなさんを支えていくものとなると思います。

『つくる〈公共〉50のコンセプト』(岩波書店)2023年

ーーーメディアテークの20年間の経験から選んだテーマを、さまざまな方たちに託し、それぞれの言葉で捉え直されているのが、とても印象的でした。タイトルにも「つくる」とありますが、少し先の未来、メディアテークに集う生活者にとっての「つくる」とは、どのようなことであると思いますか?

『つくる〈公共〉50のコンセプト』では、「つくる」ということと、〈公共〉ということがキーワードです。

ここでの、メディアテークの考える「公共」とは、行政組織のことではなく、つまり「市井(しせい)」(*)、限りなく民の側に寄せた意味として使っています。

*市井(しせい)・・・人家の集まっているところ。まち。ちまた。

そしてこの「つくる」ということは、意識的に「つくる」ことを民が行っていくこと。

それを将来にわたって続けていくことにより、「せんだいメディアテーク」に集う人々(ここでは生活者とも言う)たちの側にこそ〈公共〉は宿っていくのだということであり、そういったそれぞれの人によって、これからも、せんだいメディアテークは力強くつくられていくものだと思っています。

撮影:越後谷出 写真:せんだいメディアテーク HPより引用

「みんなでつくる」を続けて10年。

ちびっこうべ/デザイン・クリエイティブセンター神戸

ちびっこうべ2022/写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸

お答えいただいたのは・・・

企画部門広報 大泉愛子さん

ーーー2012年から続く人気のプログラム「CREATIVE WORKSHOP ちびっこうべ」(以下 ちびっこうべ)についてお聞きかせください。

ちびっこうべは、子どもの創造性を育むための学びの場。本物を学ぶことをコンセプトにした子ども向けのワークショッププログラムです。

2012年に開館したKIITOは「みんながクリエイティブになる。そんな時代の中心になる。」というコンセプトを掲げています。そのオープニングイベントとして「ちびっこうべ」というプログラムに取り組みはじめました。

子どもたちと、神戸を中心としたシェフや建築家、デザイナーなどのクリエイターたちが一緒に、子どもだけの夢のまちをつくるという体験をします。2年に1度、小学3年生から中学3年生までを対象に開催しています。8月から約40回のワークショップを重ね、10月に4日間だけ、子どもだけが入場できる「夢のまち」をオープンします。

「夢のまち」では、約30~40種類の仕事をはじめ、学ぶ、遊ぶなど、多様な体験ができます。そこで働くことで通貨キート(給料)をもらい、それをつかって、おいしいごはんやイベントも楽しみます。その飲食店「ユメミセ」も、子どもたちがワークショップを経てつくっているんですよ。

参考リンク:ちびっこうべ ウェブサイト https://kiito.jp/chibikkobe/

ーーー「ユメミセワークショップ」では、どのようにお店がつくられていくのでしょうか?

「ユメミセワークショップ」では、子どもたちはシェフ・建築家・デザイナーの3つのチームに分かれ、3カ月をかけて1つのお店をつくります。

シェフチームは、ユメミセで提供する料理の材料のこと、道具のこと、調理のことなどをシェフから教わり、習得していきます。

ちびっこうべ2022 シェフチームワークショップ@玄斎/写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸

建築家チームは、建物のデザイン、設計から施工までを担当します。

提供するメニューをふまえ、どんなイメージのお店にするのか話し合い、模型をつくり、実際に建てていきます。

ちびっこうべ2022 建築家チームワークショップ@KIITO/写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸

デザイナーチームは、ユメミセのロゴや看板、チラシやメニュー、グッズやユニフォームなどの販促物などを担当します。ロゴとは何か、クリエイターの講座を聞きながら、食材を観察したり、発祥地や風土を調べたり、イメージを膨らませ、チームで話し合いながらアイデアを具体化していきます。

ちびっこうべ2022 デザイナーチームワークショップ@KIITO/写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸

立体看板にしたロゴは、提供するバインミーのイメージ。

ーーー「ちびっこうべ」では、どのような場になることを目指していますか?

ちびっこうべは、子どもはもちろん、大人にとっても普段できない体験ができる「場」です。重要なのは、クリエイターだけではなく、さまざまな大人、そして学年の違う子どもたちが同じ場所で同じ時間を過ごすということ。

参加者同士、初めての子ばかりの中で、チームを組んでワークショップをしていきます。

人は1人でできることには限界があります。けれど、年齢や所属のちがう様々な人とコミュニケーションを図ることで1人では思いつかなかったアイデアが生まれることもあります。

自分がつくりたいものをつくるのではなく、みんなでつくるので、もちろん思い通りにならないこともあります。仲良くなって、ぶつかって喧嘩して、つまずきながら学んだこと、生きたクリエイティブに触れることは、成長の中で大きな糧になるはずだと思っています。

また、関わる大人たちにも学びや気づき、出会いと交流を生む場になるよう考えています。そこから新しいコミュニティや活動が生まれていけば嬉しいですね。

2012年の開催から10年が経ち、当時参加した子どもたちが大きくなり、イベントの運営サポーターとして参加してくれるようになってきています。そうした経験者たちが「ちびっこうべ」に戻ってくることからも新たな変化が生まれてくるのではないかと思います。

ちびっこうべ2022 ユメミセの様子@KIITO/写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸

パン屋、イタリアン、スイーツなど、例年10~15店舗の飲食店をつくっている。

―――さらに5年、10年後、KIITOでは、どのようなワークショップが行われているでしょうか。また、生活者のつくりたいと思う気持ちは、どのように変化していくと思いますか?

社会の変化に伴い、ニーズは進化・変化していくと思います。コロナ禍で学校行事が減ったり、働き方が変わったり、生活する上での制約や制限が生まれることで、より、物事に触れる場、つながりを生むワークショップという場の必要性は高まっていると感じています。

ワークショップという場があることによって、さまざまな人や世代が交流し、そこから生まれるアイデアや工夫、活動を町へと広げていくことは文化施設としての一つの役割であると考えています。

また、ワークショップ(つくること)は、単なる技術の習得ではないと考えています。生きた経験や体験を積み重ねること。単なる経験だけではなく、その経験によって得た変化がとても重要な部分だと思います。

「みんなでつくる」という手段としてのワークショップが、もっと身近になるように、5年後も10年後も今までと同じように試行錯誤を繰り返しているのではないかと思います。

デジタルメディアと子どもの「つくる」。

360°図鑑/山口芸術情報センター[YCAM]

撮影:塩見浩介 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

お答えいただいたのは・・・

社会連携担当の菅沼聖さん

アーキビスト/ドキュメントコーディネーターの渡邉朋也さん

ーーー子どもたちがメディアテクノロジーを使って「つくる」取り組みについてお聞きします。小学生と一緒につくったオンライン『360°図鑑』について教えてください。2022年10月には、日本e-Learning大賞で文部科学大臣賞を受賞されています。

インターネット上に写真や動画などのメディアを盛り込んだ地域の図鑑を作成することで、他者との協働による調査方法やメディアの効果的な活用方法について学ぶ教育プログラムです。

このプログラムでは、私たちの身近な「地域」に焦点を当て、自らの足で歩き、五感で感じ取った体験や取材をもとにして、オンラインで閲覧が可能な図鑑を制作します。(菅沼さん)

参考リンク:360°図鑑 https://zukan360.yamaguchi-ygc.ed.jp/

ーーー参加した子どもたちの反応はいかがでしたか?

2022年度は3校のモデル校(山・海・まちの地域の学校)で図鑑制作を行いました。それぞれの地域を繋いで、オンラインで合同発表会をしたのですが、他の地域の特色や自分たちの住む地域との差異などを知れて良かったという感想は多くありました。

また、山の地域の子どもたちがランドセルに「熊よけの鈴」をつけていることに海の地域の子どもたちは興味津々でした(笑)(菅沼さん)

『360°図鑑』「生雲の歴史調べ」より

ーーー『360°図鑑』をつくることで、子どもたちにどのような変化がありましたか?

はじめはタブレット端末に対してぎこちなさを抱いていた教員や児童が、『360°図鑑』の取り組みを通じて、タブレット端末やメディアの特性をつかみ、鉛筆やノートと同じ「文房具」として使いこなしていく様子が見受けられました。(菅沼さん)

撮影:塩見浩介 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ーーー現代の子どもたちにとって、インターネットは身近なものであり、SNSや、仮想空間、オンラインなどと、世界は広がっているように思えます。子どもたちの「つくりたい」にも、変化は感じられますか?

とても大きな変化を感じます。『360°図鑑』の取り組みでは、最初の授業で「この図鑑は、インターネットを介して世界に発信されます」ということを児童には伝えます。伝えた瞬間、児童たちの顔から好奇心や責任感などさまざまな感情が伝わってきます。

児童がつくったものをインターネットを介して広く社会に公開する、という授業は学校教育の中ではまだまだハードルが高く、数多く実施されていることではありません。『360°図鑑』の取り組みを通じて、学校の教員、児童のみなさまとともに今後の情報教育のあり方についても議論を続けていければと思います。(菅沼さん)

撮影:塩見浩介 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

生活者の「つくりたいと思う気持ち」の向かう先。

ーーーメディアテクノロジーが普及し、これまでYCAMが取り組んできた活動は、地域の人々にとって、より身近なものになっていると思います。5年、10年後、YCAMではどのようなワークショップが行われていると思いますか?

これからも技術は大きく進展していくと思いますので、例えば脳機能イメージングや、デジタルメディアによる体験の伝達、ナノテクノロジーなど、プログラムで扱う題材は変化すると思います。

ただ、5年後や10年後でしたら、YCAMや山口市も物理的・観念的にまだまだ存在していると思いますので、人間同士が様々なかたちで対話を重ねながら、新しく経験を獲得しようという基本的なスタイルには変化はないのではないかと思います。

むしろ技術的な潮流を見据えながら、変化しないものを見つめること、あるいは経済的な効率性に絡め取られないコミュニケーションのあり方を模索するような、そうしたある種の非効率がより重要になってくるのではないかと思います。(渡邉さん)

ーーー今後、生活者のつくりたいと思う気持ちは、どのように変化していくと思いますか?

この数十年の大きな流れとして、便利なプロダクトやプラットフォームが数多く生み出され、社会に普及していきました。このことによって、何かをつくったり、表現しやすくなった反面、消費するだけでも生きていける状況が生み出されており、個人が何かをつくることの意味が問われやすくなっているように思います。

総合的に見て、生活者の「つくりたいと思う気持ち」は減っていく可能性が高いのではないかと考えています。あるいは、「つくりたいと思う気持ち」はモノやコトに向かうのではなく、社会全体の仕組みなどメタ的な領域に及ぶのではないかとも思います。

ここで重要になってくるのは「つくる」を意味から開放するような取り組みや、身の回りの便利なプロダクトやプラットフォームが社会の中でどういう仕組みで成立しているのかを知るような取り組みだと思います。(渡邉さん)

撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

前後篇を通じて、さまざまなワークショップやプロジェクトから見えてきた生活者にとっての「つくる」は、思った以上に広がりのあるものでした。それは手で触れられるものを「つくる」だけでなく、「一人ではなく誰かと」「知ること」「表現すること」「つながること」を楽しみながら、自分を取り巻く世界を広げているようにも思えました。

また、子どもからお年寄りまで、たとえ関心が異なる人々でも、身近なところでの「つくる」を入り口に、幅広く参加できるワークショップがありました。それは今回取材した3施設が、10年、20年にわたり、地域の人々とともに、時代の変化に向き合いながら、ともに活動を続けてきたからこそ実現しえたことでもあります。そしてまた、その経験を広く共有していきたいという思いも強く感じたのでした。

■F.I.N.編集部が感じた、未来の定番になりそうなポイント

・「つくる」ことに関心を持つ人々は、その楽しさもさることながら、新たに人とつながったり、社会を知って学び・視点を得たり、さまざまな可能性へのつながりにも魅力を感じている。

・オンライン授業やテレワークの定着により学校や仕事での人との接触が少なくなった現代において、物事に触れる場、それらとのつながりを生むワークショップという場の必要性は高まる。

・近年、技術が発達したことで生活者個人が何かをつくりやすくなった反面、同時に消費するだけでも生きていける状況にもなっており、将来「つくりたい」欲求は縮小していくか、あるいはモノやコトのみならず社会全体の仕組みなどメタ的な領域に及んでいく。

【編集後記】

最近、家のベランダで小松菜やラディッシュの栽培を始めました。素人なりにも野菜を「つくって」みて初めてしみじみと感じるのは、農家さんのすごさです。ベランダで収穫した愛らしくはあるけれどもヘンテコな形の自作野菜を手にしながら、スーパーに並ぶ立派な野菜たちは決して当たり前ではなくプロフェッショナルな技の賜物であることを実感します。そして同時に、自分のライフスタイルや日々の天気や気温、農家さんについてなど、野菜から派生してさまざまなものごとに興味関心が広がっています。

この記事を通して、わたしが野菜づくりでおぼろげに感じていた充足感の中身を整理することができました。またYCAM渡邉さんの仰る、社会の仕組みなどメタ的で大きなものも、将来「つくりたい」という想いを持つ人が「つくれる」未来をぜひ「つくり」たいと思いました。

(未来定番研究所 中島)