メイドインジャパンを継ぐ人。

2020.12.09

ここ数年で3Dプリンターの認知は広がりました。しかしながら、具体的な使用シーンについては、まだ親しみのない人も多いのではないでしょうか。そもそも3Dプリンターは、造形技術の手軽さから、かつては主に試作に使われてきたもの。それが今ではさまざまな表現活動に用いられています。その技術を用いて新しい表現を追求しているのが、〈新工芸舎〉の 新工芸家・三田地博史さん。3Dプリンター技術が可能にするものづくりの未来について、三田地さんに伺いました。

(撮影:津久井珠美)

はじまりは、大学時代に覚えた3Dプリンターへの興奮

京都市下京区、大宮通り沿いにひときわ目を引くレトロモダンな建物。100年近い歴史をもつこの建物はかつての下京図書館で、2020年にはスタートアップ起業支援施設〈淳風Bizq(じゅんぷうびずく)〉として再スタートを切りました。その1F部分を研究開発拠点にしているのが〈新工芸舎〉です。自分たちで改装したスタジオ内を見せてもらうと、数十台の3Dプリンターがずらり。三田地さんと3Dプリンターとの出会いは、プロダクトデザインを学んでいた大学時代に遡ります。

「当時はちょうど、デジタルファブリケーション(*1)が世界中で注目され始めた頃で、自分も惹かれて3Dプリンターを購入しました。デザインモック(*2)を作るのに、今までは長い時間をかけて素材を削ったり貼ったりしていたのが、たった一晩で思い通りの形が出現することに興奮を覚えましたね」。

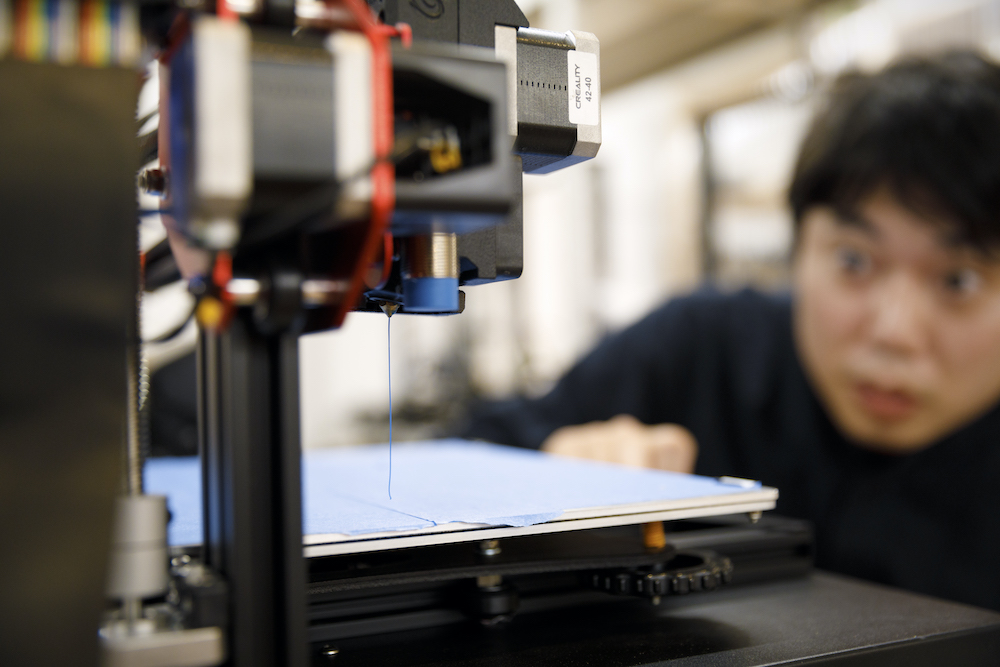

3Dプリンター出力の様子。設計図によって予めプリンターにプログラミングされた手順で、糸状の素材がくるくる形を変え、製品が出来上がっていく。

卒業後はメーカーに就職し、社内デザイナーとして働くことになった三田地さん。ですが、日々の業務のなかで疑問が膨らんでいったと言います。

「当時は、企画やプロダクトの構想ありきで、見栄えを整えていく、いわゆる狭義の”デザイン”を考える仕事をしていました。しかしながら、3Dプリンタや電子工作、プログラミングを駆使して、プロダクトの外から内まで全て自作し、ネットを通して発表していたかつての大学時代の制作活動に比べれば、楽しさが見出せず、会社を辞めました。あの頃の、自分の名前で、自分の足で歩いている感覚を取り戻したいという気持ちでした」。

その後参画したのが、3Dプリンターの販売を行う〈YOKOITO〉。同社から、三田地さんが中心となり3Dプリンタを用いた表現や技術の研究開発を行う〈新工芸舎〉が2020年8月に発足しました。

*1 デジタルファブリケーション

デジタルデータをもとに創造物を制作する技術のこと。

*2 デザインモック

製品をデザインするための模型。

3Dプリンターで表現する醍醐味は、未開拓であること

フィラメントと呼ばれる糸状の素材を熱で溶かし、固めて造形するのが3Dプリンターの仕組み。そのため、表面に積層の痕がつくのが特徴です。一般的に、大量生産の商品の表面はツヤっと滑らかであるため、この積層は3Dプリンター造形における長年の悩みでもあったそう。この積層構造を味方につけたのが、三田地さんの代表作の一つである〈チルダ〉シリーズ。一層ごとの繊維幅をあえて大きくし、それをデザインに生かしました。

造形後の着色も、試行錯誤しながら開拓するのは同じ。〈チルダ〉は造形後に手染めしたものから着色済みの材料を混ぜたものなど様々ある。

「3Dプリンター技術を通じて新しい表現や解決法を模索することが、デザイナーとして最も“うまみ”を感じる瞬間。金型技術が浸透し、樹脂を用いた成形がすでに掘り尽くされているなかで、まだ誰も発掘していない分野で新しい技法を考えられることが醍醐味ですね」。

3Dプリンターは造形に時間がかかり大量生産ができない反面、小ロットに対応できるのが強み。その意味では、さまざまなニッチな商品を作ることも可能。例えば、医療・福祉用品などの、量産するほどの販売数が見込めない商品でも、3Dプリンタであれば一個から作ることができるし、個人個人の好みに合わせたカスタマイズも可能と三田地さんは語ります。

「(下記写真のプロダクトを手に持ちながら)これ、実は痰の吸引器用のチューブにつけるキャップなんです。先天性の疾患で、定期的に痰を吸引しなくてはならないお子さんをお持ちのお母さんが、これを手作りで自作して販売されていて。人気が出て製造が追いつかないということで我々に相談いただき、現在3Dプリンターで作れるように再設計しているところなんです」。

持ち歩きたくなるような可愛さの、痰の吸引器用のチューブキャップ。一つ一つ柄や形が微妙に異なる。

同じく、現在進行形で進んでいるのが、現存する機材が年々減っているという湿板写真(*3)の機材を3Dプリンターで再現するプロジェクト。

「3Dプリンターでできるロット数は1個から。初期投資も要りません。量産品では見捨てられていた、これまで眠っていたあらゆるニッチなニーズに対応できます」。

*3 湿板写真

ガラス板などにコロジオンという薬剤を塗り、硝酸塩を化合させて作った感光材をフォルダーに入れて撮影する技法。乾燥させず、濡れた状態で撮ることから「湿板」と呼ばれている。

伝統工芸とは違う“新工芸”の定義

工芸というと、土地に根ざした伝統や手仕事のイメージがありますが、三田地さんが唱える“新工芸”とは一体どんなものなのでしょうか?

「ものづくりに関わる職能が、バラバラに分業化された大量生産の仕組みとは異なる、デザインから設計、生産、販売まで全てを一貫して自分で担える在り方を模索するうちに、デザインやデザイナーという言葉にこだわることに違和感を覚えていきました。同時に、大学時代に接点があった仏師や西陣織などの職人さんや、個人的に好きな民藝運動に関わった陶芸家の姿が思い浮かびました。彼らの世界では、道具も意匠も、最初から最後まで自分でやるのが当たり前で、自己完結できる生産規模や工房の大きさも、僕がイメージしていたものに近かった。“新工芸”というネーミングに辿り着いたのは、その時です」。

そこには、三田地さんがこれまで抱き続けてきた“伝統工芸”に対する疑問も含んでいると言います。

「“伝統工芸”は伝統とついた瞬間に、変化が止まってしまう側面があると思います。しかし工芸とは本来そういうものではなく、“日々の生活の道具を身の回りの素材を使っていかに使いやすく作るか”という最適化を各地で繰り返し続けてきたものだと思うんです。“新工芸”には、工芸というものを捉え直し、再定義したいという思いも込めらています。」。

工芸は時代に合わせてアップデートするもの。それらを担う”新工芸家”の特徴は、やはり「コンピュータやデジタルを駆使する点」なのだと言います。

「新工芸家の特徴として、デジタルファブリケーション機器を扱うのに必要なデジタルリテラシーを持っているという点が挙げられます。プログラミングや数値を使ったパラメータ操作などが必要で、それらのデジタル要素が次世代の工芸家にとっての“素材”や“手”の一部になっていくのだと思います。」。

“新工芸”的なものづくりが、土地の風土や景観を次世代へつなぐ

デジタルファブリケーションによる“新工芸”的ものづくりが今後ますます浸透すれば、どんな未来が待っているのでしょうか。そのキーになるのは、デジタルファブリケーションのもつ“オープンさ”だと三田地さんは言います。

「デジタルファブリケーション機器によって、アイデアに形を与えることは格段に簡単になりました。

グローバリゼーションや大量生産の仕組みによって私たちの生活は豊かになりましたが、全国どこでも同じ店や物が溢れ、各地固有の風土や景観を破壊した側面は大きい。そんな今、“新工芸”のマインドや機器をもった人たちが各地に広がることで、自分たちでその土地のニーズに合ったものを、小さな組織やコミュニティで作ることができる。また、デジタル保存できるので再現性もありますし、都度アップデートも可能です。土地に合った風土や景観を生み出しアップデートしていくという良いサイクルに繋げるためにも、こういった人たちが全国に増えていくといいなと思います」。

“新工芸”を担う作り手が各地で増えれば、土地の未来も変わっていく。

三田地さんが描く“新工芸”の可能性は、無限大です。

三田地博史

新工芸家。株式会社YOKOITOデザイン責任者。新工芸舎代表。京都工芸繊維大学・大学院卒。

編集後記

今回の取材を通して、伝統は革新の連続のように思えました。

伝統工芸と聞くと、代々受け継がれた技術そのものを大切に「守り」次世代へ繋いでいくといった、不変的なイメージでした。その認識は覆されたように思えました。その伝統技術で可能性を模索し、チャレンジをしていくような、「攻め」の姿勢がそこにはあり、そういった攻めの活動があってはじめて、伝統工芸は守られ、引継がれていくのかもしれません。

(未来定番研究所 窪)

メイドインジャパンを継ぐ人。

地元の見る目を変えた47人。

メイドインジャパンを継ぐ人。

メイドインジャパンを継ぐ人。

メイドインジャパンを継ぐ人。

二十四節気新・定番。

5年後の答え合わせ

メイドインジャパンを継ぐ人。

地元の見る目を変えた47人。

メイドインジャパンを継ぐ人。

メイドインジャパンを継ぐ人。

メイドインジャパンを継ぐ人。

二十四節気新・定番。

5年後の答え合わせ

オムロン株式会社に聞いた、新しいテクノロジーとのニューノーマルな暮らし。<全2回>

目利きたちと考える、季節の新・定番習慣。<全10回>

F.I.N.的新語辞典

オムロン株式会社に聞いた、新しいテクノロジーとのニューノーマルな暮らし。<全2回>

未来定番サロンレポート

あの人が選ぶ、未来のキーパーソン。<全4回>

F.I.N.的新語辞典

F.I.N.的新語辞典

F.I.N.的新語辞典

F.I.N.的新語辞典

18歳の噺家・桂枝之進さんが考える新しい落語論。<全2回>

これからの5年で変わるもの、変わらないもの。<全8回>

未来を仕掛ける日本全国の47人。

未来を仕掛ける日本全国の47人。

未来を仕掛ける日本全国の47人。

F.I.N.的新語辞典

未来を仕掛ける日本全国の47人。

F.I.N.的新語辞典

未来を仕掛ける日本全国の47人。

F.I.N.的新語辞典

未来を仕掛ける日本全国の47人。

未来を仕掛ける日本全国の47人。

F.I.N.的新語辞典

未来を仕掛ける日本全国の47人。

若い作り手たちの、これまでとこれから。<全3回>

若い作り手たちの、これまでとこれから。<全3回>

未来を仕掛ける日本全国の47人。

若い作り手たちの、これまでとこれから。<全3回>