第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

第12回|

第13回|

第14回|

第15回|

第16回|

第17回|

第18回|

第19回|

第20回|

第21回|

第22回|

第23回|

第24回|

第25回|

第26回|

第27回|

第28回|

第29回|

第30回|

第31回|

第32回|

第33回|

第34回|

第35回|

第36回|

第37回|

第38回|

第39回|

第40回|

第41回|

第42回|

第43回|

第44回|

5年先の未来、私たちは日々の暮らしをどのように楽しんでいるのか。未来定番研究所では、ゲストと一緒に5年先の価値観を考え、紡いでいく「未来定番サロン」を定期的に開催しています。

2024年4月27日(土)に行われた34回目のテーマは『空想装丁がひらく本の愉しみ』。本の装丁をこよなく愛するクリエイター4人が、それぞれの本棚から持ち寄った「空想装丁本」を片手に、装丁から広がる本の楽しみ方や可能性について語ってくれました。

(文:花島亜未/写真:西あかり)

色づかい、手触り、匂い……装丁は、五感を満たすものづくり

自分の手で装丁したい一冊を選び、表紙のデザインからカバーの素材、本の綴じ方まで自由に創作する「空想装丁図書館」。これまで京都・奈良など関西を中心に活動し、年に3〜4カ所で過去の装丁本を展示した巡回展も行ってきました。初めての東京開催となった今回。イベントの冒頭では、一度は耳にしたことがあるけれど、あまり馴染みのない「装丁」とはどんなことを指すのか、企画の主催者・イマタニタカコさんが教えてくれました。

「装丁とは本の外側部分、カバーや題目のデザインのことを言います。例えれば、“本の洋服”。書店で『あ、この表紙が素敵だな』と気になる本を見つける楽しさと同じように、『自分だったらこういう表紙を作りたいな』というのを形にしてみるのも面白いのでは、と思ったんです。1人でコツコツ装丁をしても同じような形になってしまいそうだったので、本好き仲間を募って5年前からスタートしました」

左が主催のイマタニタカコさん

装丁の役割の1つは、本を丈夫にして長く手元に残すため。しかし、この本をどう読んでいたか、どこが好きなのかをデザインや紙の選び方に落とし込んで表現すれば、愛でる気持ちを大切にしながら、紙の本を5年先でも長く楽しみ続けられると語ります。

「金継ぎとも似ている部分があると思います。自分で手を加えたことで特別なものになる。ただ壊れたもの、古くなったものを元に戻すだけでなく、そこに自分の色を付け加えるような、そんな感覚です」(イマタニさん)

会場には過去に手がけた「空想装丁」も展示。空想装丁図書館では、毎年課題テーマと自由テーマの2冊の本を装丁。1・2年目は江戸川乱歩、太宰治などの作家縛りで、3年目は「旅」、4年目は「色」と言葉を切り口にして行ってきた

「私の本棚」から見つけてきたもの

空想装丁への想いを聞いた後は、今回のテーマ「わたしの本棚から一冊」に合わせ、メンバーがそれぞれ装丁した本の紹介がスタート。

「普段みんながどんな本を読んでいるのか知りたいと思い、このテーマにしました。家にある本は読み返す機会が少ないですし、いつも集まっているメンバーだけど、選んだ本から意外な一面が見えてくるかなと」(イマタニさん)

今回集まった4名のクリエイターはこちら。

中央左:イマタニタカコさん

奈良在住の墨アーティスト。イラストレーター、グラフィックデザイナーの傍ら、書の枠にとらわれず、墨と異素材を組み合わせた自由なインスタレーション、パフォーマンス、舞台美術、空間を使った表現制作なども行う。

中央右:こにしけいこさん

グラフィックデザイナー。奈良県限定発売商品のパッケージデザインコンペをきっかけに、趣味・グループ展・仕事などで奈良に通い始め、現在も「奈良都民」のペンネームで作品やグッズ制作を行う。

右:津村真澄さん(つむら・ますみ)

鳥を愛し、その鳥を知ってもらうために写真を撮り絵にしている画家。個展を行うとともに大阪泉州産のガーゼで鳥デザインのハンカチを作製。

Instagram:@mamatoritori

左:本多り子さん(ほんだ・りこ)

グラフィックデザインを中心にブランディングやプロモーション、WEB、パッケージとさまざまな創作活動に従事。一般社団法人総合デザイナー協会理事。

イマタニタカコさんが選んだ本▶︎松尾芭蕉『奥の細道』

「これは3年目の『旅』をテーマにした時に装丁しました。表紙の絵は、冒頭の句『月日は永遠の旅人であり、過ぎてはやって来る年もまた、旅人である』の風景を思い浮かべて描き、裏表紙には実際にその句も入れてみたんです。もともと俳句をやっていたので芭蕉が好きで、この本を読んでからは、句に出てくる陸奥を中心に巡っています。まだこの風景には出会えていないですが、舟人(船の上に浮かぶ者)のイメージは旅の中で見つけた気がしますね」(イマタニさん)

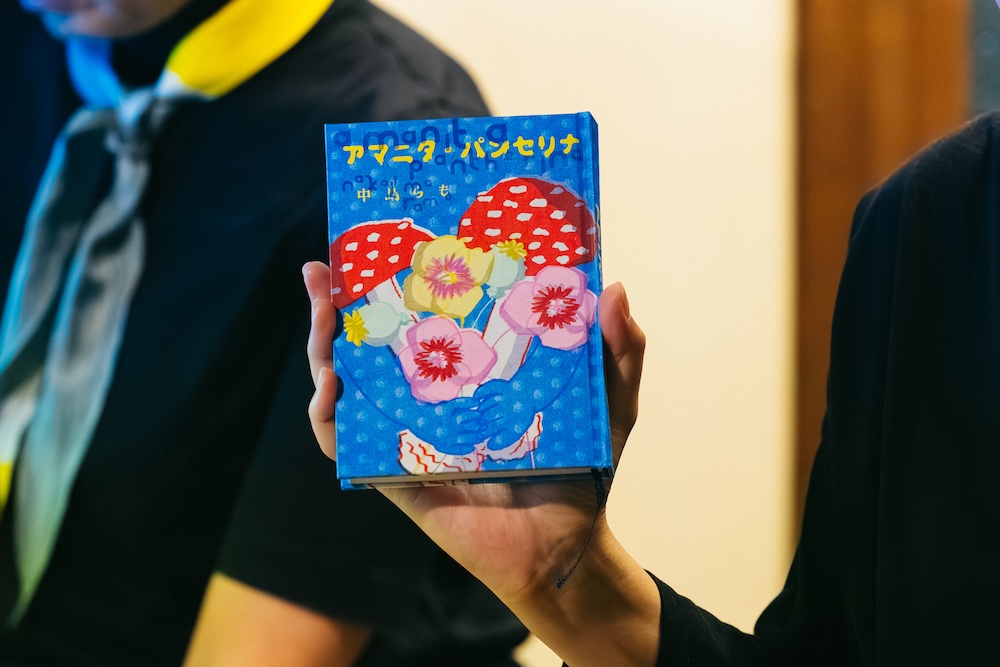

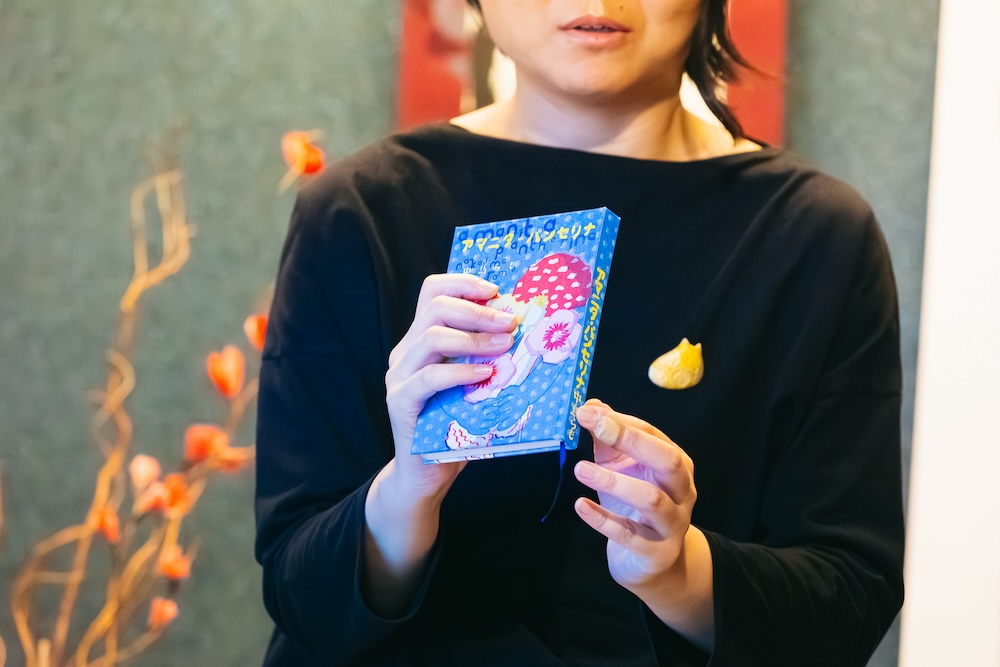

こにしけいこさんが選んだ本▶︎中島らも『アマニタ・パンセリナ』

「学生時代に読んでいた文庫本だったのですが、ボロボロだったのでハードカバーに装丁し直すことにしました。この本のタイトル、実はベニテングタケの学名で、作者の実体験と伝聞を交えたドラッグ体験集なんです。文中で『薬の酩酊は、子供の頃によく遊んだ“ぐるぐるバット”で目が回っている状態のように、やばいと思っていても自分を失う楽しさがある』と語っていたので、子供の落書きのようなイラストに蛍光色を入れて、薬でトリップしているような表現も出しつつ、アヘンが採れるケシの花束を抱えた構図にしてみました。色を重ねていく毎にズレていくリソグラフで印刷し、さらに内容とリンクした味が出たと思います」

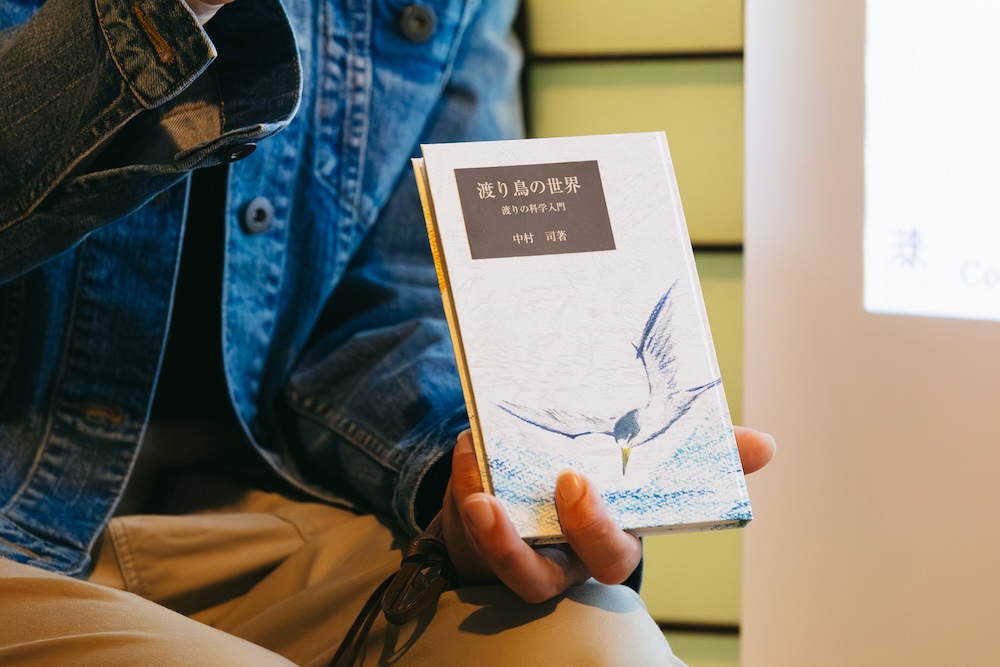

津村真澄さんが選んだ本▶︎中村司『渡り鳥の世界』

「私は、数ある鳥にまつわる本の中から渡り鳥の研究の軌跡をまとめた一冊を選びました。渡り鳥の帰巣性には多くの謎が残っていて、何を目印に同じ場所へと子育てにやってきて、また戻っていくのか詳しく解明されていないんです。表紙に描いたコアジサシもその一種で、子育てを終えて戻る大海原で多くの命を落としてしまうだけでなく、子育て環境の汚染や開発によって繁殖場所が少なくなり、絶滅危惧種となっている鳥。裏表紙には、渡り鳥が月や太陽を目標にして帰っていくのではないか、という説を表現しました。元の本も残しつつ、自分の色も入れた装丁にしたかったので、あえてタイトルや著者の部分のデザインは実物から切り貼りしたのがポイントです」

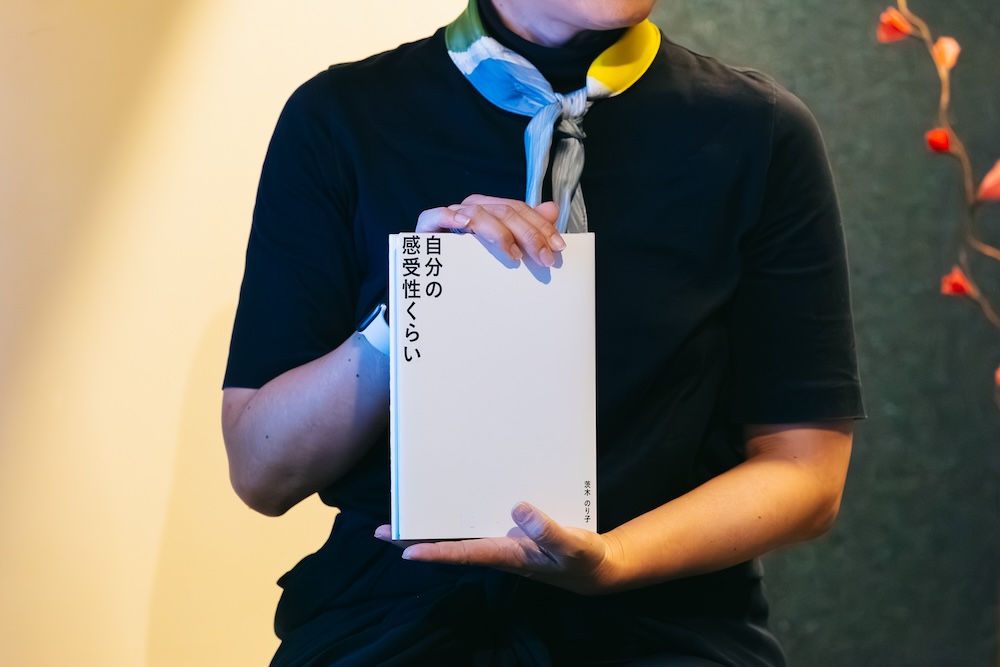

本多り子さんが選んだ本▶︎茨木のり子『自分の感受性くらい』

「茨木さんの詩が好きで、このテーマをもらった時にすぐこの本に決めました。感受性、というところにインスパイアを受けて試行錯誤したのですが、途中でこの人のかっこよさは『潔さ』だなと気づき、テストしたものを全部捨てたんです。真っ白なシャツをパッと着るようなかっこいいデザインを目指しました。なので、これまでの私の作品の特徴だった色を大胆に使ったデザインに囚われず、白紙にタイピング文字だけ。それが私にとってのかっこよさであり、潔さの表現でした。装丁を考える中で、改めてグラフィックの本質を見つめ直すきっかけになりましたし、本棚にずっと置いてあった本だけど、実は心の中にも置いてあったから真剣に向き合って深く考えられた気がします。若い人にも読んでほしい気持ちもあって、さまざまな本の中でも目に止まるような仕上がりになりました」

空想装丁を通して見つけた、”本の愛で方”の未来

イベント後半では、「5年先にあってほしい、本や装丁の楽しみ方」について、自身と紙の本との向き合い方、今後取り組みたい企画などを自由に空想してもらいました。

本多さん

デジタルの普及で、紙の本を持つ人や読書習慣が減っている気がします。子供たちもなんで本はこんなに重いの?という感覚になってきている。そんななかで、装丁をする、装丁した本を愛でることで、本の大切さを感じてほしいですね。

以前イマタニさんが「本の重みを大事にする」とおっしゃっていたのが印象的で。参考書やハウツー本はデジタルで、でも大事な本は紙で持っておきたいという二極化があってもいいと思うんです。

イマタニさん

私もこのイベントを進めるうちに、学生の頃は、読んだ本について友達とよくしゃべっていたなと思いました。今は、本の内容に踏み込んだり、人に押し付けてはいけないかも……という風潮がなんとなくある気がして。その中でも巡回展を通して「本が好きになりそう」「この本、私もよく読みました」という人に出会えると親近感が湧いてうれしいですね。私たちの本を見て、もう一回読んでみようかなってきっかけになれればいいよね。

こにしさん

装丁にも1つ1つの部品に役割と機能があって、例えば見返しは硬い紙で包むとか、背の部分にも補強のための仕込みがあったりとか、保存のためのものづくりの丁寧さがノウハウに詰まっている。その丹念さみたいなものは、色んな人に知ってほしいし、この先も残ってほしいし、大切な手仕事かも。

本多さん

空想装丁は、空想の部分をアウトプットして形にするので、手を動かす前に考えを深める時間がある。一冊の本にここまで向き合うことは、なかなかないですよね。私たちも、これがベストだ!という一冊を作っているので、実際に何回も読み返しちゃいます(笑)。

こにしさん

読み返すという意味では、5年後に同じ本をもう1回装丁し直すのもいいかもしれない。リベンジしたい装丁や、私はハードカバーの装丁がメインなので、あえてやめてみたりとか。

イマタニさん

私も1つ考えていることがあって。街で古本市が開かれているときに、その隣で空想装丁展、あと装丁のワークショップをやるのはどうかな。

津村さん

それはいい企画かもしれない! 私みたいに、本は好きだけど装丁ってどうしたらいいかわからない人がたくさんいると思う。自分でできるものだと認識している人が少ないので、買った古本をその場で装丁できればいい取り組みになりそう。

本多さん

アニメ好きな人が同人誌を書いたりするのと一緒で、新しい文化として広まるといいですよね。本が好きな人に空想装丁がひとつの新定番として広まって、本の楽しみ方や人と本の話についてのコミュニケーションが生まれてくれたらうれしいです。

イマタニさん

こうした本と接点を持つ場所をつくるために、装丁した本を集めて貸し出しができるような移動図書館をつくるのも、今後の目標です。本を持った感触や重さの違いを感じながら、他の人の装丁本を一からちゃんと読んでみるだけでも印象が変わりそうですよね。回を重ねるごとに作品も増えているので、メンバーのみんな、大切に取っておいてね!(笑)

最後に、次回装丁したい本について触れてみると、それぞれのこだわりやバックグラウンドから、ジャンルを問わずさまざまな物語の候補が出てきました。

本多さん

私はジャン=ポール・サルトルの『嘔吐』という本。毎回候補にあがるけど、難解な本なのでどういうデザインにしていいか、表現方法にずっと悩んでいる一冊なんです。何年もかけて装丁しているような本ですね。

イマタニさん

今回、一冊を選ぶうえでやりきれなかった本があるので、その続きを仕上げたいです。『高村光太郎詩集』など、中学の時から断捨離を免れて生き残ってきた本が何冊かあるのできれいにしてあげたい気持ちがあります。

こにしさん

東京と奈良を往復するようになって久しいので、その2カ所にまつわる本を装丁してみたいですね。奈良は『万葉集』、東京は、浅草の芸人さんを描いた、永六輔『芸人その世界』とかどうだろう。違う土地の本を同時にやって、どうやってうまく違いを出そうかな、と考えてみたい。

津村さん

私はこの前、宮沢賢治の作品を観劇して、もう一度読み直して装丁してみたいと思っています。夢か現実かわからないような独特の世界観がある物語もいいですが、ご本人の哲学的なところをデザインに落とし込んでみたい。なにより、装丁したいという思いを元に本を読み進めていくのも、何か新しい発見があると期待しています。

装丁で、本がさらに本らしく輝く

トークショーの翌日から、文庫本サイズのノートにハードカバーをつける「装丁ワークショップ」も2日間に渡って開催されました。表紙の紙の柄や栞、花布の色を選び、メンバーたちが実際に装丁で使っている道具でオリジナルの装丁本を作る体験型企画です。実はワークショップも、今回が初めての開催だったそう。

イマタニさん

こにしさんにワークショップをしてもらってから、私たちの装丁のクオリティーもグンと上がったんですよ。装丁に興味がある方にも、この機会にぜひ知ってもらおうと思って。

こにしさん

別の展示会に行った時、ハードカバーの装丁の活動をされている方と知り合って、ワークショップに参加したことがあったんです。これがとてもわかりやすかったので、教わったノウハウを早速メンバーに共有しました。

今回の装丁もハードカバーで

津村さん

最初は、ただデザインを紙にプリントして巻いたような簡易的なものだったので、糊を混ぜて刷毛で塗って、筆やお皿もそろえて……みたいな手仕事の作業が増えて、とても楽しかったです。

お互いに情報交換をし、装丁した本もどんどんバラエティー豊かに、そして仕上がる形も多様になっていく中で、やはり装丁の難しいポイントになるのは、背表紙の部分だと言います。

こにしさん

背表紙はどうしてもレイアウトとズレやすいので、貼る時は慎重になります。本の長さを測って、表表紙、背表紙、裏表紙とデザインを繋げていくのですが、背表紙はぴったり合っていないと少しかっこ悪くなってしまうので……私もプリンターで何度もダミーを作って確認を重ねたこともあります。やはり1点物を作っているので、広い面をシワにならないよう糊付けする時も、一度貼ると元に戻せないので緊張しますよ(笑)。

イマタニさん

初めて装丁を体験する人は、まず好きな紙を選ぶところから始めてみるのはどうでしょうか。世の中には、千代紙とか包装紙とか綺麗な紙っていっぱいあるので、使いたい紙を選んで、タイトル部分のデザインは津村さんのように元の本から切り取って貼るスタイルで。

本多さん

私みたいにタイトルもパソコンで打って出力して、絵を入れないタイポグラフィーみたいなデザインで作るのもいいと思います。こういうやり方だったら、本を選ぶのと同時に、こういう柄や素材が欲しい、とセルフで楽しめると思います。

ワークショップには、装丁のための道具とたくさんの素敵な色紙を用意

装丁のノウハウが身についた4名のメンバーたちからは「デザインだけでなく本の綴じ方にも新定番を作りたい」という想いも飛び出しました。

イマタニさん

それこそ今回装丁した『奥の細道』も、和綴じだったらかっこいいな〜と思いました。飛び出す絵本みたいな、立体的な中表紙とかも誰か作ってほしいですね。

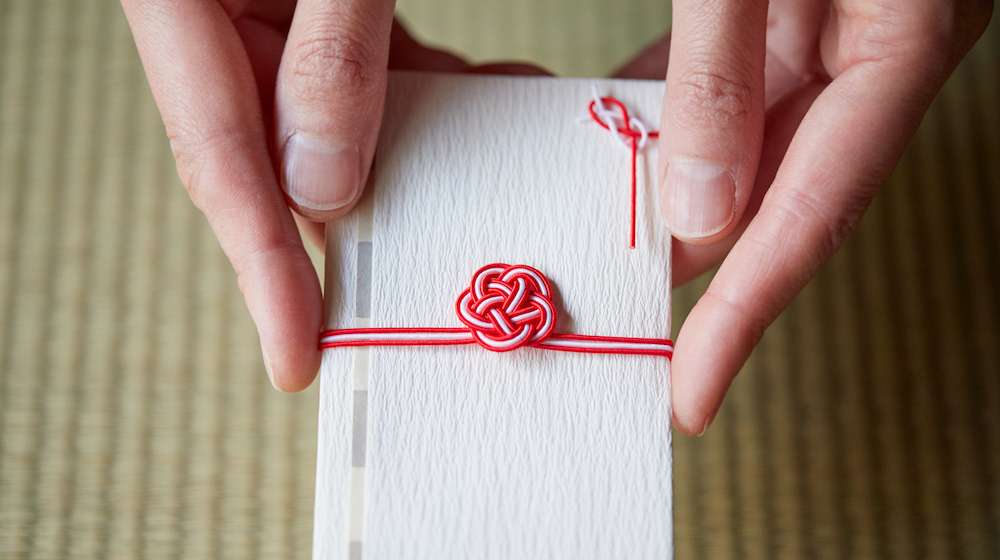

津村さん

御朱印帳みたいな形でも面白いかもしれない。やっぱり普段街を歩いていても、書店や古本屋に足を運んでみたり、「今度この本を装丁してみよう!」みたいな気持ちで本と向き合う機会が増えた気がします。

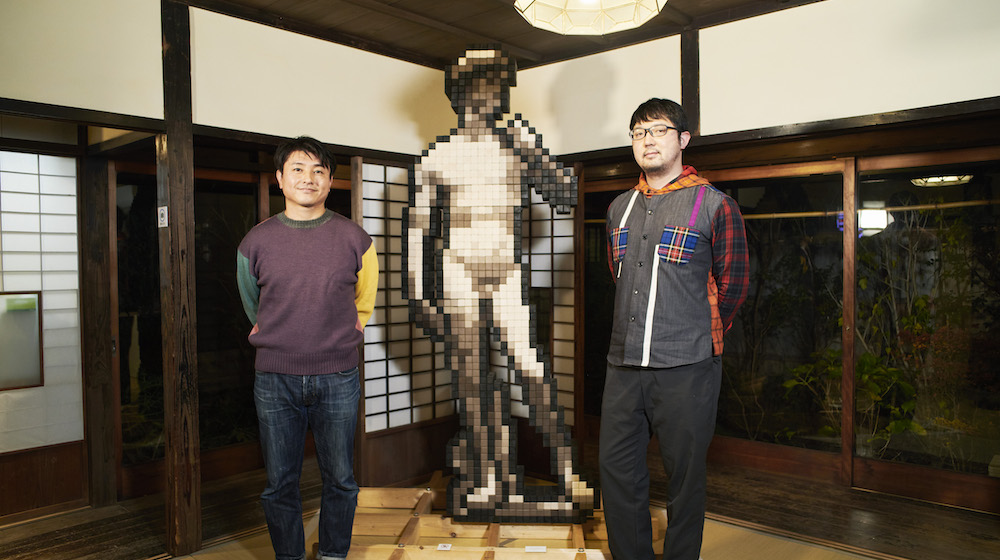

小説の舞台や文豪所縁の地の名残りから、不忍ブックストリートなど古本街も多く立ち並ぶ谷中で開かれた今回のイベント。築約100年の日本家屋で、銅細工を手掛けた職人の屋号だという旧「銅菊」をリノベーションした空間は、東京での「空想装丁図書館」開催をさらに盛り上げてくれたと語りました。空想装丁が導く本の可能性と魅力に触れられる時間は、この先もどこかで静かに流れているかもしれません。

第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

第12回|

第13回|

第14回|

第15回|

第16回|

第17回|

第18回|

第19回|

第20回|

第21回|

第22回|

第23回|

第24回|

第25回|

第26回|

第27回|

第28回|

第29回|

第30回|

第31回|

第32回|

第33回|

第34回|

第35回|

第36回|

第37回|

第38回|

第39回|

第40回|

第41回|

第42回|

第43回|

第44回|

未来定番サロンレポート

第34回| 空想装丁図書館が届ける、本を愛で対話することの楽しみ。

閲覧中の記事

第34回| 空想装丁図書館が届ける、本を愛で対話することの楽しみ。