第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

第12回|

第13回|

第14回|

第15回|

第16回|

第17回|

第18回|

第19回|

第20回|

第21回|

第22回|

第23回|

第24回|

第25回|

第26回|

第27回|

第28回|

第29回|

第30回|

第31回|

第32回|

第33回|

第34回|

第35回|

第36回|

第37回|

第38回|

第39回|

第40回|

第41回|

第42回|

第43回|

第44回|

「うちの地元でこんなおもしろいことやり始めたんだ」「最近、地元で頑張っている人がいる」――。そう地元の人が誇らしく思うような、地元に根付きながら地元のために活動を行っている47都道府県のキーパーソンにお話を伺うこの連載。

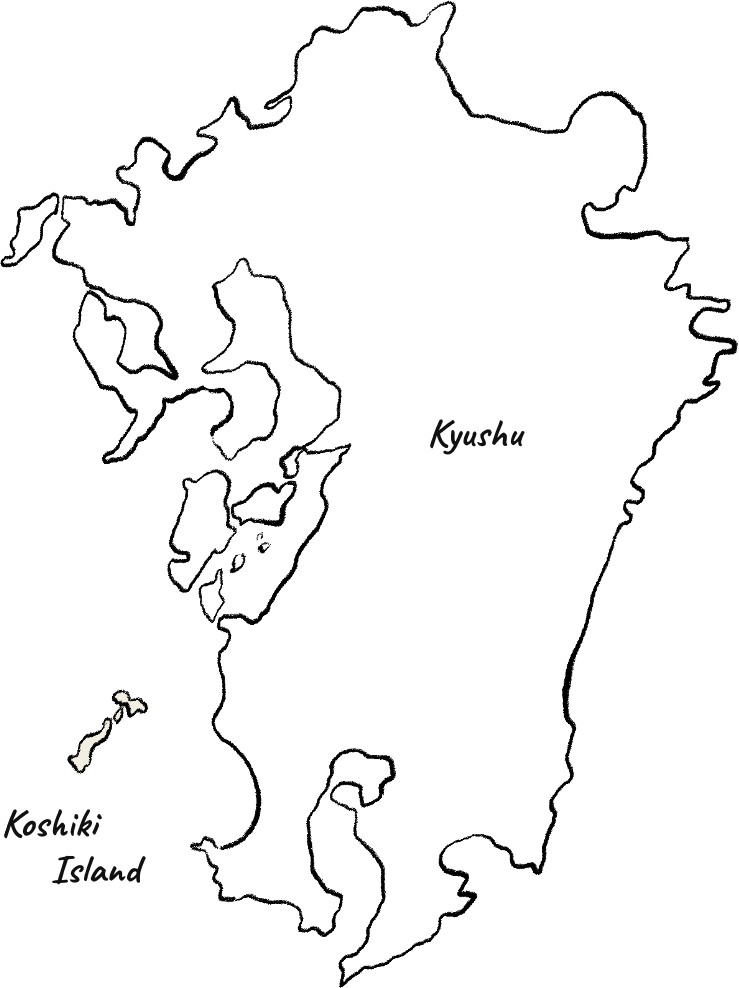

第35回にご登場いただくのは、鹿児島県の西方に浮かぶ甑島(こしきしま)で、飲食、食品製造、通販、宿泊、コンサルなど、多彩なビジネスを展開しながら、村のインフラづくりに取り組んでいる〈東シナ海の小さな島ブランド株式会社〉(通称:アイランドカンパニー)の代表・山下賢太さん。過疎化などさまざまな課題を抱える離島の、理想の村づくりについて話を伺いました。

(文:大芦実穂)

山下賢太(やました・けんた)

1985年、鹿児島県甑島生まれ。〈東シナ海の小さな島ブランド株式会社〉創業者。大学卒業後、Uターン帰省し、〈山下商店甑島本店〉〈FUJIYA HOSTEL〉〈コシキテラス〉など、地域固有の小さな拠点の再生に取り組みながら、新時代の村づくりを実践。現在は鹿児島南北600kmの28島を繋ぐ、「鹿児島離島文化経済圏」を監修。

徒歩圏内に点在する古民家を改装したお店

鹿児島県薩摩半島から西に約30km、東シナ海に浮かぶ列島・甑島。上甑島(かみこしきしま)・中甑島(なかこしきしま)・下甑島(しもこしきしま)の3つの島から成り、南北に延びた細長い形が特徴です。

薩摩半島からは船でしかアクセスできない上甑島に、県外からも人々が訪れる豆腐屋があります。山下さんが今から12年前にオープンした〈山下商店甑島本店〉です。店頭での販売のほか、週3日はラッパを鳴らしながら集落の家々を訪問。店内には土産屋店も併設していて、島の特産品を購入することも可能です。

そのすぐそばには旅行者向けの宿〈FUJIYA HOSTEL(フジヤホステル)〉が。こちらは長年釣り人たちに親しまれてきた船宿を引き継ぐかたちで、2018年に開業しました。

朝ごはんでは〈山下商店甑島本店〉のできたて寄せ豆腐も楽しめる。

さらにそのすぐ近くには、焼きたてのパンとコーヒーが楽しめるお店〈オソノベーカリー〉も。これらすべて、アイランドカンパニーが手掛けるお店です。

共通しているのは、古民家を再利用しているという点と、それぞれのお店が徒歩圏内にあるという点。そこには山下さんのある想いがありました。

豆腐屋やカフェが未来の公民館になる

「僕らが取り組んでいるのは、歩いてまわれる400m圏内の村をどうつくり直すか。歳をとって、車や自転車に乗れなくなった時、徒歩で行動できる範囲に生活の基盤が整っていたら便利ですよね。とはいえここは東京ではなく小さな島ですから、ただ経済的な合理性を追求すればいいというわけではなく、困った時に頼れるようなコミュニティも形成していくことが大事だと思っています」

ここでいうコミュニティとは、趣味や推しなどで集まるのではなく、その地域、その場所で暮らしていく人たちの身体的な繋がりのこと、と山下さん。

「災害など何か有事の際に、本当に助け合えるのは、身体的な感覚を持ったコミュニティだと思うんです。昔の日本みたいに、挨拶したり、お裾分けし合ったり、そういう関係性がこれからの時代に必要なんじゃないかと。僕らにできるのは、豆腐屋やカフェ、宿泊施設を作ることで、そういう村づくりの土台を支えること。自治体の数がどんどん減っていくなかで、僕らのお店が地域の公民館みたいな存在になれたらいいなと思っています」

山下さんが村づくりに取り組む理由は、甑島が全国の他の離島と同じく深刻な過疎化に直面しているから。島には高校がないため、中学校を卒業すると多くの子供たちが島を離れざるを得ません。さらに、鹿児島市内や九州の都市部に比べて働き口が少ないこともあり、島に戻らない若者が多いのが現状。現在の人口は約3,700人ですが、高齢化率は50%を超え、近い将来は人口が1,500人近くまで減ると予想されています。

「甑島は限界集落です。これは実は、人々の暮らしや生活が限界なのではなく、その集落に住むたった1人の人を支えるための社会のシステムが限界ということなんですよ」

16歳で無職に。引きこもりも経験

そんな山下さんも中学卒業後、島外へ出た若者の1人。高校へは進学せず、ジョッキーを目指して千葉県にある競馬学校JRAへ入学しました。しかし、そこで最初の挫折を経験することになります。厳しい体重制限の減量に失敗し、16歳で無職になってしまいました。

「『山下賢太後援会』というものができて、島の皆が僕を送り出してくれたんです。たくさんの期待を背負って行ったのに、皆の気持ちを裏切ってしまった。とてつもない絶望感のなか島に帰ってきたわけですが、ただでさえ小さな島なので、とにかく目立つんですね。僕くらいの歳の子はほぼ島外へ出ていますし、皆僕の事情を知っていました。それが怖くて引きこもっていたら、中学時代の恩師が『もう一度中学3年生をやり直せ』と声をかけてくれたんです。本当にありがたかったです」

教育委員会にかけあってくれ、前例のない2度目の中学3年生を経験。ちょうど同じ頃、声をかけてくれたのが漁師の先輩。「人目につくのが怖いなら船に乗れ、体を動かせ」と、夜のきびなご漁に誘ってくれたといいます。そうした恩人たちの助けもあり、無事に中学校を卒業。高校、大学へと進学し、会社員を経験して、今から15年前にUターンしました。

ある日、ふるさとの港が更地になっていた

Uターンのきっかけは、故郷・甑島の変わり果てた姿を見たことだったといいます。

「高校3年生の春休みに地元に帰ると、ふるさとといったら一番に思い出す小さな港が更地になっていたんです。大きなアコウの木の下に、漁師さんの網小屋と畑とベンチがあって、夏は漁師さんが麦わら帽子をかぶり、ラジオで高校野球の放送を聴きながら破れた網の修理をして、その隣で地域のおばちゃんが魚を干して。夕方になったらベンチで夕涼みをして……という島の暮らしそのもののような風景が港にあったんですが、それが工事によって全部なくなっていたんですね」

その更地を見た時に、湧きあがってきたのは悲しみではなく、怒りの感情だったと山下さんは続けます。

「わずかなお金と引き換えに、故郷がどんどん失われていく。それが悔しくて、ものすごい怒りが込みあげてきたんですよ。でも、その怒りがだんだん夢や目標に変わっていった。この社会の仕組みや経済のあり方を、何とかしてつくり直したい、と。それで、いつかは絶対にUターンしようと決めました」

「風景」を取り戻すべく、耕作放棄地を再生

Uターンし、まず始めたのが耕作放棄地の再生事業。なぜなら、港の工事で失われたものが「風景」だと感じたから。すると、目につくのは荒廃した耕作放棄地や空き家。そこでこうした土地を水田や畑に戻すべく、米や野菜の栽培からスタートしました。そうして収穫した作物を販売しようと試みるも、村に直売コーナーや道の駅は皆無。そこで床屋の駐車場を借りて無人販売を始めました。ようやく手にした1カ月の売上はたったの800円だったと言います。それから1年後、なけなしの10万円を資本金に充て、〈アイランドカンパニー〉を創業しました。

「地元の人の日常の暮らしを取り戻したいという気持ちで始めました。だから、観光客向けのお店じゃなくて、地元の人たちが普段使うお店に、観光客が遊びに来るような形にしたかった。でも、県外からもお客さんが来るようになって、今度は『お昼を食べる場所がない』という問題が出てきた。じゃあってことでカフェを作ったら、今度は『泊まる場所がない』となって、宿泊施設も引き継いで……。そんなふうに、足りないものを補うように広げてきた感じですね。今は無形有形問わず17の事業を展開しています」

“豆腐屋のケンちゃん”がつくる島の未来

そんな山下さんが目下取り組んでいるのが、鹿児島や長崎、沖縄、東京など全国の島々をネットワーク化し、各島が持つ資源や技術を補い合う「アイランドホールディングス化構想」です。

これまでの大企業のようにピラミッド型の組織をつくるのではなく、小規模な村や集落が相互に支え合う仕組みをつくることを目指しています。

「小さな島は、どうしてもリソースが限られているので、島にあるものを工夫したり、隣の町や隣の島に頼ったりしながら生きてきました。でもそれって、実はとても大事なことだと思っていて。これからは中央集権的な社会でなく、小さな村、小さな組織というのが重要なキーワードになってくると感じています。それぞれの島でエネルギーを自給し、事業を展開し、雇用を生み出すことができたら、その島は生き残ることができる。さらに、島同士が相互に頼り合えるようにネットワークも張っていく。これからの社会は島から学ぶことが多いと感じています。最終的には、日本の社会を代表するリーディングカンパニーになることが、5年先、10年先の目標です」

そして最後にこう付け加えます。

「とはいっても、島の人にとっては、“豆腐屋のケンちゃん”でいい。特別な誰かじゃなく、島の豆腐屋がつくる島の未来が一番いいんじゃないかなと思っているので。島の外の人から賞をいただいたりもしていますが、島の人からしたら『なんであいつが賞もらってんの?』っていう感じだと思います(笑)。僕ら自体、島の風景であり、日常の一部でしかないので。そういうのがいいと思っています」

【編集後記】

これからの日本にとって、山下さんの視点と考え方は重要なヒントばかりだと感じます。起きている問題と向き合うこと、近くにいる人と向き合うこと、地域と向き合うこと。都市で暮らしていると遠ざかりがちになるこれらに「ガチ」で取り組むことが重要で、今後の日本の礎になる行動だと思います。恩師と先輩のおふたりがされた行動、「歩いて回れる範囲の村をどうつくるか」そして「売っているもののなかから、食べるものを自分で選べるということが人の尊厳を守ることに繋がる」というお話が特に印象的でした。豆腐屋のケンタさんは、紛れもないヒーローです。終始感情を揺さぶられっぱなしの取材でした。

(未来定番研究所 内野)

第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

第12回|

第13回|

第14回|

第15回|

第16回|

第17回|

第18回|

第19回|

第20回|

第21回|

第22回|

第23回|

第24回|

第25回|

第26回|

第27回|

第28回|

第29回|

第30回|

第31回|

第32回|

第33回|

第34回|

第35回|

第36回|

第37回|

第38回|

第39回|

第40回|

第41回|

第42回|

第43回|

第44回|

地元の見る目を変えた47人。

第35回| 島がこれからの社会の見本になる。〈東シナ海の小さな島ブランド株式会社〉山下賢太さん。

閲覧中の記事

第35回| 島がこれからの社会の見本になる。〈東シナ海の小さな島ブランド株式会社〉山下賢太さん。