第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

第12回|

第13回|

第14回|

第15回|

第16回|

第17回|

第18回|

第19回|

第20回|

第21回|

第22回|

第23回|

第24回|

第25回|

第26回|

第27回|

第28回|

第29回|

第30回|

第31回|

第32回|

第33回|

第34回|

第35回|

第36回|

第37回|

第38回|

第39回|

第40回|

第41回|

第42回|

第43回|

第44回|

第45回|

第46回|

第47回|

第48回|

第49回|

第50回|

第51回|

第52回|

第53回|

第54回|

第55回|

第56回|

第57回|

第58回|

第59回|

第60回|

第61回|

第62回|

第63回|

第64回|

第65回|

第66回|

第67回|

第68回|

第69回|

第70回|

第71回|

第72回|

第73回|

第74回|

第75回|

第76回|

第77回|

第78回|

第79回|

第80回|

第81回|

第82回|

2020.04.08

谷中日記

久しぶりに、岡倉天心宅跡(旧前期日本美術院跡)公園にやってきました。

気がつけば谷中は、葉桜の季節を迎えていました。

花が散ったあとに、いよいよ息づいたかのように繁りはじめる葉桜を見上げていると、まさにこれからを生きる力に溢れていて、私達にも声援を贈ってくれているようです。

茨城県大津町 五浦にある岡倉天心先生が思索の場所として自ら設計した六角堂を模した堂の中に・・・

岡倉天心先生は、明治時代、西洋化の荒波の中で近代日本美術の発展に大きな功績を残されたということです。

私の書道の師匠が大尊敬していらっしゃり、「小山正太郎が、書は芸術ならずという論文を発表したときに、反論してくれたんです。だから、書を芸術として認めてもらえるように頑張らないと、天心先生に怒られます。」

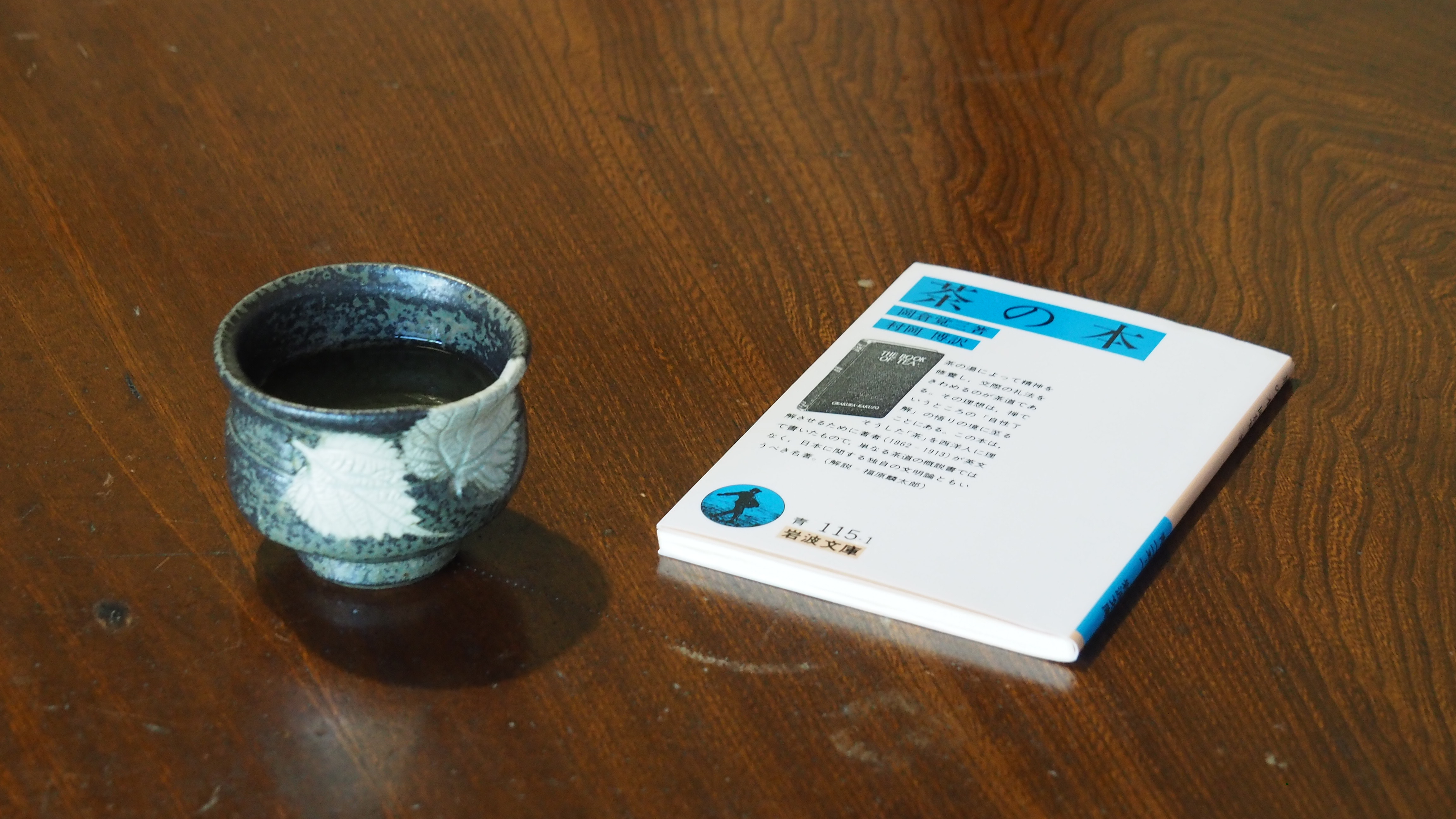

という話を聞き、私も興味を持ち「茶の本」を拝読致しました。

この胸像は、平櫛田中が昭和6年に制作した作品(東京藝術大学構内に展示)の原型から鋳造されたとのことです。

天心先生は、自らの思想信念を、日本語では書かれていません。「茶の本」も、英語で書かれた「The Book of Tea」の和訳です。ハイカラな方です。

この本の中で、天心先生は茶を通しての人生哲学と日本人の素晴らしさを説かれます。

一碗の茶を前にして、これこそ人生に美と調和と和楽とを授ける秘法であるとおっしゃり、

相対の中の絶対、空虚の中の実体、不均衡の中の均整を見つけ出します。

こういう感覚は、花鳥風月を愛で、四季の自然と調和して生きてきた日本人独特のものではないか、と今更ながらに感じます。

大変な試練に見舞われた時にも、空虚の中の実体、不均衡の中の均整を、日本人はきっと見つけ出し、世界に向けて発信していける、

きっと天心先生のように。

茶の本の中に、2つの好きな話があります。

一つは、千利休が好んで引用されたという、藤原家隆が若草を詠んだ古歌の紹介です。

花はのみ待つらん人に山里の雪間の草の春を見せばや

(まだ花が咲かない、春が来ないと)待っているだろう人に、山里に積った雪のあいだにわずかに芽吹いた若草にも春は来ています、と見せたいものです。

認めたい心さえあれば、完全は至るところにある。現状を耐えれば、未来が必ず来るという気持ちさえ持っていれば、幸せはどんな状況の中にも芽生えるものである、と今、日本人として祈ります。

もう一つは、あの男は「茶気がない。」もしくは「茶気があり過ぎる」と、使われる「茶気」についてです。

茶気とは、

① 茶道の心得。 ② 風流を好む気質。浮世ばなれのした気質。 ③ いたずらっぽい気質。ちゃめけ。

本日、天心先生にも再会し、少し暗くなりがちな世の中ですので、日本人らしく、いい感じに「茶気」を纏えるよう頑張りたいと思います。

(未来定番研究所 出井)

第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

第12回|

第13回|

第14回|

第15回|

第16回|

第17回|

第18回|

第19回|

第20回|

第21回|

第22回|

第23回|

第24回|

第25回|

第26回|

第27回|

第28回|

第29回|

第30回|

第31回|

第32回|

第33回|

第34回|

第35回|

第36回|

第37回|

第38回|

第39回|

第40回|

第41回|

第42回|

第43回|

第44回|

第45回|

第46回|

第47回|

第48回|

第49回|

第50回|

第51回|

第52回|

第53回|

第54回|

第55回|

第56回|

第57回|

第58回|

第59回|

第60回|

第61回|

第62回|

第63回|

第64回|

第65回|

第66回|

第67回|

第68回|

第69回|

第70回|

第71回|

第72回|

第73回|

第74回|

第75回|

第76回|

第77回|

第78回|

第79回|

第80回|

第81回|

第82回|