未来定番サロンレポート

2021.09.01

東京を舞台にした「東京ビエンナーレ2020/2021」。世界中から幅広いジャンルの作家やクリエイター約60組が東京に集結し、町に深く入り込み、地域住民の方々と一緒に作品をつくるため、2年に1度開催される国際芸術祭です。公共施設、歴史的建造物、寺院など普段アートと関わりが薄い場所にアートを介入させ、「見なれぬ景色」の創出を目指しています。

「東京ビエンナーレ」の総合ディレクターであり、作品のひとつである「優美堂プロジェクト」を手掛けるのは中村政人さん。「アート×コミュニティ×産業」の新たなつながりを生み出すアートプロジェクトを進める社会派アーティストです。「東京ビエンナーレ」がもたらそうとしている価値、そして街×アートの未来とは。中村さんに聞きました。

東京を舞台に、市民主導で人と街のより良き関係を模索する。

F.I.N.編集部

「東京ビエンナーレ2020/2021」は、歴史⽂化的に特徴ある東京都⼼北東の4区(千代⽥区・中央区・⽂京区・台東区)で開催されています。まず、実施の目的から伺えますか?

中村政人さん(以下、中村さん)

僕は10年ほど前から「東京ビエンナーレ」を実施したいと考えていました。その根底には、個人と都市の創造力がシンクロする瞬間をつくりだしたいという想いがあったんです。

皆さん、「東京ってこんな街」というように、街に対して“何となくのイメージ”を抱いていますよね。こうした個人のイメージの積み重ねが、街の全体像を描き出します。ということは、各人のイメージと街には何らかの関係があるはず。

じゃあ「人と街のより良き関係とは?」ということを僕は考えたいし、考えてもらいたい。そのためには、日常を過ごす街そのものが創造的な存在であり、その街からアートのヒントを得ることが大事になると考えました。

F.I.N.編集部

街巡りをしながらアートを体感するという意味で、「東京ビエンナーレ」は他の芸術祭とは異なる印象です。「東京ビエンナーレ」の活動コンセプトのひとつには、「自分たちの文化を、自分たちの場所でつくっていく」とありますよね。

中村さん

街を訪れて作品に触れ、何かに気づくことは、もちろん価値があることです。ただ、東京ビエンナーレの価値はそれに留まりません。この芸術祭ならではの価値とは、街に入っていくアクションと、それを受け止めて作家の想いを形にしようとする共同作業によって生まれる関係にこそあると思っています。

F.I.N.編集部

アートとしてアウトプットされたものを楽しむだけではなく、プロセスに価値があるということでしょうか。

中村さん

そうですね。「東京ビエンナーレ」の特色は、行政主導ではなく民間の有志、つまり市民が手掛ける芸術祭であること。そしてフィールドが街であることです。ある意味、街って生々しい存在じゃないですか? 芸術祭を開催するとなったら、賛同してくれる人もいれば、いぶかしがる人もいます。その中で、挨拶をしたり会話をしたりして、キャッチボールしながら、お互いの信頼を積み重ねていくわけです。

F.I.N.編集部

なるほど。自己完結で終わらないと。

中村さん

本来ならば作家一人の心の中にしかない作品への想いが、誰かの想いにつながって、ある種の共同性や充実感が一瞬現れる。それこそが「東京ビエンナーレ」を開催する意義だと思っています。

社会関係資本としてのアートの形を問う。

「心を開き、気づくところからアートがはじまる」。

F.I.N.編集部

中村さんは総合ディレクターとしてだけではなく、アーティストとして「神田小川町・優美堂再生プロジェクト ニクイホドヤサシイ」に携わられていますよね。このプロジェクトも市民との共同作業に重きを置かれているようですが。

中村さん

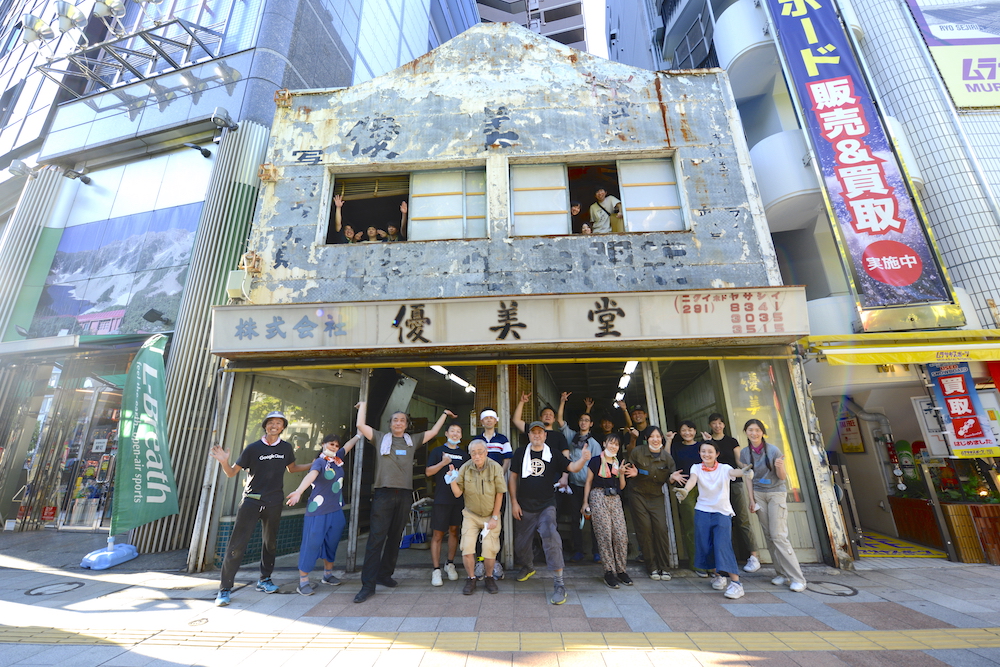

そうですね。まず、「優美堂」について説明しますと、もともとは80年ほど前に開業した額縁専門店でした。職人のアトリエ兼店舗として開業し、当時の日本にアートのある生活様式の普及に一役買った存在だったんですよね。

それから時代は移り変わり、ひときわ目をひく富士山の看板によって、千代田区の文化遺産ともいわれる「看板建築」の代表格になりました。つまり建物自体がアートのような存在として親しまれるようになったと。

僕がこの建物の存在を知ったのは、再開発の波が優美堂に押し寄せていた頃。これは街の新陳代謝に大事な拠点になると感じ、ここを地域の「クリエイティブサロン」に再編集したいと考えました。多種多様なイベントやワークショップを開催し、ゆくゆくは、世界のアーティストが作品を滞在制作するアーティスト・イン・レジデンスとして開放し、地域コミュニティと文化交流できる場にしたいと、持ち主に直接提案しました。

F.I.N.編集部

優美堂のプロジェクトについても、共同性を大事にされているのですね。

中村さん

はい、再編集のプロセスも市民と一緒に、と考えました。ボランティアを募集したところ、38人ほど集まって、毎週日曜日の掃除からスタート。なかには1年間通して毎週来てくれる人や、片道2時間かけて来てくれる人も。交通費も出ないのに、自分の貴重な時間を使って共同作業に参加してくれているわけです。

F.I.N.編集部

皆さん、なぜ参加されているのでしょうか。

中村さん

彼らから言われるのは、「最初は、中村さんが面白そうなことをしているなと思って参加したら、新しい発見と気づきがあった」ということ。ボランティアの皆さんには建物の改修も手伝ってもらったのですが、ほとんどの人は人生で初めてバールで壁を叩き、家を壊しているわけです。

F.I.N.編集部

すごい体験ですね。

中村さん

壁を壊すとき、力一杯叩いても使い方が下手だと、腕にガクッと反動がくる。そうした体験の中で技術を習得したり、仲間が生まれたりする。新しい発見と自分の介在を通して、少しずつ自己実現や成長の手応えを感じるようになります。

F.I.N.編集部

技術、仲間、自己実現、成長。つまりお金とは違う価値を得られると。

中村さん

アルバイトだったら当然時給が出ますけど、僕は働き方そのものを考えるため、感じるためにこの場を作っているので、あくまでもボランティアとして参加してもらいたいんですよね。

別の言い方をすると、「ポスト資本主義」の試みともいえるかもしれません。単純にお金という対価のために働くというのではなく、そもそも何で働くのか、人との関わりをどう受け止めたいのか、優美堂プロジェクトを通して考えてほしいのは、そこなんですよね。

F.I.N.編集部

今の世の中に浸透しているアートの概念とは、一線を画している気がします。アートの根っこにある「関係性の構築」を、優美堂で実現されたいということでしょうか。

中村さん

そもそもアートというのは、ある種の「社会関係資本」で、お互いの信頼を結びつけるものです。アートに触れたときの気づきも、言ってしまえば社会関係資本ですよね。世の中に自分のアートを発信するアーティスト、それを受け止めて反応する人、それぞれの関係を通じて「そうか、これが面白いのか」と気づくわけです。

F.I.N.編集部

個と個のつながりで、アートは成り立っていると。

中村さん

そうですね。そのためには、まず一人ひとりが心を開くことが必要です。これは「東京ビエンナーレ」を開催して確信したことです。アートの世界には「寛容性と批評」の両方が非常に大事。

アーティストは自分のビジョンを形にするにあたり、計画と実践の両方が必要です。実践は批評をともないます。それを気づきとして受け止め、「やっぱりもうちょっとこうするべきだったな」と自己評価をして、次に活かす。つまり気づきが創作の後押しをするということ。

でも、批評する人の心が閉じていると「こういうこと言うと申し訳ないな」と思ってしまう。心を閉じた人同士がコミュニケーションしても、創造的な状態にはならない。心を開いた状態のときに、お互いがどのように情報を受け止めるかが大事なんです。

これはいわゆるアートの「PDCA」のサイクルとも言える。C はCritic(批評)であり、気づきでもあると思うんです。突然P(計画)から始めるのは難しいので、C(気づき)を軸にPDCAの流れを構築していく。この流れをアートプロジェクトとして、P(計画)にする。「東京ビエンナーレ」における僕の立ち位置は、この流れをつくることです。

F.I.N.編集部

なるほど。優美堂も、それ自体が作品化している側面と、ヨガやプログラミング講座のような多種多様なイベントやワークショップを開催する場としての側面、両面を持ち合わせていますよね。

中村さん

優美堂は、「やさしさ」をつくる場でありたいと思っているんですよね。なぜ優しさかというと、僕自身が優美堂の旧電話番号(03-291-8341)の語呂合わせにちなんだ「ニクイホドヤサシイ」に感化されたから。

F.I.N.編集部

それはなぜでしょうか?

中村さん

優しさっていう言葉によってドキッとしたんです。優しさって何だろう……もうちょっと考え続けたいなと。だから、優しさを軸にしながらプログラムの設計をしています。ヨガ、プログラミング、パンづくり、版画、それぞれの優しさを解放し、優しさを広げていく。その優しさに惹かれて、人が集まる。そして信頼を結びつける「社会関係資本」につながっていくと思っています。

地域の芸術祭が観客が作者へ誘う。

未来を担うのはコミュニティから生まれるアート。

F.I.N.編集部

「社会関係資本」の文脈でアートを捉えるとすると、コロナ禍がアートに与えた影響も大きいのではと思うのですが、そのあたりはどう見ていらっしゃいますか?

中村さん

アートは社会を反映するものなので、人間の心の有り様が変わると、自ずと変わっていきます。ただ、コロナのパンデミックは社会に大きなショックで、まだ社会はこの出来事を消化できていないと思うので、すぐにアートに影響があるとは思いません。とはいえ、パンデミックによってアーティストの感性は、様々な角度から刺激されたと思います。ポストコロナにおけるアートは、プロジェクト型の作品が増えるでしょう。

「東京ビエンナーレ」に参加しているアーティストたちは、もともと地球環境や社会課題に敏感ですから、パンデミックはアートの幅の広がりにもつながるのではないでしょうか。同時に受け止める側の感性も広がっています。アートを通じて自分の居場所や生き方を探したりする人たちは増えてきていますよね。

F.I.N.編集部

観賞の先にあるものを求めている、ということですよね。

中村さん

はい。観賞だけでは満足できないから、作者側にまわる。というか、むしろ作者側にまわる人を育てない限り、アートの未来はないと思うんです。実際、全国的にみると芸術祭の数は増えています。芸術祭そのものを目的に旅をして、自分の感覚を浸してみる。それがもっと加速すると「この場所で暮らしたい。自分も何かモノづくりがしたい」と体験だけでは気が済まない人たちが出てくるでしょう。

F.I.N.編集部

そうした人たちの存在がアートの未来をつくると。

中村さん

そう思います。アートを成立させるには、アートが存在しているだけではだめで、「アート×コミュニティ×産業」の3つの関係が必要です。当然、アーティストは地域に住んでいて、何らかのかたちでコミュニティに属し、様々な製品を使うことで産業構造の中で生きているわけです。つまりアーティストはコミュニティや産業と無関係ではいられないということ。

日本は、かねてヨーロッパ型のアートの概念が美術教育の軸になってきました。ヨーロッパ型のアートは、貴族階級がパトロンになって、天才的な画家を守ってきた歴史があります。しかし、現代に生きる我々はもっと複合的なアートにトライすべきだと思うんです。彫刻を彫る、油絵を描く、だけじゃなくて、コミュニティにちゃんと組み込まれているアート。未来のアートというのは、社会関係資本を満たす関係をつくり出す、そのためにはコミュニティをつなぐことから始めることが大事だと思います。

【編集後記】

街自体をアートの舞台にする「ビエンナーレ」の取り組みは、展示そのものだけではなく、そこに至るまでの道程もアートであり、また観る側からのアプローチで作品や街が変化していく、「気づき」を人に芽生えさせるものです。

コロナ禍で様々なハードルがあるものの、アートが人に与える多様な影響が更なるアートへと繋がっていく姿が見える気がします。

これを機に各地の芸術祭をめぐる旅が定着していけば、人の心がより豊かなものになっているかもしれません。

(未来定番研究所 織田)

未来定番サロンレポート

F.I.N.的新語辞典

未来定番サロンレポート

未来定番サロンレポート

F.I.N.的新語辞典

日本のしきたり新・定番。<全10回>

未来定番サロンレポート

未来を仕掛ける日本全国の47人。

未来定番サロンレポート

F.I.N.的新語辞典

未来定番サロンレポート

未来定番サロンレポート

F.I.N.的新語辞典

日本のしきたり新・定番。<全10回>

未来定番サロンレポート

未来を仕掛ける日本全国の47人。

アーティストがもっと輝ける未来に。<全2回>

未来定番サロンレポート

未来を仕掛ける日本全国の47人。

未来を仕掛ける日本全国の47人。

未来の種が詰まったアフリカの今。<全3回>

挑戦し続ける大人