F.I.N.的新語辞典

2021.09.03

世界の見方を変える力があるアート。今を生きる私たちにとっては、その際たる例が現代アートですが、「かつての作品の中にも、新しい気づきを得られるものがたくさんありますよ」と、ベストセラーとなった『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)の著者で美術教師の末永幸歩さんは言います。なかでも、「作者と鑑賞者がフィフティー・フィフティーで作品を作り上げる」という考えがある日本美術こそが、世界の捉え方を改めて考えるきっかけになるそう。そんな多角的な視野を習得するため、末永さんの元を訪れます。

アート思考に最適な日本美術。

「自分なりの視点」で物事を見つめ、「自分だけの答え」を作り出す「アート思考」を説く、美術教師でアーティストの末永幸歩さん。以前、「F.I.N.」の記事にご登場いただきましたが、今回のテーマ「世界の見方を変えるアート」について伺うと、こう返してくれました。

「『物事を見る=視覚的・客観的に見ること』だと思われる方が多いですが、自分なりの考えが求められる時代となった今、物事との出会いは視覚だけじゃないということを、アートを通して改めて考えられたらと思っています。そこで注目したいのが、日本美術。作品の解釈に決まった答えがないので、アート思考をするのに最適なんです。

ルネサンス期に活躍したレオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとした西洋の画家は、『目の前の世界を視覚的・客観的に再現すること』を徹底的に追求し、その思想は近代まで続きました。その一方で日本美術は、いにしえより物事を『心で見つめること』を大切にしてきました。さまざまな作品の中に、『鑑賞者が心の中で完成させるもの』という考え方がはっきりと現れているんですよ」

鑑賞者に答えを委ねることが多いという日本美術。この日本的な考えを代表するものに、古今和歌集の一首と、江戸時代中期を代表する絵師の一人である曾我蕭白(そが しょうはく)の言葉があるそう。

「913年頃に詠まれた古今和歌集の<やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける>という一首では、和歌はそれを味わう人によって十人十色の解釈を可能とするのだということを説いています。

また、曾我蕭白は彼の元で学びを乞う門人に<画を望まば我に乞うべし、絵図を求めんとならば円山主水よかるべし>と言ったといいます。円山主水は、西洋的な技法を取り入れた写生の名手。つまり、この言葉からは写実性を目的とする「絵図」と、精神性を映し出す「画」とを、はっきりと異なるものとして認識していたことが伺えます」

さらに、こうした日本美術における思想は、海を渡って西洋美術にも影響を及ぼしたとも。

「19世紀になると、日本美術の『鑑賞者が心の中で完成させる』という考えが、印象派のアーティストたちにインパクトを与えます。その印象派の一人であるモネは、日本美術を見て<影によって存在を、部分によって全体を暗示する>と語り、作者が全てを語り尽くさない、日本美術の本質に惹かれていたといわれています。モネがこう語るように、日本美術は視覚的・客観的に正解を探し出すことに偏りがちな今の私たちにも、新たな気づきを与えてくれるはずです」

物事の見方を変える、5つの日本美術

さて、ここからは、末永さんに世界の見方を変える日本美術について、実際の作品を交えお話しいただきました。

【1】「無彩色」によって、彩のある世界を作り上げる。

『松林図屏風』(長谷川等伯)

16世紀に描かれた、近世水墨画の最高傑作とされる作品。靄に包まれて見え隠れする松林が大胆なタッチで描かれていますが、構図の不安定さなどから下絵だったと考えられている。

「中国の古い言葉に、『墨に五彩あり』というものがあります。墨にはすべての色が含まれているという考え方です。つまり、一見モノクロに見えるものも、見る人によって多彩な色を宿すことができるということ。もしこの作品が作り込んだ色で描かれていたら、答えは一つになってしまう。モノクロであるがゆえ、見る人の心で異なる色の景色を想像できるんですね。

さらに色について問うと、色とは認識でしかないという考えに行き着きます。色という“物質”はありません。例えば、赤い色の器で考えると、私たちは器という物体を通して赤色を見ているわけです。器に光が当たり反射したものを私たちの目が受け取っている。つまり、色とは個人の認識や感覚なんですよね。だから絶対的な色など存在しないし、見る環境、見る人によって色の見え方も変わる。そんなことに気づける1作だと思います」

【2】「描かない」ことで、鑑賞者が想像する余地を残す。

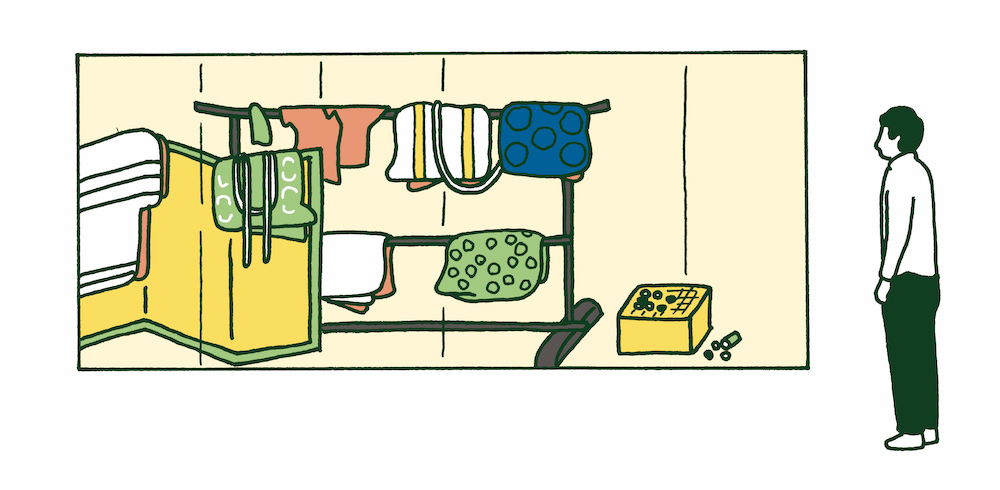

『誰が袖図屏風』(作者不明)

江戸時代初期に流行した作品群。「これは誰の着物?」という作者の問いかけに対して、作品で描かれている着物や調度品などから持ち主を想像して楽しむ屏風。

「この絵には主役であるはずの人物が描かれていません。主役をあえて描かないことによって、鑑賞者にそれを想像する余白を残す作品なんです。

着物の柄がもつ意味や調度品についての文化的な背景知識がなくても、想像することを楽しめる作品でもあります。この絵を題材に鑑賞ワークショップを行った際には、この碁石が散らかっていることから『これは人ではなく猫の仕業だ』と想像している人がいたり、着物の掛け方が案外雑であるというところから『この着物の持ち主は高位の女性ではなく、子どもなのではないか。この絵の横で子どもたちがお父さんとお風呂に入っている』と予想したり。現代の私たちだからこそ、“描かれてない”ものを、当時の鑑賞者とは違った見方で楽しむことができます。

このように、たとえ少しルールからずれた見方をしたとしても、この絵の作者は許してくれると思います。主人公の姿を正確に伝えることが目的であるならば、そのまま素直に描くはずでしょう。自由に絵の中のものを想像して面白がることが、この絵の本質なのではないでしょうか」

【3】「真逆の状況をつくること」によって、想像力を掻き立てる。

『枯山水』

禅の思想に基づき、石や砂で山や川を表現している日本庭園の1つ。京都の龍安寺や大徳寺の庭園などが代表的。

「視覚的には水も緑も動きもない庭です。しかし、だからこそ見る人の心で多様な形の自然を想像することができるのではないでしょうか。土や緑、水を使って山や川をそのまま表現するのではなく、むしろ真逆の環境をつくりだすことで“土や緑、水”をそのまま使って表現した庭以上に強い自然の生命力を見る人に想起させてくれます。繰り返しになりますが、“土や緑、水”をそのまま使ってしまうと、目の前に現れる自然のかたち、つまり見る人にとっての“答え”は一つになってしまうわけですよね。これぞまさに、本来の姿を鑑賞者の心に委ねているアートといえます」

【4】「部分」に寄ることで、全体を映し出す。

『名所江戸百景 亀戸梅屋敷』歌川広重

第8代将軍徳川吉宗も訪れた、かつて亀戸天神社の裏手にあった梅園「亀戸梅屋舗」を描いた浮世絵。手前に大きな梅の枝を描いた技法が斬新で、ゴッホが模写したことでも有名。

「西洋美術ではこのような構図の絵はありえないことでした。主役である梅の木は、上から下まで絵の中に収められている必要がありました。一つの絵はそれ自体で完結した存在であるべきだと考えられていたのです。

一方で、この浮世絵に描かれた梅は、この絵の主役であるにも関わらずほんの一部しか描かれていません。それも匂い立つ梅の花ではなく、木の幹がクローズアップされています。

これによって、見る人は、絵の外側、つまり『描かれていない部分』を想像せざるを得なくなります。絵の外側に広がる大きな幹、そして咲き誇る花はどのような姿をしているのでしょうか」

【5】「シンボル化」することで、表情が無限に。

『能面』

日本の伝統芸能「能」で使われる仮面。

「何を考えているかわからないような、一見無表情な能面。能のシーンごとに、表情を変えることはなく、いつもこの顔です。ただ、演舞で作者の意図通りの表情を表現したら、それが見る人にとっての唯一無二の答えになってしまう反面、いかようにも読み取れる能面からは、見る人が、怒り、悲しみ、喜びとよろずの表情を作り出すことができます。

私の娘がリラックマのぬいぐるみを大切にしているのですが、リラックマって、一見表情が乏しいんです。たとえばディズニーキャラクターと比較すると、表情はもとより、手足も短くボディランゲージも少ない。ですが、長いこと見ているとリラックマが表情を変えたように感じる時があるんです(笑)。『娘に抱かれて微笑んでいるな』『ベッドから落とされてムッとしているぞ』などと。外面的な表情が乏しいからこそ、私の心の中で表情が豊かに変化して見えているのもしれません」

決まった答えがないため、見る側の想像力を育む日本美術。「鑑賞者の心で完成させる」という日本美術の考え方を携えると、私たちの未来はどう変わるのでしょうか。最後に末永さんにお聞きしました。

「正解に囚われることなく、自分なりの考えを持つことができるようになると思います。これは、『日本美術の鑑賞方法』ということにだけではなく、人生の様々な場面で今後さらに大切になってゆくでしょう。

今回、私が提示した“日本美術”というテーマは、あくまで自分なりに物事を見つめる“きっかけ”ですが、自分なりの考えをもつための1つの手引きになるといいなぁと思います」

末永幸歩さん

美術教師/アーティスト

東京都出身。武蔵野美術大学造形学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科(美術教育)修了。浦和大学こども学部講師、東京学芸大学個人研究員。

「絵を描く」「ものをつくる」「美術史の知識を得る」といった知識・技術偏重型の美術教育に問題意識を持ち、アートを通して「ものの見方を広げる」ことに力点を置いたユニークな授業を、都内国公立中学校、高等学校で展開。生徒たちからは「美術がこんなに楽しかったなんて!」「物事を考えるための基本がわかる授業」と大きな反響を得ている。

自らもアーティスト活動を行うとともに、教育機関での出張授業、大人に向けたアート思考のセミナーなども行っている。著書に16万部突破のベストセラーとなった『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)がある。

【編集後記】

余白や陰影、また着色しないことで、見る側の創造力を掻き立て、決まった答えではなく、見る側が創造力で答えを創り出す日本美術の考え方に、なるほどと膝を打ちました。ついつい「白か黒か」といった明確な答えを求めてしまうなかで、視覚的に見えること/与えられることだけではなく、そこにあるメッセージを想像する思考が、この先ダイバーシティやインクルージョンを広げ・深め、お互いの創造力を尊重できる少し先の未来をもたらすのかもしれません。

(未来定番研究所 織田)

F.I.N.的新語辞典

未来定番サロンレポート

未来定番サロンレポート

未来定番サロンレポート

F.I.N.的新語辞典

日本のしきたり新・定番。<全10回>

未来定番サロンレポート

未来を仕掛ける日本全国の47人。

F.I.N.的新語辞典

未来定番サロンレポート

未来定番サロンレポート

未来定番サロンレポート

F.I.N.的新語辞典

日本のしきたり新・定番。<全10回>

未来定番サロンレポート

未来を仕掛ける日本全国の47人。

アーティストがもっと輝ける未来に。<全2回>

未来定番サロンレポート

未来を仕掛ける日本全国の47人。

未来を仕掛ける日本全国の47人。

未来の種が詰まったアフリカの今。<全3回>

挑戦し続ける大人