第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

近年衰退傾向にあるとされているメイドインジャパンプロダクトの魅力をたずね、それを継ぐ人の価値観を探る連載企画「メイドインジャパンを継ぐ人」。第8回にご登場いただくのは、100円ショップにも製品を卸している大阪府の老舗プラスチックメーカー〈サナダ精工〉の2代目・眞田和義さん。2015年に「愛されるプラスチックをつくろう」を経営理念に掲げ、道具として長く使い続けられるものづくりに取り組んでいます。近年は〈D&DEPARTMENT〉とコラボし、ストーリーのあるものづくりにも注力。そんな眞田さんにものづくりへの思いや、プラスチック製品の新たな可能性について伺いました。

(文:船橋麻貴/サムネイル:D&DEPARTMENT PROJECT提供)

プラスチックが身近な素材となると、

100円ショップの製品も作るように

1974年に創業した〈サナダ精工〉。創業者である眞田さんのお父さんが金物屋で丁稚奉公していた時に、タライやバケツといった金物製品がプラスチック製に変わっていくことを肌で感じ、「これからは火にかけるもの以外は、プラスチックに取って変わる」と確信。プラスチック製品メーカーへの転職を経て、独立したのが〈サナダ精工〉の始まりです。ところが創業当初は、プラスチックを専門に扱うメーカーではなかったと眞田さん。

「創業当時、私は小学1年生でした。その時の〈サナダ精工〉は、クリーニング店に卸す針金ハンガーを作っていたんです。父と母、そして祖父の家族総出で、自宅兼作業場で手を動かしていて。ある程度資金ができると、金型を作ってプラスチック製の洗濯バサミを作るようになって、次第にプラスチック製の生活雑貨を手掛けるようになっていきました。庭に倉庫ができたり、家の前にトラックが来て荷物を出し入れしたり。それまでは普通のサラリーマン家庭だったのに、急に家が工場みたいになっていったのを覚えています」

こうしてプラスチック製の生活雑貨を作るようになった〈サナダ精工〉。100円ショップ向けの製品を作るようになったのは、1980年代後半。大手チェーン店が市場に参入し始めた、まさに100円ショップの黎明期でした。

「取引のあった東京・浅草の問屋さんから、『100円で定番になるようなものを作ってほしい』と言われたことがきっかけです。1980年代はプラスチック製品=高級というイメージがありましたが、100円ショップが登場し1990年代に入ると、プラスチック製のものが生活者にとって身近な存在になっていきました。それと同時に〈サナダ精工〉でも、100円ショップ向けのプラスチック製品を多く企画・製造するようになったんです」

現在、〈サナダ精工〉ではキッチンや収納用品など100円ショップに卸す製品を多く手掛けている

父のものづくりの思いを汲み、

愛されるプラスチック製品を目指す

アイデアマンだったというお父さんの手腕もあり、「プラスチック製品を買うならサナダ」とまでいわれるほどに。金型や成形を自社工場で手掛けるようになり、大きくなっていく会社の姿を目の当たりにし、「自分が継がないとあかんのかな」と思っていたという眞田さん。大阪の芸術大学を卒業後、フィットネスクラブ事業や東京の営業所への従事を経て、大阪の本社に戻ってきたのは34歳の時でした。

「父とは仲良かったんですけど、自分がこうと思ったら突っ走ってしまうワンマン気質なところがあったんです。これは自分が言わなあかんと思って、あれこれ言っていたら逆鱗に触れまして。『お前は何も考えんと、人のやることに文句ばっかりや』と。

そういう父に対する悩みを、私と同じく2代目として事業を引き継いでいる友人に相談したら、『衝突するのは違う。2代目としてやっていくなら、良き理解者にならなあかん』と言われたんです。それで父の話をよく聞くようにしてみたら、ただただお客さんが喜ぶものを作りたいだけなのだとわかりました。そのために父は意見やアイデアをたくさん出すんだと」

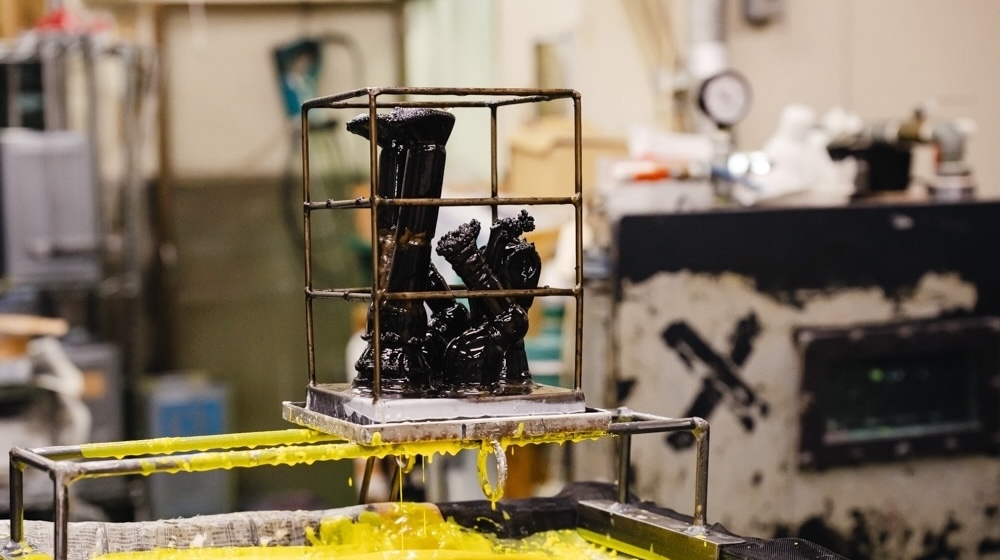

サナダグループの〈不動技研〉の製造現場

お父さんの他界後、眞田さんは2012年に45歳で2代目に就任。その3年後、新たに掲げたのが、「愛されるプラスチックをつくろう」という経営理念でした。

「自分が2代目になったからといって会社の方針をガラッと変えるのではなく、父が大切にしてきた思いを明文化しようと思いました。その父の思いというのは、取引先や一緒に働く仲間を大切にしながら、お客さんが喜ぶものづくりをすること。

そして、これからの会社の行方を考えた時に、プラスチックごみ問題はプラスチック製造業をする私たちにとって、必ず向き合わなければいけない課題であることは間違いありませんでした。これまでも普遍的なデザインのものは多く手掛けていましたが、これからはさらに道具として長く使い続けていただけるようなプラスチック製品を作っていこうと考えました」

プラスチックの経年変化を楽しむ。

ストーリーのあるものづくりを行いたい

「愛されるプラスチックをつくろう」。お父さんの思いを踏襲し、ものづくりと対峙することを決めた眞田さん。自身の価値観を大きく変え、会社としてのターニングポイントにもなったというのが、〈D&DEPARTMENT〉の代表・ナガオカケンメイさんとの出会いでした。

「30代の頃から、〈D&DEPARTMENT〉がテーマにしている、長く作られ、使われ続けるというロングライフデザインに共感を抱いていました。ケンメイさんにもしかしたら会えるかもと思って、2020年に金沢で開催されたヴィンテージプラスチックを展示する展覧会に行ったんです。そこでは、経年劣化でなく経年変化したプラスチック製品が並んでいて、なかには〈サナダ精工〉の製品もあって。ケンメイさんには会えなかったですけど(笑)、そのプラスチックの姿がとにかくかっこよくて、ものすごく衝撃を受けたんです。まさに私たちが目指す愛されるプラスチックだと」

提供:D&DEPARTMENT PROJECT

この展覧会をきっかけに、眞田さんはナガオカさんが行っていたクラウドファンディングに法人枠で寄付。これが縁となり、ナガオカさんと一緒にプラスチックを一生ものとして考える「Long Life Plastic Project(ロングライフ プラスチック プロジェクト)」をスタートします。そこでプラスチック製品の金型メーカーやプラスチック原料を供給する企業と協力しながら作り始めたのが、軽くて割れにくいプラスチックの素材を生かしたマグカップ。2年ごとに色を変え、4色のマグカップを個数限定で販売しています。

「ケンメイさんの『プラスチックの経年変化を楽しむ』という視点を取り入れ、日光による色の変化や傷を『愛着』と捉えられるマグカップに仕上げています。これまでは100円ショップやホームセンターに卸す、価格を抑えた製品を作っていましたが、このマグカップは5,000円。そんなに高くて買う人がいるのかと思っていたんですが、ケンメイさんはアートピース(芸術品)として会員証を発行し、持ち寄って愛でる会を定期的に開くと言うんです。実際、販売してみるとヒット商品となり、愛でる会では買ってくださった方と経年変化の魅力を語り合ったりして。ストーリーのあるものづくりの面白さ、その大切さを実感しています」

提供:D&DEPARTMENT PROJECT

長く使い続けてもらうため、

ものづくりからものがたりへ

ストーリーのあるものづくりを大切にし、プラスチックの可能性を模索する眞田さん。長く使い続けたくなるような製品を作ることで、環境やごみの問題などプラスチックが抱えるネガティブなイメージを払拭していきたいといいます。

「今、プラスチックは金属や陶器、琺瑯などの代替素材だと思われることが多く、環境負荷やごみの問題などもあってネガティブな素材だと受け取られがちです。しかし本来、プラスチックは私たちの生活になくてはならない存在なはず。実際にライフラインはもちろん、医療の現場にも使われていますから。プラスチックの本来の姿を取り戻すためにもものづくりを行う会社としては、使い捨てられるものではなく、ずっと使い続けたくなるものを作っていきたいと思っています」

2024年に「Long Life Plastic Project」の活動の1つとして、100円ショップ〈Can★Do〉とコラボし、「プラスチック=使い捨て」の概念を変える挑戦をスタートした/提供:D&DEPARTMENT PROJECT

長く使い続けられるものを作るには、「30年後はものづくりからものがたり企業に、100年後はライフスタイルデザイン企業に変わっていく必要がある」と眞田さん。

「正直、プラスチック製造において、国内外のクオリティーの差はほぼありません。だから私たちがこの先大切にすべきは、ものの背景とストーリーを丁寧に考え、しっかりと伝えていくことだと思うんです。そしてゆくゆくは、ライフスタイルをもデザインできる会社にしていきたい。3Dプリンターなどのテクノロジーの力を使って、オーダーメイドのプラスチック製品を作るのもいいし、それこそアーティストと協業してデータ販売をしても面白いかもしれません。社会を取り巻く環境の変化が著しい時代だからこそ、新しい価値観を取り入れながら、ものづくりの枠を超えた挑戦を続けていきたいです」

〈サナダ精工〉

大阪府唯一の村・千早赤阪村に本社を構える、1974年創業のプラスチックメーカー。「愛されるプラスチックをつくろう」を経営理念に掲げ、プラスチック製品の企画、製造、販売を行っている。

【編集後記】

プラスチック製品と聞くと、大量生産・大量消費の象徴のように扱われてしまうことがあります。しかし眞田さんの話を聞くと、その考え方に対する見方が変わります。長く使われ、暮らしに馴染むプラスチックをつくる。その姿勢の裏には、時代に流されず、ものづくりと真剣に向き合う姿が感じられました。プラスチックの未来は、決して使い捨てだけではない。そんな可能性を感じる取材となりました。

(未来定番研究所 榎)

第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

メイドインジャパンを継ぐ人。

第8回| 長く愛されるプラスチック製品を作る。〈サナダ精工〉眞田和義さん。

閲覧中の記事

第8回| 長く愛されるプラスチック製品を作る。〈サナダ精工〉眞田和義さん。