F.I.N.を運営する〈未来定番研究所〉は、2017年3月の設立以来、「5年先の未来定番生活を提案する」をテーマに探求を続けてきました。移り変わる社会の中で、何が受け継がれ、どんな価値観が次の時代に根づいていくのか。その問いに向き合い続けてきたからこそ、今改めて「定番」の姿に光を当てます。

時代を越えて信頼され、繰り返し選ばれてきた定番。かつては「みんなの当たり前」として存在してきましたが、生活スタイルや価値観の多様化により、その佇まいは少しずつ変わり始めています。それでもなお、繰り返し選ばれ、長く使われ、日々の中で育まれていくものは、確かに存在します。定番は、どのように生まれ、どう変化し、どこへ向かうのか。F.I.N.では、定番の正体を探りながら、その存在意義を見つめ直します。

今回お話を伺うのは、「ヒラギノシリーズ」や「游書体シリーズ」など、数々の定番書体を手掛けてきた書体設計士の鳥海修さん。書体に必要なのは、「読みやすく、美しく、完成度が高いこと」だと語ります。そんな鳥海さんに、書体づくりの哲学や定番の本質を聞きます。

(文:船橋麻貴/写真:嶋崎正弘)

鳥海修さん(とりのうみ・おさむ)

1955年山形県生まれ。多摩美術大学卒業。1979年〈株式会社写研〉入社。1989年に〈有限会社字游工房〉を鈴木勉さんらと設立。「ヒラギノシリーズ」や「こぶりなゴシック」などを委託制作する一方で、自社ブランドとして「游書体ライブラリー」の「游明朝体」、「游ゴシック体」など、ベーシック書体を中心に100書体以上の書体開発に携わる。

定番書体の条件とは?

鳥海さんが語る3つの共通点

F.I.N.編集部

「ヒラギノシリーズ」や「游書体シリーズ」など、鳥海さんが手掛けられてきた書体は、今や多くの人に使われています。ご自身が作った書体が定番となったことについて、どう捉えていらっしゃいますか?

鳥海さん

時代を経て周囲から定番と評価されるのは、とてもありがたいです。だけど、私が書体を作るうえで「定番」を意識していたとしたら、それは浅ましいことだと思っています。というのも、私が定番から受けるイメージは、商品開発後、何十年か経った後、社会に支持され、定着し続けているもの。定番は利用者によって長い期間かけてかたちづくられるものだから、作る側が意識するものではないと思っているんです。

F.I.N.編集部

当初から「定番になろう」として書体を設計してきたわけではないのですね。では、定番となる書体には、何か共通点があるものでしょうか?

鳥海さん

定番となるような書体は、「読みやすく美しい基本書体」だと思っています。そこに共通点があるとしたら、「読みやすいこと」と「美しいこと」、それに加えて「完成度が高いこと」。この3つかなと思います。

F.I.N.編集部

読みやすさ、美しさ、完成度の高さ……ですか。

鳥海さん

そう。この3つをさらに突き詰めていくと、「普通」や「既視感」という言葉に繋がっていくと思うんですよね。多くの人が「きれいだな」と感じる文字の形って、だいたい共通してるんです。例えば、学生に講義するときに「あ」の字をいろいろな書体で並べて、「どれが一番きれいだと思う?」って聞くと、だいたい同じものに手が挙がるんですよ。

F.I.N.編集部

どんな書体に手が多く挙がるのですか?

鳥海さん

ちょっと気まずいんだけど、自分が作った文字が多い(笑)。まあ、それは私が書体を設計するときに、「普通」や「既視感」を意識して作ったからというのもあるんですけどね。では、書体における「普通」や「既視感」は、どう生まれるのか。それは私たちのなかに、小学校の教科書で読んでいた文字や、日本人に刷り込まれている平安時代のかな文字の造形がベースにあるからだと思います。だから、小さい頃から見て育ってきた形を、人はどこかで「美しい」と感じている。そういう既視感が定番にはあるんだと思います。

F.I.N.編集部

その既視感というのは、幼い頃から身体に染み込んでいるようなものだ、と。

鳥海さん

私たちは小学校で文字を習いますよね。1〜2年生の時にひらがなやカタカナを学ぶ際、教科書体と呼ばれる、いわばお手本のような文字が使われます。そうやって育った子供たちが中学・高校に進むと、今度は教科書の文字が明朝体に変わる。つまり、手書きの形をベースにした教科書体から、筆文字を起源とする明朝体へと移行していくんです。その過程で、自然と既視感が体のなかに蓄積されていくのだと思います。

F.I.N.編集部

そうした「筆で書いたような文字」が、文字としての読みやすさにも繋がっているのですね。

鳥海さん

そうです。そもそも日本には文字がなく、中国から漢字が入ってきたところから文字文化が始まりました。でも、話し言葉をそのまま書き表すことはできなかった。そこで音に漢字を当てていく方法が生まれ、それをさらにくずしていった結果、平安時代にかな文字が生まれた。

その平安時代のかな文字が、実は今の明朝体のかなのもとになっているんです。「の」は丸く、「へ」は平べったく、「り」は縦長。これらは全部、当時のかな文字の形をなぞって、今も受け継がれている。それくらい、もともとの完成度が高かったということなんです。だから私は、既視感というのは「子供の頃に見た」というだけでなく、日本人にはDNAのように刷り込まれているものなんじゃないかと思うんです。

理想の書体を求めて。

游書体シリーズはこうして生まれた

F.I.N.編集部

鳥海さんが定番書体、つまり「読みやすく美しい基本書体」を作ろうと思ったきっかけは何でしょうか?

鳥海さん

最初はヒラギノからなんです。それまで勤めていた〈写研〉を辞めて、鈴木勉さんら同僚と3人で〈字游工房〉を立ち上げて、最初の仕事が「ヒラギノシリーズ」だったんです。

F.I.N.編集部

「ヒラギノシリーズ」は、〈Apple〉のMacに標準搭載されたことで一気に広まりましたよね。

鳥海さん

あれは驚きましたね。スティーブ・ジョブズが「ヒラギノ明朝体 W6」の「愛」の文字を「クールだ」って言ってくれて。とても誇らしくてうれしかったんですけど、ヒラギノは請負だったので、著作権は別の会社にあるんです。だから、自分たちの理想とする「基本書体」を持ちたくて、「游書体シリーズ」を作ろうと。きっかけは、グラフィックデザイナーの平野甲賀さんとの雑談。「藤沢周平の小説をヒラギノで組めるか?」と聞かれて、私は「組めません」と答えたんです。ヒラギノはもともとカタログやパンフレットのために作った書体で、小説のような長文には向かないと思っていたので。

スティーブ・ジョブズが「クール」と称賛した「ヒラギノ明朝体 W6」の「愛」。文字設計について鳥海さんは、「空間の美しさを追求した」と語る

F.I.N.編集部

長文を読むのにふさわしい書体を作る必要があったと。

鳥海さん

そうです。だから、游明朝体は「藤沢周平を組む」というコンセプトでスタートしたんです。彼の作品には、庶民の生活や感情の機微が丁寧に描かれていて、そうした文章にふさわしい自然な書体を作りたいと思ったんです。鈴木さんが漢字、私がかな文字を担当していたんですが、鈴木さんが残念ながら途中で亡くなってしまって……。残してくれた漢字1,500字分の下書きをベースに、残りの漢字は私とスタッフが2年かけて仕上げました。

鳥海さんが作った游明朝体の原稿

水のような、空気のような。

自然な書体の作り方

F.I.N.編集部

鳥海さんが書体を作る時、大切にされていることは何でしょうか?

鳥海さん

よく「水のような、空気のような書体」という言葉で表現しているんです。〈写研〉にいた頃、先輩に教えられた言葉なんですが、当時私が「基本書体の理想ってなんですかね?」って聞いたら、「水のような、空気のような書体かな」って言われて。すっと体に入ってくる、引っかからない、自然に読める書体。それが理想なんだと知って、すごく腑に落ちたんです。

水も空気も普段は意識しないけど、ないと困るじゃないですか。しかも、澄んでいて、違和感なく体にすっと入ってくる。書体も同じで、主張しすぎず、読み手にストレスを与えず、自然に馴染むものがいい。それが書体の理想だと思います。

F.I.N.編集部

自然な書体を作るうえで、具体的に意識していることはありますか?

鳥海さん

筆づかいですね。明朝体は筆で書いた形がベースになってるから、自然な筆づかいに見えるように意識しています。例えば「の」の字。筆がくるっと回って、力が入って、ふっと抜けていく。その自然な動きを再現するようにしています。

やっぱり自然な流れで書かれたように見える書体は、それだけで美しく、読みやすいものになると思います。平安時代にかな文字が生まれてから、1000年以上も変わらず残っている。これってすごいことですし、脈々と引き継いできた形は壊しちゃいけないと思うので。

定番は更新していくもの。

時代に応える書体のこれから

F.I.N.編集部

今や定番となった書体を生み出してきた鳥海さん。今、定番についてどんなことを思いますか?

鳥海さん

書体はたくさんありますが、1本の木に例えると、明朝体など定番となるような書体は幹なんです。そこから伸びていく枝葉は面白かったり、かわいかったりする書体。幹がダメになったら、枝葉も枯れてしまうんです。つまり、定番としてあり続けるためには、やはり元となるものの完成度が高くなければいけない。

ただ、変わらないだけでは不十分です。どこかで必ず更新が必要になります。かつては印刷物や書籍といった用途が主でしたが、今はWebやスマホ、アプリ画面など、文字が使われる場面が格段に変わりました。伝統的な文字の美しさを保ちつつ、現代の技術やメディアにふさわしい設計にしていく。そのバランスが重要だと思います。

F.I.N.編集部

この先、書体とどう向き合っていきますか?

鳥海さん

ある先生にかつて「本当の明朝体を作れるのは70歳からだね」と言われ、今ちょうど70歳なんです。だから、新しい書体を作っているところなんですよ。「これで最後にしようかな」なんて言いながら(笑)。

F.I.N.編集部

どんな書体を作っているのですか?

鳥海さん

この先は「清濁(せいだく)併せ呑む」ような、度量の大きい大黄河のような書体を作りたいと思っています。定番書体になるかどうか、完成できるかどうかもわかりません。もはや「水のような、空気のような書体」ではないかもしれません。だけど、せっかくの70歳なんだし、もうやるしかないと感じています。

【編集後記】

コピーライターという仕事が注目を浴びた写植の時代から、データ入稿となった現代までリアルタイムに経験してきた私にとって書体はたいへん身近な存在で、見れば時代の雰囲気を容易に思い起こせます。写植の時代に美しいと思い、最も好んで使っていたのは〈写研〉のゴナ、石井太明朝BMーAーOKLでした。DTP(パソコンでの印刷データ制作工程)を使うようになり「ヒラギノ」「こぶりなゴシック」などに触れ、縦組みも横組みも箱組みもバランスがよく、まさに定番として使うようになりましたが、今回その誕生した時のお話を伺い、実際にデザインされた文字を拝見できたのはまさに尊い体験でした。定番は、時代に寄り添い、必要な変化をしながら続いていく。書体を通じたことで、理解を深められたように思います。そして鳥海さんが手掛けた新しい書体ができたらぜひ組んでみたい!です。

(未来定番研究所 内野)

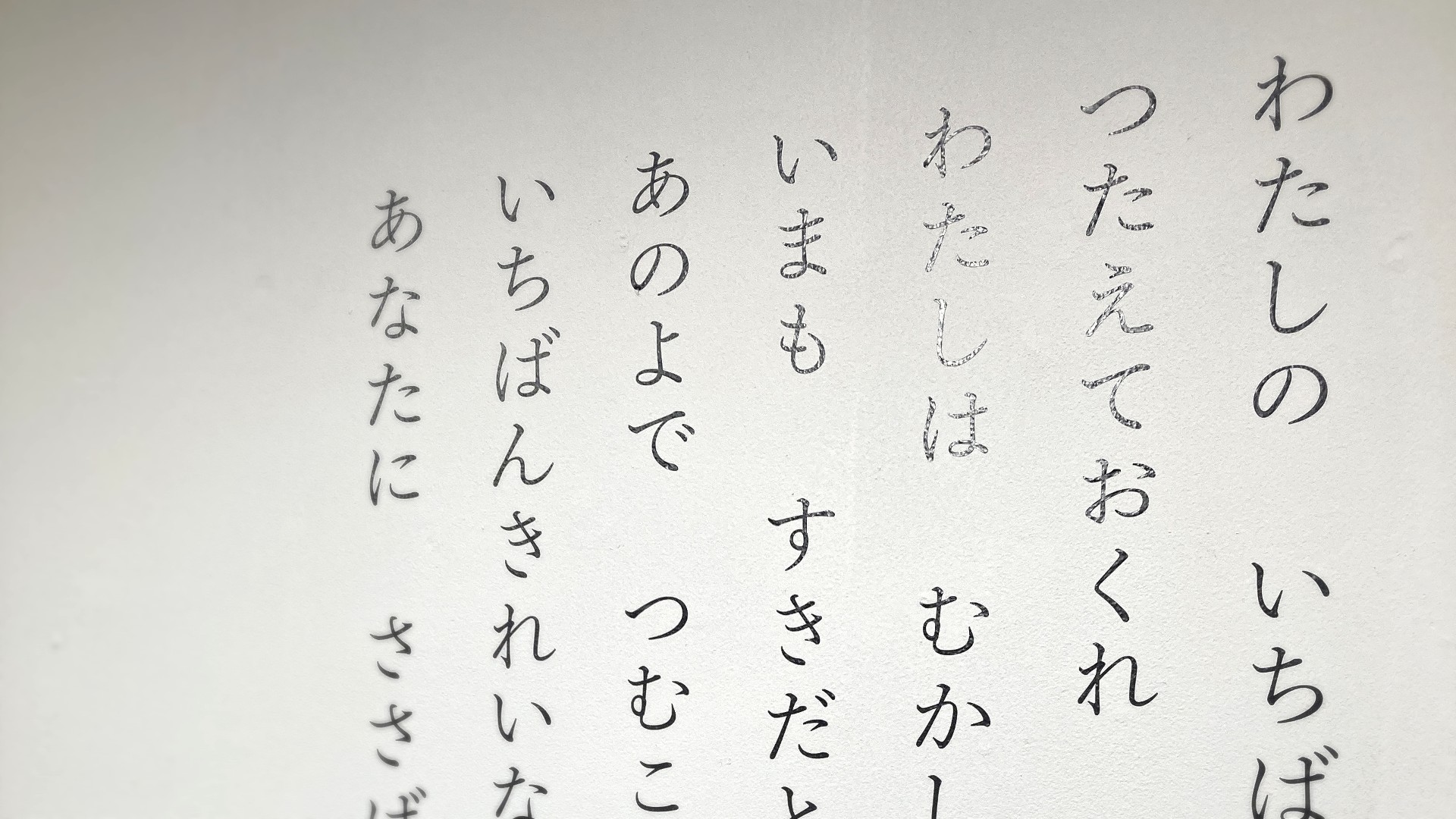

渋谷パルコでの「谷川俊太郎さん、ありがとう。」展で。谷川俊太郎さんの詩のために鳥海さんが作った書体「朝靄(あさもや)」詩が音で聞こえてくるような書体です。