第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

近年衰退傾向にあるとされているメイドインジャパンプロダクトの魅力をたずね、それを継ぐ人の価値観を探る連載企画「メイドインジャパンを継ぐ人」。第3回は、「へら絞り」という技術で金属加工を行う〈髙橋鉸工業〉の代表・髙橋雅泰さんにインタビュー。昭和期より打楽器のティンパニや仏具の宝珠などを製造し、2022年4月には自社ブランド〈TASHIKA〉もスタートした髙橋さん。へら絞りでのものづくりや、新たなブランドに込めた思いなどを伺います。

(文:船橋麻貴/写真:大崎あゆみ)

職人の魂が宿る「へら絞り」

東京都江戸川区にある町工場〈髙橋鉸工業〉。鉄や銅、アルミ、真鍮、ステンレスなどの金属をへら棒で成形する「へら絞り」で、金属加工品を生み出し続けています。木型からの製作を得意とする同社では、サンプル品や少量〜中量の生産が可能で、コストも抑えられるため、さまざまな企業から熱い視線を浴びています。

その始まりは、1949(昭和24)年。現在代表を務める3代目の髙橋雅泰さんの祖父がへら絞りの技術を習得し、この地で創業。鍋や電球の傘の製造から始まり、現在は打楽器のティンパニやスタジオの照明器具といった大型製品まで作っています。

「創業当時は戦後や高度成長期ということもあって、モノがよく作られていた時代だったんでしょうね。へら絞りで作ったものをここ江戸川区から青山の方まで、リヤカーで運んでいたみたいで。だから、ものすごく忙しかったと祖父から聞いていました。職人さんたちを雇って、みんなで競い合ってへら絞りの技術を磨いていたって」

「へら絞りは中世ヨーロッパで始まり、戦前に日本に伝わったといわれていますが、正確なことは不明なんです」と、〈髙橋鉸工業〉代表で3代目の髙橋雅泰さん

家業ということもあり、幼い頃からへら絞りが当たり前の存在だったという髙橋さん。職人として活躍する祖父や父の姿を見て育ち、小学校の卒業文集には「3代目の社長になる」という夢をすでに掲げていたと言います。

「なんでそう思ったんでしょうね(笑)。祖父や父の姿がかっこよかったというのもありますが、潜在意識にあったのかもしれません。といってもこの業界に身を置く前は、家業を手伝ったことも、へら絞りをやったこともなかったんですけど」

「3代目社長」という夢を叶えるべく、髙橋さんは高校卒業後、都内のへら絞りを行う会社に5年間の修行へ。材料を運んだり、大きな金属の板を切断したりと、目まぐるしい日々を過ごす中、へら絞りの習得を始めたのは修行開始から3年経った頃。その当時を振り返り、髙橋さんは「最初はめちゃめちゃ難しかった」と笑みをこぼします。

「へら絞りは回転する絞り機に金属板をセットして、その動きに合わせてへら棒を押し付け、設計図通りの形にしていくんですが、へら棒を巧みに操る技術はもちろん、金属の特性や厚みを見極める力が必要なんですよね。手の感覚と勘所が大切になってくるし、それを見誤ると材料が割れてケガをする恐れもある。当時は先輩たちが教えてくれるという概念がない時代だったので、先輩たちが作業する姿を必死に見て技術を盗んでいました。あまりにもしつこいもんだから、『お前には構ってらんねぇ』なんて言われたりして」

へら絞り機にへら棒を押し当てて、テコの原理を用いて金属の形を変える

進化することが町工場の可能性を広げていく

修行を終えた髙橋さんは、〈髙橋鉸工業〉に入社。修行時代に学んだステンレスやチタンの加工技術をベテランの職人たちに伝えていきます。

「『お前みたいな若造なんかに言われたくない』なんてことは、日常茶飯事でしたね。それでも聞き入れてもらえたのは、僕が教えたように作るとちゃんといい製品になるから。あと、スピードとパワーは、絶対に誰にも負けないという気持ちもありました。そういう職人としての思いも、受け取ってもらえたのかもしれません」

新しい技術を職人たちに伝え、へら絞りの新境地を切り開いていく髙橋さん。その後も自動絞り機や金属を細かくカットするレーザー切断機を導入したり、職人たちと一緒に展示会に出展したりと、会社で誰も目を向けていなかったことにも果敢に挑んでいきます。

「レーザー切断機があれば、外注する必要もなく自社で一貫して製造できますからね。展示会に職人たちにも出てもらうのは、彼らの可能性や視野が広がるから。だって、工場で黙々と作業しているだけではやっぱりつまらないでしょ? それに使い手の方々と直接触れ合うことで、自分の技術を誇りに思ってもらえたらいいなって。新しいことを取り入れて進化し続けることで、町工場としての可能性が広がっていくと思うんです」

学校や公園などで見かける大型の時計も、〈髙橋鉸工業〉で製作している

へら絞りの魅力を届ける自社ブランド

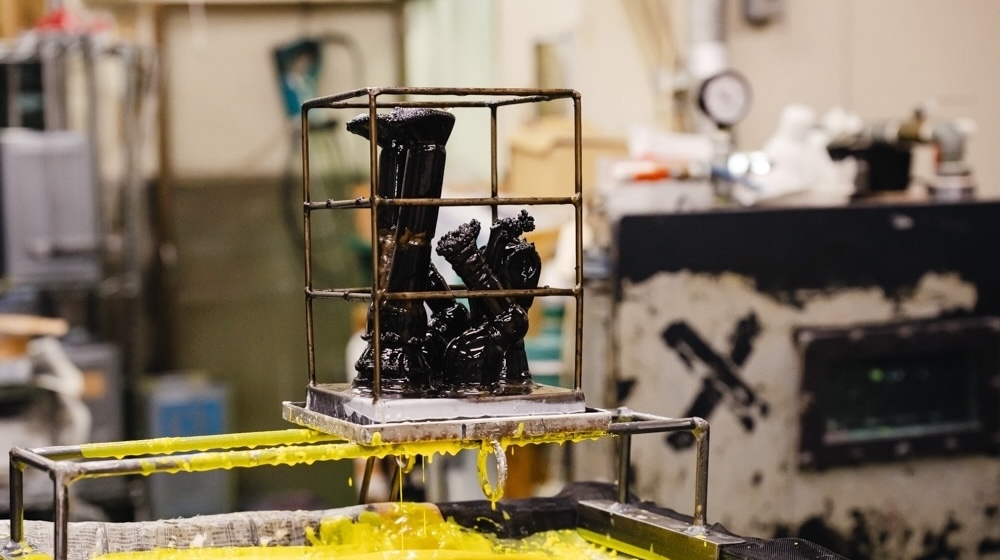

へら絞りの可能性を信じ、進化を恐れずに前に進んできた髙橋さん。3代目に就任してからも会社の業績は順調そのものでしたが、2020年にコロナ禍が訪れます。あらゆる製造がストップし、廃業の危機を前に髙橋さんが思い立ったのは、自社ブランド〈TASHIKA〉の立ち上げでした。

「それまではお客さんから図面をもらい、その通りに製品を作ることが仕事でした。へら絞りという技術があるのに、自分たちでものづくりをしないのはもったいないというのは、以前から感じていたんですよね。だからコロナをチャンスと捉え、自分たちの確かな技術をみなさんに届けよう。そう思ったんです」

そして2022年4月、へら絞りの技術を生かしたキャンプ用品を中心に製造・販売をスタートします。

「自分たちのものづくりは止まってしまいましたが、世の中に目を向けたら動いている市場は必ずあるはず。そう思って、キャンプ用品に着目しました。これまでの事業だけにしがみつかず、いろいろな業界の人たちとつながるのも面白そうだなとも思って」

タカハシ・シボリ・カイハツを略して名付けられた〈TASHIKA〉。ランプシェード、ガスカートリッジジャケットなど、人気アイテムを生み出している

アイテムの特徴は、唯一無二のユニークな加工。へら絞りで加工した後に表面をカナヅチで叩いてデコボコな「槌目」をつけたり、金属の特性を生かして模様や色味を施したりと、どれもこれまでにない新しさを感じるものばかり。こうしたアイテムを生み出せるのは、へら絞りの技術や金属の特性を熟知する髙橋さんだからこそ。

「へら絞りしたものを叩いて加工するのはそこそこ難しいですし、何より面倒なので他ではあまりやらないでしょうね。だけど誰もやらないことに挑戦することで、へら絞りをみなさんに知っていただくきっかけになるかもしれない。そういうチャンスがあると思うので、腕が痛くなっても叩き続けてます」

銅製のガスカートリッジジャケット。職人が1つ1つ叩いて施した美しい槌目が魅力的

グラフィックデザイナーも参画しているという〈TASHIKA〉。新たな視点が加わることで、髙橋さんのものづくりへの情熱がさらに燃えあがるのだそう。

「グラフィックデザイナーさんが、どんどん新たなアイデアをぶつけてくれるんですよ。なかには技術的に難しい要望もあったりして。だけど、職人としてはなんとかしてやり遂げたくなるし、そうしたものづくりにワクワクしてしまうんですよね。だって面白いものが作れたらうれしいでしょ?」

ものづくりの根底にある、メイドインジャパンの誇り

人材不足や後継ぎ問題など、さまざまな課題に直面している町工場。へら絞りに特化した会社も同様に、都内に残っているのは数社ほど。そんな現実がある中、〈髙橋鉸工業〉では上は80代、下は20代の職人が10人以上も在籍しています。彼らの仕事場にお邪魔すれば、1つ1つの工程を丁寧に説明してくれたり、へら絞りのコツを教えてくれたりと、ものづくりへの愛がひしひしと伝わってきます。そんな〈髙橋鉸工業〉に息づいているのは、メイドインジャパンとしての誇り。

「ベテランの職人たちはどんどん引退していき、若い世代には人気がない。そんな話を聞くといろいろな思いがよぎりますが、やっぱり小さな町工場あってこそのメイドインジャパンだと思うんです。へら絞り職人として一人前になるには10年はかかりますが、それでも若手を育てていきたい。手先が器用な日本人だからこそ、繊細な技術を受け継いでいけると思うので。それを僕が丁寧に続けることで、もっともっと町工場が活気づいていけたらいいですね」

〈髙橋鉸工業〉では、さまざまな世代の職人たちが活躍する

そして、髙橋さんはへら絞りの可能性をさらに広げ、5年先、10年先の未来につないでいきたいとも話します。

「溶接を加えたり、レーザーを使ってみたり。新たな技術をプラスできるへら絞りの可能性は、未知数だと思うんです。おそらく、まだ見ぬ素材や技術もたくさんあるでしょうし、勝負できる新たな市場もきっとある。そんな思いから今開発しているのが、ワンちゃんとネコちゃん用のお皿です。もし反響が大きければ若い世代の希望になって、町工場を見直してくれるかもしれない。もちろん、祖父や父がつないでくれたティンパニや大型時計など昔ながらの製作を大切にしながら、時代の変化を先取りして新しい挑戦を続けていきたいです」

〈髙橋鉸工業〉

1949(昭和24)年の操業開始以降、へら絞り加工に特化した製造を行う。2022年には自社ブランド〈TASHIKA〉をスタート。

【編集後記】

へら絞り自体には馴染みがないと思っていたのですが、製品を見せてもらうと、これまで何度も目にしている身近なものだったのだということにとても驚きました。

自社ブランドの立ち上げや新たな技術との組み合わせにより、へら絞りの価値を一層高めている点もさることながら、若い世代の採用や育成に向けたインターンシップの実施、SNSの活用、展示会への同行などにもチカラを入れて取り組まれており、ものづくりの現場の将来も大切にしている高橋さんの真摯な姿勢を見せていただき、町工場の奥深さと魅力を実感した1日でした。

(未来定番研究所 榎)

第1回|

第2回|

第3回|

第4回|

第5回|

第6回|

第7回|

第8回|

第9回|

第10回|

第11回|

メイドインジャパンを継ぐ人。

第3回| 技術と職人の可能性を広げていく。〈髙橋鉸工業〉髙橋雅泰さん。

閲覧中の記事

第3回| 技術と職人の可能性を広げていく。〈髙橋鉸工業〉髙橋雅泰さん。