第1回|

第2回|

第3回|

あの頃を見つめ直すと、今、そして未来が見えてくる。1974年の創設以来、東京・渋谷でカルチャーの源流とその広がりを見つめてきた〈パルコ出版〉。F.I.N.編集部は、未来の目利きとして〈パルコ出版〉ゆかりの方々と一緒に、あの日と今を行き来しながら、5年先の未来を考えていきます。

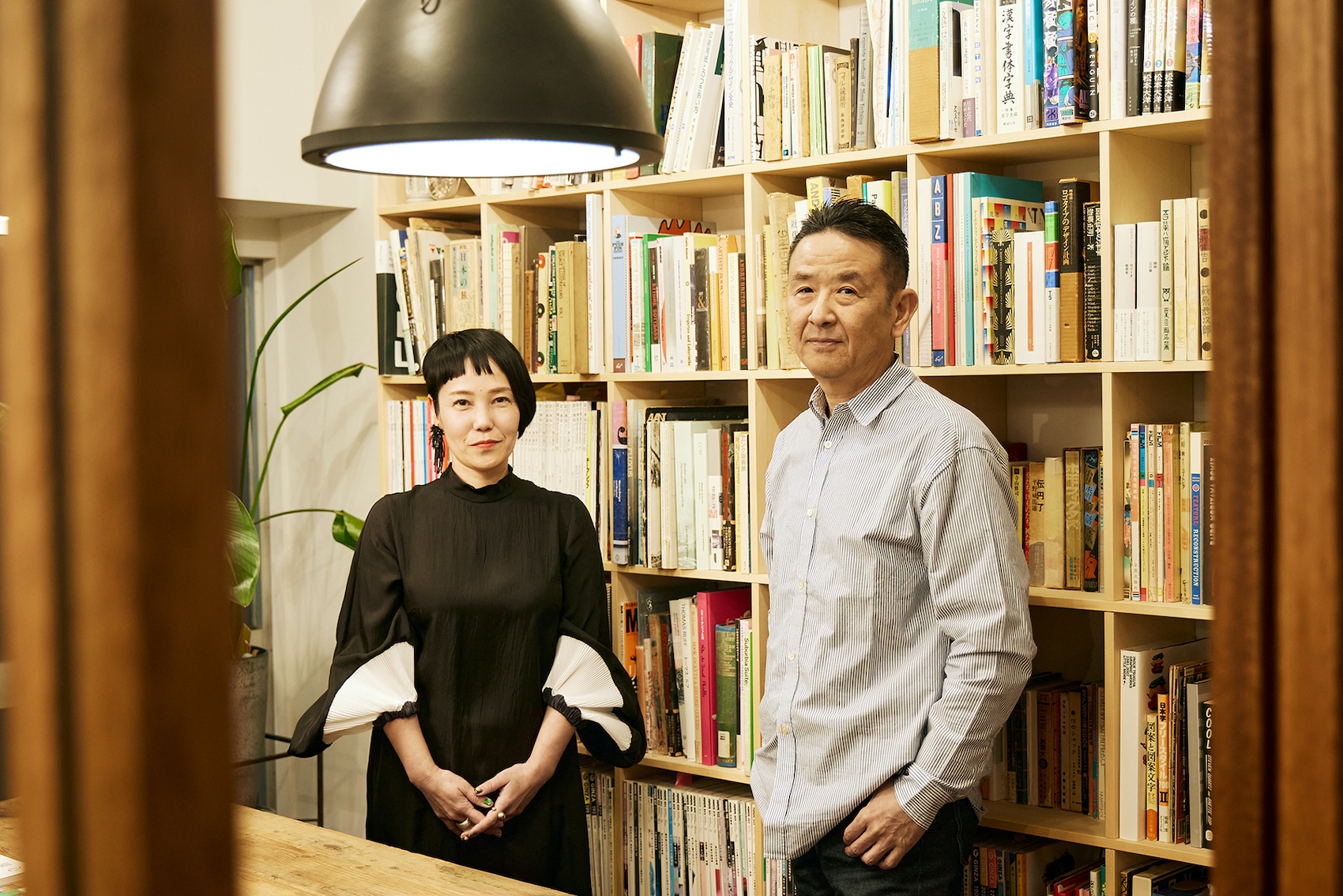

第3回目は、写真家の大森克己さんとブックデザイナーの佐藤亜沙美さんの対談です。1990年代から雑誌や広告などあらゆる媒体で活躍してきた大森さんと、2000年代にデザインの世界に足を踏み入れた佐藤さん。出版業界の第一線を歩みながら、その技術や空気感の変化を見つめてきたおふたりは、今をどのように捉えているのでしょうか。

(文:大芦実穂/写真:白石和弘)

大森克己さん(おおもり・かつみ)

写真家。1963年、兵庫県神戸市生まれ。日本大学芸術学部写真学科中退。スタジオエビスを経て、1987年よりフリーランスとして活動を始める。1994年キヤノン写真新世紀優秀賞受賞。主な作品集に『サルサ・ガムテープ』(リトルモア)、『サナヨラ』(愛育社)など。2022年にエッセイ集『山の音』(プレジデント社)を出版。

Instagram:@omorikatsumi

佐藤亜沙美さん(さとう・あさみ)

ブックデザイナー。1982年、福島県生まれ。ブックデザイナー祖父江慎氏の事務所〈コズフィッシュ〉に8年間在籍。2014年に独立、〈サトウサンカイ〉設立。ADとしてリニューアルに携わった『文藝』(河出書房新社)は17年ぶりに増刷。手がけた本に大森克己『山の音』(プレジデント社)など。

Instagram:@satosankai

「ECDさんの撮影で会った大森さんは、意外にも気さくな人だった」(佐藤)

F.I.N. 編集部

大森さん初の文章のみの著書『山の音』を装丁されたのが佐藤さんです。おふたりの出会いはいつ頃ですか?

大森さん

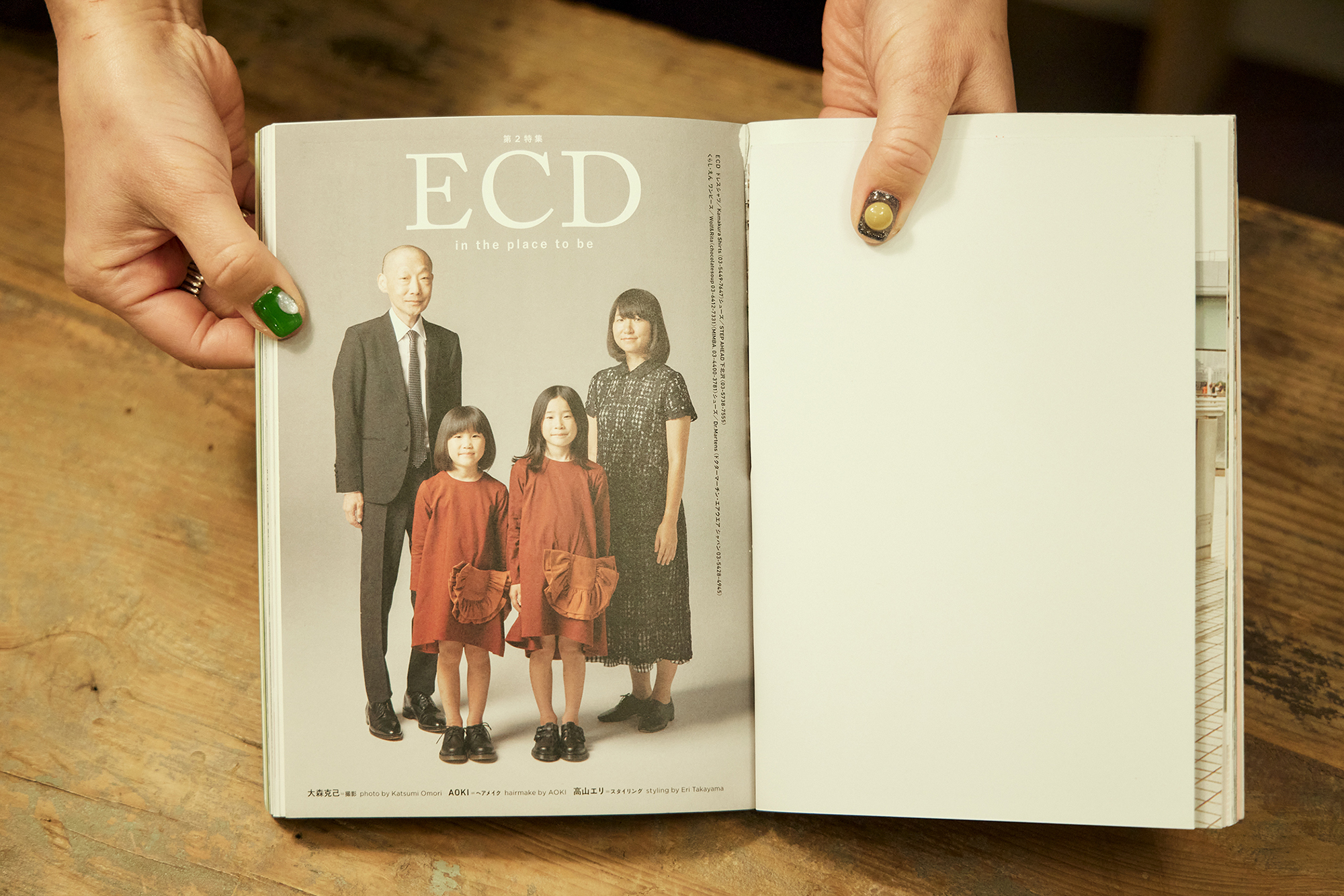

雑誌『クイック・ジャパン』のECD(ヒップホップミュージシャン)の撮影で初めてお会いしましたよね。コロナ禍よりも前だからいつだったかな。

佐藤さん

そうでした。たしか2017年です。

カルチャー全般を扱う雑誌『クイック・ジャパン』vol.133より。

大森さん

独特の緊張感に包まれた現場でしたよね。ECDと植本一子さんとお子さんの家族写真を撮るという企画なんだけど、そもそも家族写真って雑誌ではあまり撮らないし、植本さんは写真家だし、主役のECDは末期がんと戦っていて今にもどうなるかわからないという状況で。

佐藤さん

そうですよね。ずっと緊張していた記憶があります。それに私は大森さんのことを15歳の時から知っているので、勝手に怖い人だと思っていたんですよ。でも実際の大森さんは休憩中に移動式の椅子に座ってぐるぐる回っていて(笑)。あれは、私たちを緊張させないためにわざとやられていたんですか?

大森さん

いやいや(笑)。単に落ち着きがないの。スタジオ撮影って待ち時間が長いから、それでぐるぐるやっていただけなんですよ。ところで15歳から知っているというのは?

佐藤さん

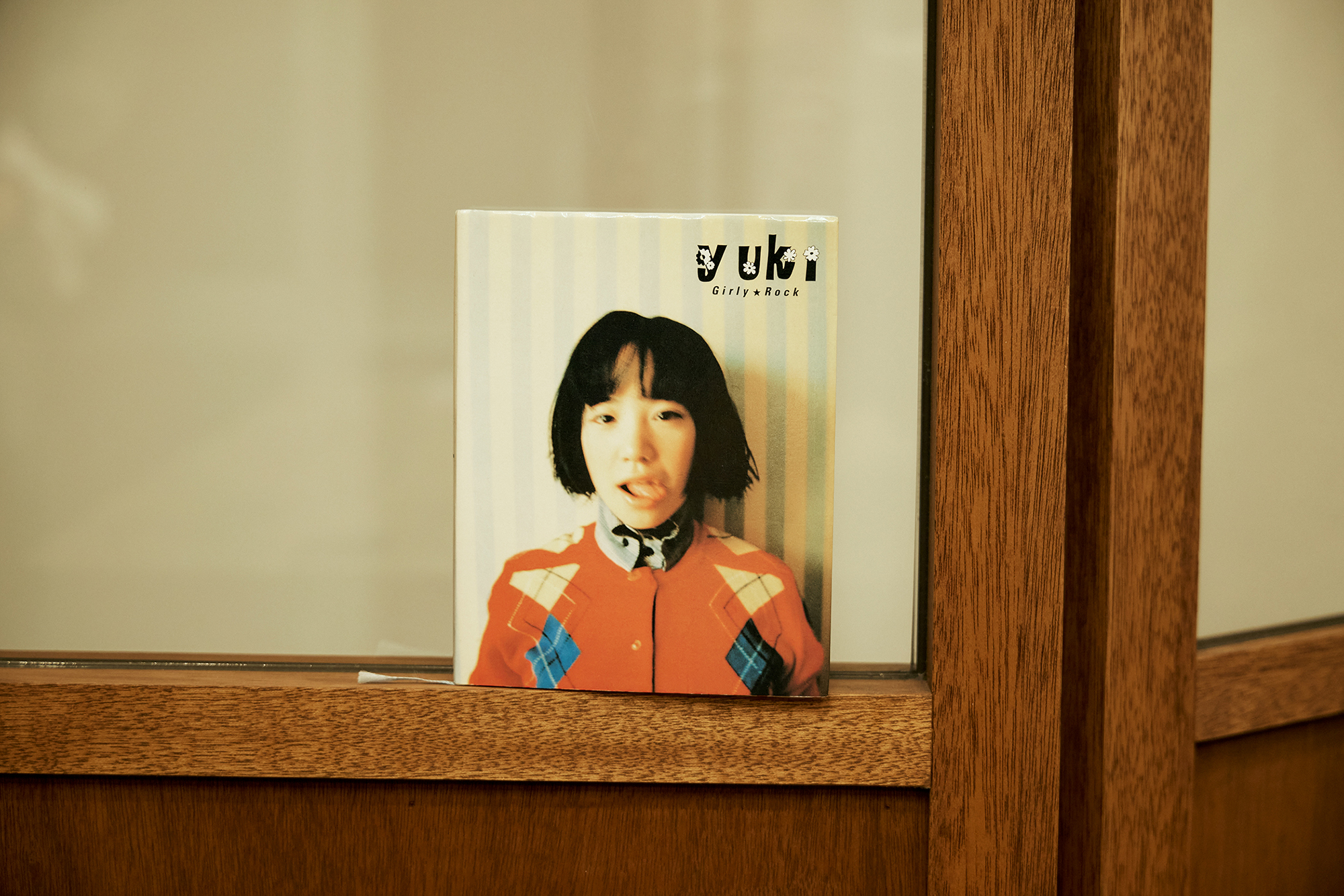

大森さんが撮影されたYUKIちゃんの写真集『yuki Girly ☆ Rock』です。15歳の時に買って、今でも大切に持っています。私にとって雲の上のような存在だった大森さんと、今こうして対談しているなんて不思議です。

大森さん

ありがたいことに、結構「持ってます」といわれることが多い写真集ですね。そういう意味で、本は時空を越えるのが面白いよね。

佐藤さん

物として100年先も残りますもんね。

大森さん

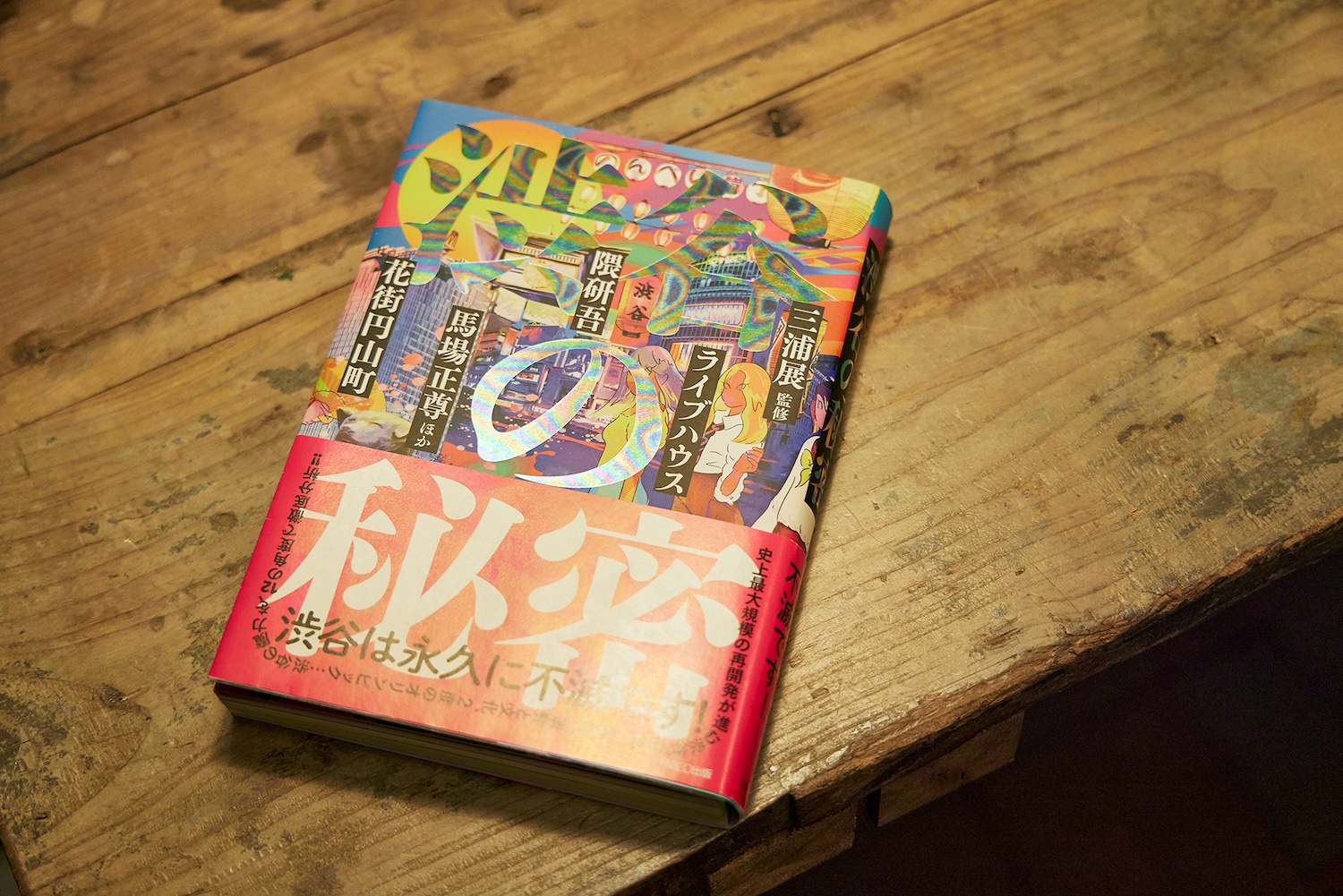

次に一緒に仕事したのが、2019年にPARCO出版から刊行した『渋谷の秘密』かな。僕らは直接やり取りしてないけど、すごい面白い本になったなと思います。まず表紙のインパクトがすごいよね。

佐藤さん

編集者から送られてきた大森さんの写真を拝見した時に、今の渋谷をこういうふうに撮るんだと感動しました。あれはどうやって撮影されたんですか?

大森さん

あれは全部iPhoneで撮りました。スクランブル交差点がちょっと歪んで写っているのは、パノラマモードで撮影しているからなんですよ。撮影期間も2カ月と短かったので、とにかくガンガン撮って楽しかったですね。

大森さんがiPhoneで撮影した渋谷のスクランブル交差点。『渋谷の秘密』に掲載。(写真:大森克己)

「男だけでつくったら、きっと間違えそうな気がして」(大森)

F.I.N. 編集部

その次がいよいよ大森さんの著書『山の音』ですね。写真家の本なのに、写真が入っていないという型破りの本です。これはどのような経緯で佐藤さんに装丁を依頼したのですか?

大森さん

『山の音』はもともと『dancyu web.』で連載していたエッセイを書籍にまとめたものなんですが、当時の『dancyu web.』の編集長で、現『あまから手帖』の編集長をやっている江部拓弥さんという素敵な編集者がいて、彼と一緒に進めていたんです。『山の音』は、写真が一切入らない文章だけの本だから、文字が読みやすいデザイナーさんがいいねってことで、佐藤さんにお願いしようと。それから、ECDの現場を共有していることも大きかったですね。あの日、あの場所にいた人だけが知っている景色があって、そのことを書いたエッセイも『山の音』に収録しているので、その現場を共有しているというのは、お互いにとってすごくいい距離感だなと思いました。

佐藤さん

そうだったんですか。ありがとうございます。私は大森さんよりもだいぶ年下なのに、依頼をいただいたことに驚きました。

大森さん

世代とか年齢のことは考えないですね。ただ、率直にいうと、女性に頼もうというのはあった。それはジェンダーバランスってことよりも、感覚的に、壮年の男性が雁首そろえてやっているのは、ちょっと気持ち悪いなと。「これかっこいいね」「渋いね」っていった時に、きっと何かを間違えそうな気がして。「あんたたち、それでいいわけないでしょ!」って言ってほしいというかね。

佐藤さん

おふたりとも私の事務所に挨拶にいらしてくれましたよね。正直緊張していたのですが、その時から物腰が柔らかくて安心しました。

大森さん

打ち合わせの時、佐藤さんが「どんな人に読んでもらいたいですか?」って訊ねてくださったのが印象的でした。30代から40代くらいの女性って答えたんですけど。

佐藤さん

たった1人、この人に読んでもらいたいという相手が引き出せれば、本のトーンとか姿勢がわかるかなと思って聞いたんですね。462ページの読み応えある文章に対して、大森さんが提示した柔らかい女性の読者層には、意外性を感じました。なので、そこをどうすれば橋渡しできるかなと考えてつくりました。

「バグすら楽しんじゃおうという余白があった時代」(佐藤)

大森さん

僕はいい時代に写真とか印刷の仕事ができたと思っているんですよ。自分の写真の作風を認めてもらって仕事がもらえるようになった頃にはもうバブルははじけていたんだけれど、それでも撮影で海外にもたくさん行っていましたから。有名なファッションブランドじゃなくても、春ものの撮影をしに12月にハワイに行くなんてことはよくあって。でもだんだんそれが普通ではなかったんだと思うようになりましたよね。

佐藤さん

当時の雑誌とかを見返すと、今だったら絶対できないようなことが普通に行われていますよね。

大森さん

『ロッキング・オン』の撮影で、オアシスの楽屋に潜り込んで写真を撮っていたらマネージャーに追い出されたりね(笑)。自分が調子に乗っていたこともあるけど、めっちゃ面白いと思えることが日常的にあった。佐藤さんが働き始めた頃はもうバブルの雰囲気はきっとなかったよね。

佐藤さん

そうですね。私世代はバブルの恩恵のようなものは受けていないんですが、デザイン事務所の〈コズフィッシュ〉に入った時、代表の祖父江慎さんからその時代のクレイジーさとか、お金や時間度外視でものづくりをしていたこととか、文化をつくっていくことについての話を聞けたことは大きいと思いますね。当時の指定紙(*1)や色校が全部取ってあって、横尾忠則さんとか杉浦康平さんの指定紙や印刷時の面白いエピソードも聞いていましたから、羨ましかったです。

*1 印刷物のレイアウトや台割、文字組、文字や写真・図版といった構成要素の指定を記入した用紙のこと。

F.I.N. 編集部

それはかなり貴重な資料ですね。

佐藤さん

デジタルだとどんな色で出てくるか刷る前からわかるんですが、フィルムって思わぬ事故が起きたり、現場でミスがあったり、バグみたいなものが生まれるんですよね。それを楽しんだり、逆手にとって面白くしちゃおうみたいな余白があって、それが一番学びにもなりました。今はそうしたハプニングがないので、ちょっと寂しくもありますね。

「アナログとデジタルを両方経験できてラッキーだった」(大森)

大森さん

僕がラッキーだったなと思うのは、アナログとデジタル両方見てこれたこと。最初はもちろん戸惑うわけ。デジカメってなんでも写せちゃうじゃん!とかね(笑)。その後iPhoneやスマホが出てきて、その時は正直ショックだったんだよね。ある女優さんの撮影で、僕は 6x 7 のフィルムカメラを持って行ったんだけど、自分の媒体の前に取材していた雑誌の編集者かライターの人が小さいコンデジで撮っていて。写真の良し悪しとは別に、こういうカメラも使えるんだ、と。そういうことが2000年代に入って激増して、「これからどうなるんだ」みたいなことは考えましたよ、やっぱり。でも今は、両方できてよかったなと思ってる。

F.I.N. 編集部

最近はまたフィルムで撮っているカメラマンさんも多い印象です。

大森さん

質感は素晴らしいからね。ただ僕はフィルム写真がいいよねとは、あえて言わなくていいかなと思っているんですよ。ある時期まではフィルムがいいなとは思っていたんだけどね。今のものを撮るなら今のカメラがいいんじゃないかなって。あくまでも自分にとって、だけど。

でもそう思うようになったのは、やっぱりスマホの登場が決定的だったかなぁ。めっちゃ写るなっていう(笑)。その時に、自分がフィルムでやることってもうないなって感じもしたのかも。2010年代から日々の写真をスマホで撮り続けているんですけど、そろそろまとめなきゃなと思っているところです。

『#soundsandthings』(大森克己)より。他の写真はInstagramの「#soundsandthings」から見ることができる。

佐藤さん

これは祖父江さんが言っていたことなんですけど、昔の印刷業界では写植(*2)を専門にしている方がいらっしゃって、写植屋さんになれたら食いっぱぐれないっていわれた時代があったんですって。でもDTP(*3)が出てきて、最初こそ「こんな安っぽいもの」と言われたそうですが、写植にこだわってやっていた人はみんないなくなってしまったと。その話を聞いてから、新しいものが出た時に、なるべくアレルギーを持たずにトライしたいなというのは常々思っています。

*2 「写真植字(写真植字機を用いた文字組版)」の略で、かつて印刷業界で広く使われていた。

*3 パソコンを使って印刷物のレイアウトやデザインを行い、印刷用のデータを作成すること。

「出版不況と嘆くだけでは議論が進まない」(佐藤)

F.I.N. 編集部

出版不況といわれて久しいですが、現代における本の価値についてどのようにお考えですか?

佐藤さん

そもそもどこを起点に出版不況というかですよね。発行数をみると日本は世界的に類をみないくらい本が出版されています。コミックは電子が好調で、それでバランスを取っているようにも思います。たしかに、部数は如実に減っているとは思うのですが、皆さん試行錯誤をしてカタチを変えながら良い本を作ろうという気概を感じます。現状を嘆く前にもっとアイデアを出してイノベーションを起こしていけばいいのにとも思います。

大森さん

収益とか利益を出すことは、めちゃめちゃ大事だし、それがないと社会は回っていかないのは確か。だけど、収益そのものが快楽にはならないような気がする。だからバランスが難しいよね。

佐藤さん

こういう追い込まれた局面だからこそ面白いことをやる人っていて。例えば、出版社に持ち込んでも本にならないからと私の元に持ち込んできた方がいらっしゃったり、取次を通さないと本が流通しないという常識を打ち破ろうとする人がいらっしゃったり。お金がないとか売れないとかっていってしまうと議論が狭まると思っていて。出版業界にもまだ工夫の余地は残っているんじゃないかなと思います。

大森さん

周りに反骨精神があって面白い人が集まってくるのは、佐藤さんが持つ「場所の力」というのもあると思います。どの分野でも楽しそうにやっている人のもとには人が集まってきますよね。

佐藤さん

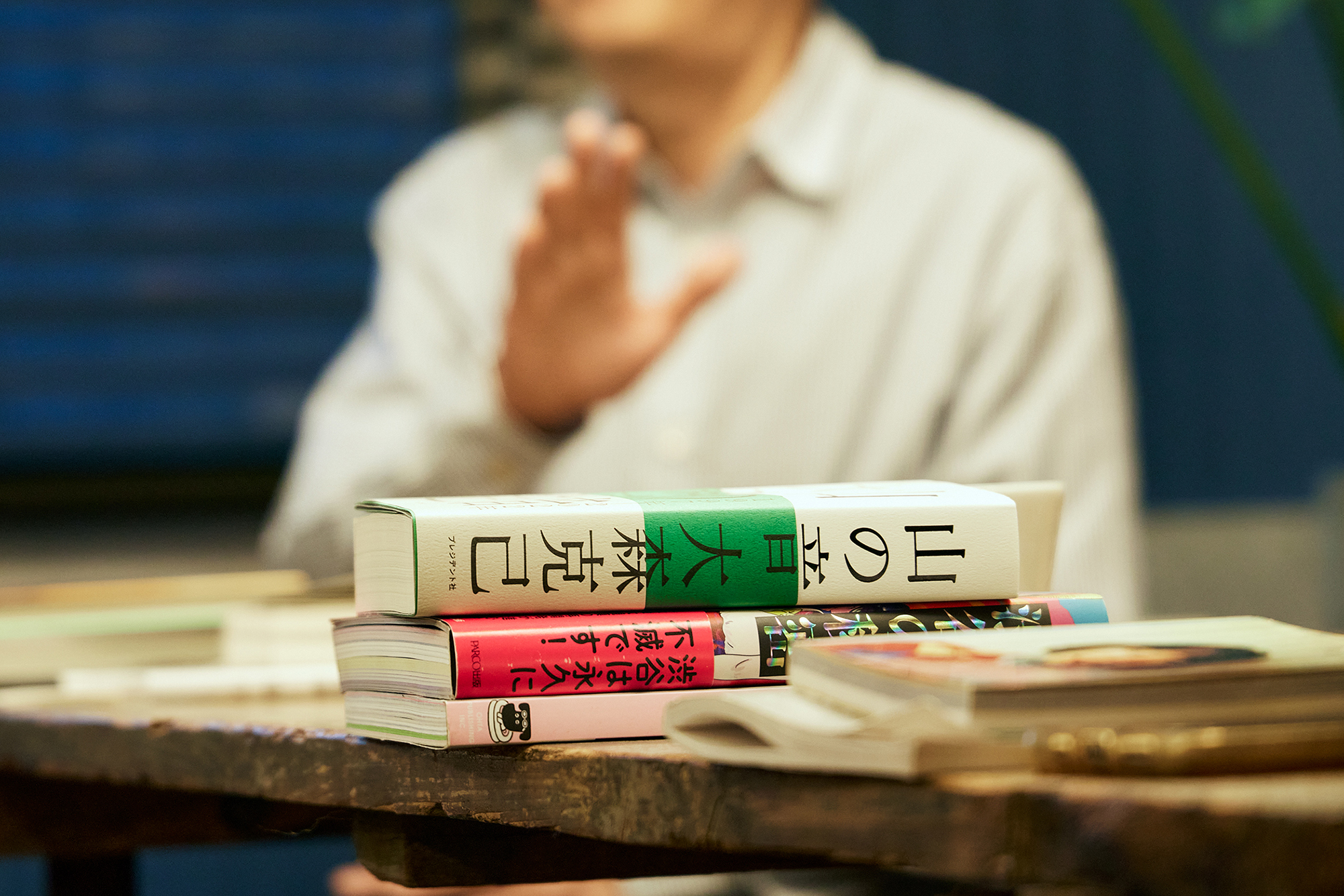

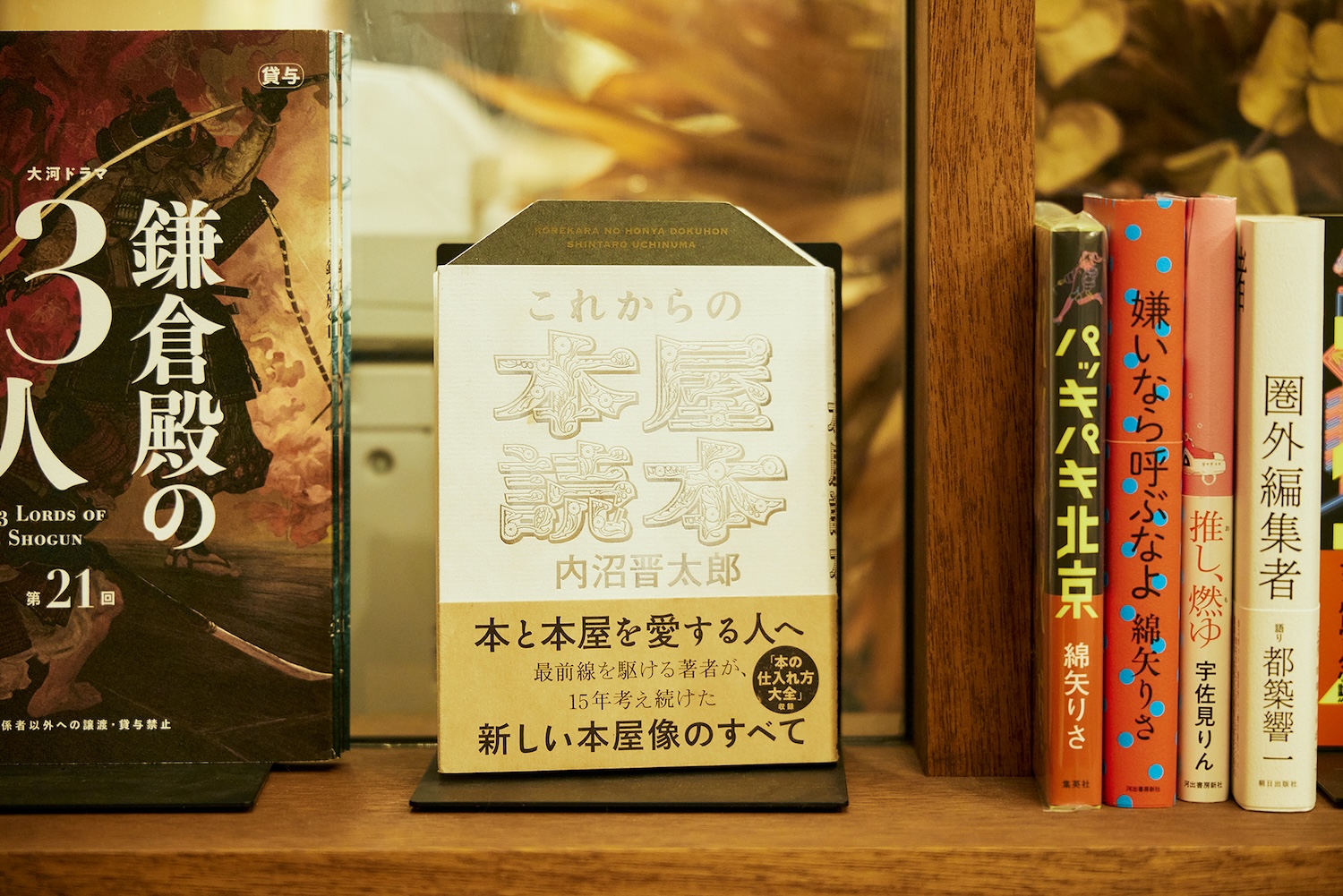

やるなら真っ向勝負でやりたいというのはあるかもしれません。内沼晋太郎さんの著書『これからの本屋読本』は、上部の角をカットしたいといったら、リスクが高すぎるという理由で営業部の方にNGを出されたんです。何日か経って、「俺ならできるよ」と手を挙げてくれたのが、製本会社にいらした89歳のおじいさんで。一冊一冊カットしてくれたんですよ!

大森さん

マジで! すごいですね(笑)。

佐藤さん

大森さんたちがフィルムで撮影されていた時のようなバグが今は起こらないので、ダメ元でご提案してみて、編集者や現場の方が楽しんでくれるかどうか様子をうかがってみたりします。

大森さん

頼まれるということは、誰かがいいと思ってくれているわけだからね。まずはそれを信じてやってみる。与えられた範囲で自由にできると考えてもいいのかもしれないですね。撮影も、現場を俯瞰することより、夢中になっていることが大事だし。

佐藤さん

祖父江さんや大森さんのように、面白い仕事をしている方とご一緒すると風通しの良さを感じるんです。そもそも筋力があるからだと思いますが、いつ何時きても大丈夫みたいな。私もその姿勢を大事にしています。

大森さん

だから佐藤さんのもとにも面白い人が集まるのでしょう。あ、もう時間だって? 最近ハマっている物理のYouTubeの話もしたいなと思っていたのですが、続きはまたどこかで。

佐藤さん

その話も気になります! ぜひぜひまたお話しできること楽しみにしてます。

【編集後記】

今回、おふたりのお話から、デジタル化の進展によるつくり方や届け方といった本を取り巻く環境の変化を知ることができました。一方で、本ができるまでには多くの試行錯誤があり、つくり手のこだわりや思いが積み重なっていく。その過程は、昔も今も変わらないのだと感じました。

また、何より本は単なるモノではなく、人と人の関係性の中で作られていくものなのだと改めて思いました。つくり手がどんな想いを込めたのか、どんな過程を経てその形になったのか。そうした背景を知ることで、本の見え方が少し変わる気がしました。何気なく手に取った本も、誰かのこだわりの積み重ねでできている。そんなことを考えると、本を開く時間が今までより少し特別に感じられそうです。

(未来定番研究所 榎)

第1回|

第2回|

第3回|

あの頃から、未来を見つめる。

第3回| 「変化したのは何?」大森克己さん×佐藤亜沙美さん。

閲覧中の記事

第3回| 「変化したのは何?」大森克己さん×佐藤亜沙美さん。