古くから日常的に親しんできた、和歌や短歌、俳句といった詩歌。とくに近年は、日本文学における詩歌を「よむ(読む・詠む)」ことが再燃しています。どうして人は詩歌をよみたいと思うのでしょうか。そして今、詩歌が求められている理由とは? F.I.N.では、詩歌を「詠む」「読む」の両側面から紐解き、その魅力や新たな可能性を探求します。

今回は、日本の伝統的な詩の1つ「俳句」に着目。ひと昔前より格段に人気が広がっている一方で、五・七・五の17音に季語を入れてよむという原則があることに、ハードルの高さを感じてしまう人も少なくありません。時代とともに季節や言葉のあり方も変わる現代において、俳句はどんな役割を担い、どんな可能性を秘めているのでしょうか。そして、表現方法がいくつもある中で、俳句ならではの魅力とは? 高校時代より俳句に親しみ、「俳句の芥川賞」といわれる角川俳句賞を史上最年少で受賞した俳人の岩田奎さんに伺います。

(文:船橋麻貴/写真:大崎あゆみ)

岩田奎さん(いわた・けい)

俳人。1999年、京都市生まれ。俳句同人誌「群青」所属。2015年に開成高校俳句部にて作句を開始。2018年に第10回石田波郷新人賞、2019年に第6回俳人協会新鋭評論賞、2020年に第66回角川俳句賞を受賞する。2022年に刊行した句集『膚(はだえ)』(ふらんす堂)にて、第14回田中裕明賞、第47回俳人協会新人賞を受賞。

意味性や自己表現にそんなに価値はない。

俳句が持つ「意外性」

F.I.N.編集部

岩田さんは俳句のコンクール「俳句甲子園」の常連校・開成高校俳句部で作句をスタートされますが、なぜ俳句に興味を持ったのですか?

岩田さん

元々言葉が好きだったというのもありますが、俳句で戦えることに意外性を感じたんです。開成高校に入る前は、公立の中学校のサッカー部に所属していたんですけど、言葉で戦えるなんて思いもしなかった。俳句のイメージは、おとなしいものだったので。それに「俳句甲子園」では句を出すだけじゃなくて、ディベートも行われる。当時MCバトルが流行りはじめていたこともあって、俳句で戦う世界があるなんて面白いし新鮮だなぁと思ったんです。

F.I.N.編集部

実際に俳句に触れてみてどうでしたか?

岩田さん

まず俳句には型があって、それを掴むまでにそれなりの時間や知識、カロリーがいるんだなと感じました。だけど、そこはヒップホップのビートやライム、フローと一緒で、ある程度型にはまった方が気持ちいいし、乗りこなせたら面白い。それもまた意外なところでした。

そして、意味のあることを詠もうとすると失敗する確率が高い。あれこれ欲張らずに、見たものをパッと仕留める方がいいというのも意外でしたね。とくに当時は思春期で、自分の内面を表現したいという気持ちも少なからずあったので。俳句において、意味性や自分の内面みたいなものにそんなに価値がないことを知ったのは、ちょっとカルチャーショックだったかもしれません。

F.I.N.編集部

俳句では自己表現はあまりしないものですか?

岩田さん

例えばほとんどの短歌は「私」があるものだと思いますが、俳句では「私」を捨てる場合が多いですね。

F.I.N.編集部

俳句部に入部してすぐ、そういう風に俳句への理解を深めたり、作句のコツを掴んだりできたのですか?

岩田さん

「俳句甲子園」に出場していた時は相手チームに勝たなければいけなかったので、そこまで自分を客観視できていなかったですね。俳句を広く捉えられるようになったのは、大学生や社会人になってから。いろいろな句会(*)や集まりに顔を出すうちに、人間はさまざまな世界に生きているし、一句だけを取り出して俳句を定義することは難しい。そんなことに気づきました。

*作った俳句を発表し、評価・批評し合う会のこと。

F.I.N.編集部

岩田さんは学生時代から、俳句がこの先の自分の核になると思っていたのでしょうか?

岩田さん

そんなに思ってなかったです。高校と大学では俳句と同時に、演劇もやっていましたから。それでも俳句を続けているのは自分に割と向いているから。あと、逆張りもありますね。今どき俳句をやるのは、自分のキャラクターになるかなと。打算じゃないですけど、そういう気持ちは多少あります。

現実は複雑で面白い。

だから俳句で詠む

F.I.N.編集部

岩田さんが俳句を始めてから10年ほど経ちましたが、ずっと続けられるのはなぜですか?

岩田さん

五・七・五の17音と短いから飽きないんですよね。例えば小説を書くのとは違って、俳句は自分が何か作りたいと思った時にすぐに作れる。今、倍速視聴やショート動画などが流行っていますけど、僕にとって俳句を作るのはそれと一緒です。

F.I.N.編集部

短いコンテンツというと、日本文学には短歌や川柳などもありますよね。

岩田さん

なんていうか、人の感情にばかりそんなに関心を持っていられないと思うんですよ。短歌や川柳がそうだというわけではありませんが、今の世の中、人の感情を表現するコンテンツがあふれているじゃないですか。SNSとか小説とか。それを好きなのは素敵だと思いますが、自分はそんなにいっぱいはいらない。そういうハイカロリーなものよりも、川辺に転がっている石ころとか、なんでもないものが好き。感情のこもったものだけに価値が宿るわけじゃないと思うんです。

F.I.N.編集部

感情がこもってないものに関心がある、と。

岩田さん

正岡子規が随筆集『病牀六尺』の中で現実の魅力についてつづっていて、それがすごく好きなんです。芸術には理想と写生があって、理想つまり想像は意外とパターン化しやすいけど、写生つまり現実はよっぽど複雑にできているから全然飽きないと。

F.I.N.編集部

岩田さんが現実に惹かれるのはなぜでしょうか?

岩田さん

例えば、写真家や映像作家の方々に共感することは多いです。その人たちがカメラを構えたくなる風景やモノには感情が乗っているわけじゃない。だけど、巡り合わせで自分と偶然同居している。そこに良さがあるというか、そういう現実の中にある偶然性みたいなものに心惹かれてしまうんです。

だから僕が詠む俳句は、生活に即したものというより、そこにある現実ですね。句会に出すためにお題に沿って作ることも多いですし、誰かに何かを届けたいわけではない。あるのは、俳句を作りたいという思いだけですね。

F.I.N.編集部

作句で大切にしていることはありますか?

岩田さん

小さくまとまらないことと、きれいにしすぎないことですかね。予定調和にならず、めちゃくちゃな要素を孕んでいる一句になるよう意識しています。

岩田さんはパソコンとスマホで作句をしているそう

俳句にルールなんてない。

ビートとセオリーがあるだけ

F.I.N.編集部

これまでのお話から俳句の魅力はよくわかりました。しかし、五・七・五の17音の定型に季語を入れなければいけないというルールがあるし、やはりハードルの高さを感じてしまいます……。

岩田さん

いや、そもそもルールなんてないんですよ。

F.I.N.編集部

えっ、 俳句にルールはないのですか?

岩田さん

はい。俳句の定型にはルールはなく、ビートがあるだけです。そのビートに乗ると気持ちいいんですよ。もっと言うと、音楽の基本にはコード進行があるじゃないですか。何音かを同時に鳴らした時にきれいに聞こえる組み合わせがあって、そうでないものを不協和音と言いますよね。聞き手に気持ちよく聞かせたいのなら、このコード進行を基本に構成した方がいい。俳句も同じ。基本的にはこの与えられたコード進行やビートに合わせて俳句を作った方が、詠み手も読み手も気持ちよく感じるんです。

あと季語にもルールなんかありません。あるのはセオリーです。俳句は短いので季語を設けることで、了解性を創出した方が便利であると。というのも季語には、読み手に伝わる感覚や風情が集約された「本意」が折りたたまれているんです。その折りたたまれた圧縮性の高い状態で俳句を届けたほうが、詠み手と読み手のどちらにとっても利便性がある。zipファイルで映像や画像をやり取りするのと一緒。季語や定型は拡張子の問題ともいえます。

F.I.N.編集部

気持ち良さや、了解性と利便性を高めるため、俳句には定型や季語があるのですね。

岩田さん

そうするとうまくいくから、なんとなくみんなやっているだけで、必ずそうしないといけないという法律はないんです。もしみなさんが俳句にハードルを感じているならば、「俳句にルールはない」と声高に言いたいですね。

F.I.N.編集部

なるほど。季語は8,000種あるといわれていますが、それでも利便性はいいものですか?

岩田さん

極めて便利です。むしろ俳句をやっていない方こそ、季語が載った「歳時記」を持っておいて損はないと思います。「歳時記」を見れば、季節について詳しくなれる。だから、ごはんがおいしくなるし、贈り物選びも上手になれるんじゃないでしょうか。初夏になったからたけのこが食べられるなぁとか、夏だからハンカチを渡そうとか。

それくらいのメリットがあるし、何よりも日々の起伏が大きくなりますね。今日牡丹の花が咲いたとか、夏草が生い茂り始めたとか、そういう小さな変化に気づける季語の体系は、ウェルビーイングなものだとも思います。

F.I.N.編集部

たしかに季語を知っておくと、外の世界を見る目が変わるような気がしますね。とくに最近はインターネットなどの影響もあって、外からの刺激に鈍感になっていると感じるので、なおさら大切になるかもと思いました。

岩田さん

そうですね。だからこそ季語のある俳句の必要性は、これからはもっと増していくんじゃないかと思っているんです。これまでのような情報や感情ではなくて、手応えのあるものや皮膚感覚がより大切になるのではないかと。

実はツッコミ待ち?

俳句が楽しくなる新たな視座

F.I.N.編集部

岩田さんのおかげで、俳句のハードルがぐんと下がりました。

岩田さん

俳句ってお笑いでいう「ボケ」なんですよ。世の中ではどちらかといえばツッコミだと思われることが多いんですけど、実はそうじゃないので。

F.I.N.編集部

どういうことですか(笑)?

岩田さん

俳句を読むと、すごくいいことや正しいことを言っているように感じるかもしれませんが、「何を言っているんですか?」とツッコミを入れたくなるものも、たくさんあるんですよ。例えば、阿部青鞋の代表的なこの句。

永遠はコンクリートを混ぜる音か

岩田さん

いやいや違いますよって。あとは高浜虚子のこの句なんかもそうですね。

地球一万余回転冬日にこにこ

岩田さん

何言ってんですか?とツッコミを入れたくなりますよね。そういう反応がまずは正しいと思うんです。

当然、作句意図はありますが、そのまま大真面目に読もうとしてしまうと、よくわからなかった俳句がさらにわからないものになってしまう。だったら、俳句=高尚なものという先入観をとっぱらった方が、俳句との距離を縮めることができる気がします。みなさんからよく「私の教養がなくて申し訳ない」と言われるんですが、そんなことは決してありません。

F.I.N.編集部

ちなみに岩田さんの俳句で、そうやってツッコミを入れて読んでいいものはありますか?

岩田さん

ありますよ。例えばこの2句。

落椿の気持で踏めよ踏むからは

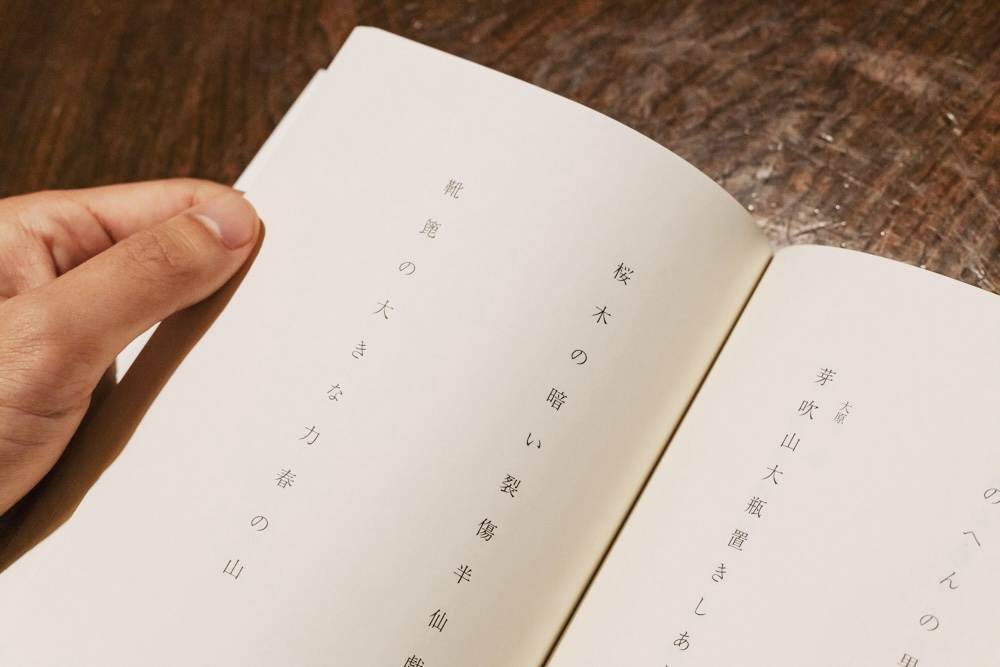

靴篦の大きな力春の山

岩田さん

1つ目の句は、地面に落ちた椿をなんで椿自身の気持ちになって踏まないといけないんですか?って思っていいんです。そして2つ目の句は、大きな力と言っている靴べらは本来小さいものですし、そこになぜ春の山があるのかも説明されない。だから、原始的なツッコミ方としては、「なんでやねん!」でいいと思います。

岩田さんが教えてくれた2つの句は、句集『膚(はだえ)』(ふらんす堂)に掲載されている

F.I.N.編集部

とても新しい俳句の読み方を知れて楽しいです。では最後に聞かせてください。これから先、俳句はどうなると思いますか?

岩田さん

爆発的に普及すると思います(笑)。というのは、今のような消費社会にみんな飽きはじめていて、生産をしたくなってきているんじゃないかと。

あと、ちょっと変なこと言いたい欲ってあると思うんですよね。現代社会では正しさばかりを求められるので、それこそボケたくなるというか。自分の俳句が読まれることはSNSの「いいね」とは少し違いますが、やっぱり似ている良さもありますね。

長いコンテンツが見られなくなっている今、生産性があって短くて謎の多い俳句は、今の社会やそこに生きる人たちとの相性がいい。だから、これから俳句はどんどん広がっていくと思います。

【編集後記】

幼少のころ、学校の授業や宿題などで詩歌に触れる機会は多かったのですが、季語を入れながら限られた音数で表現する俳句には難しさを感じてしまい、以降、ずっと苦手意識を抱いたまま過ごしてきました。そのため、岩田さんの口から「ビート」や「ボケ」といったワードが飛び出してきたときには、自分が思い描く俳句へのイメージとのギャップから驚きを隠せませんでしたが、長年感じていた俳句との距離は一気に縮まったように思います。

また、先日縁あって人生で初めての句会に参加させていただきました。選句からの参加でしたが、写真を見せ合うように、俳句を通してお互いが見えている景色を共有する。そのコミュニケーションがとても新鮮で、「詠む」だけでなく、「読む」だけでも、季節を感じられたり、何気ないシーンにユーモアが加わったりと、日常の見え方が変化していくように感じました。俳句を「よむ」ことは、自分自身を新しい景色との出会いに導き、日々の暮らしをより鮮やかにしてくれるのかもしれません。

(未来定番研究所 岡田)