古くから日常的に親しんできた、和歌や短歌、俳句といった詩歌。とくに近年は、日本文学における詩歌を「よむ(読む・詠む)」ことが再燃しています。どうして人は詩歌をよみたいと思うのでしょうか。そして今、詩歌が求められているのはなぜなのでしょうか。F.I.N.では、詩歌を「詠む」「読む」の両側面から紐解き、新たな可能性や詩歌を「よむ」魅力を探求します。

今回話を伺うのは、現代詩人を代表するひとり、最果タヒさんです。詩集に留まらず、詩のインスタレーション「最果タヒ展」やホテルの室内に詩を散りばめた「詩のホテル」など、さまざまな表現手法で詩の可能性を探ってきました。今年は「詩のプラネタリウム」に挑戦されたということで、昨今の詩の広がり、これからの詩の可能性について話を聞きました。

(文:大芦実穂)

最果タヒさん(さいはて・たひ)

1986年生まれ。詩人。2006年、現代詩手帖賞受賞。07年、第一詩集『グッドモーニング』を刊行。同作で中原中也賞を受賞。14年『死んでしまう系のぼくらに』で現代詩花椿賞を受賞。16年『夜空はいつでも最高密度の青色だ』を刊行し、翌年、映画化。ほか、エッセイ『きみの言い訳は最高の芸術』、『千年後の百人一首』など著書多数。

X:@tt_ss

理想の仕事は、言葉の不自由さを解放すること

F.I.N.編集部

これまでに11冊の詩集を発表されていますが、どんな時に詩を書こうと思いますか?

最果さん

パスタを茹でている時や駅で電車を待っている時に、スマホのメモ帳アプリで書いています。詩を書こうとすると書けなくなってしまうので、気まぐれで書き始めて、そこから出てきた言葉を次々に拾っていく感じです。

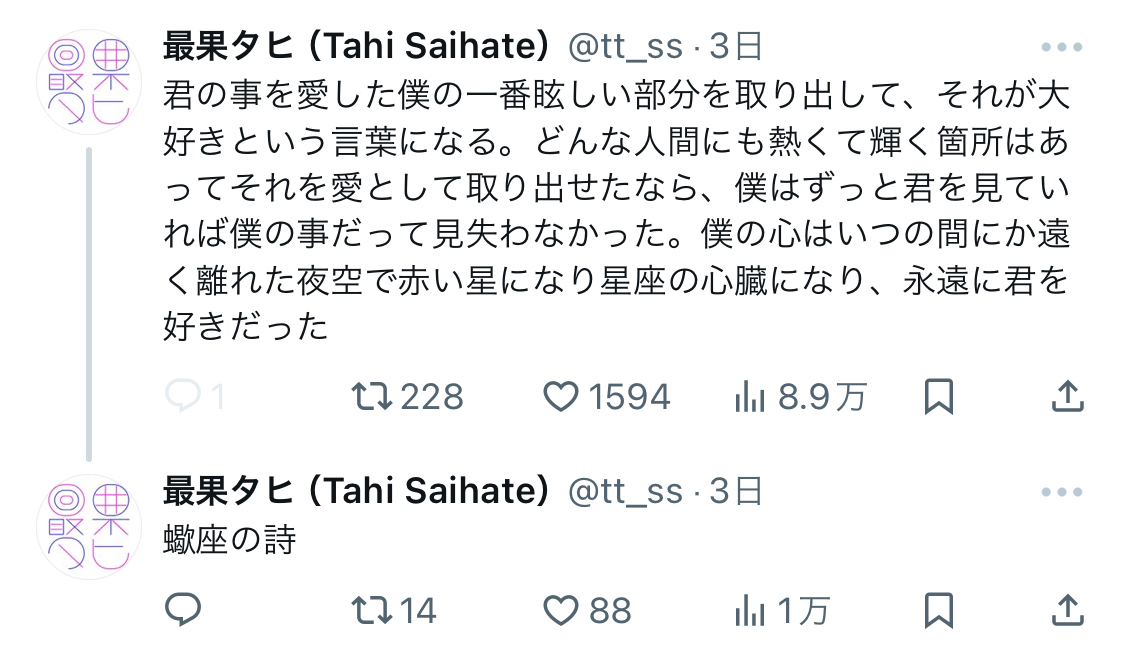

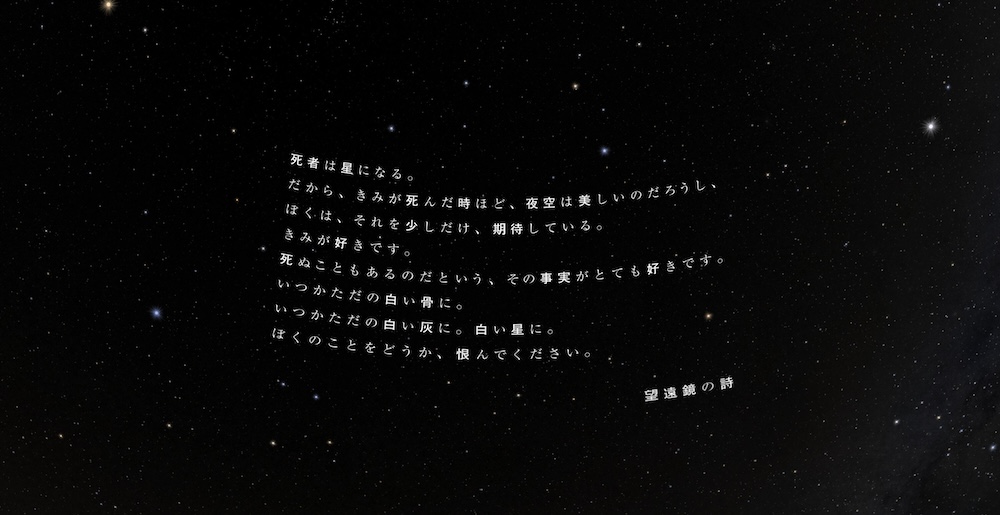

最近はX(旧Twitter)の投稿欄を開いて、そのまま直に書くことを大事にしています。つぶやきの延長線上みたいに書き始めると、言葉が詩であることを演じなくなるので。書き終わったらもうそこで終わりで、特にいじったりはしません。

最果さんがXに投稿している詩の一部。他の投稿と混ざって、ほぼ毎日のように300文字前後の詩とタイトルが公開されている。

F.I.N.編集部

最果さんにとって詩とはどのようなものですか?

最果さん

人と喋るのが苦手だった10代の頃に、ネットでブログのようなものを書き始めたんです。相手が言ってほしい言葉を予想して話す、みたいな会話が苦手で、当時とても言葉に対して苦手意識があったのですが、ネットを見るとそうではなくもっとマイペースに言葉を書いて、好きなことについて語る大人たちが多くて。私もそんなふうに自由に言葉を書きたいって思って、ブログを始めました。思いつくままに書くことをずっと大切にしていたのですが、ある時、私の投稿を見た人から「なんだか詩みたいだね」と言われて、そこから詩として言葉を書くようになりました。詩を書こうと思って書き始めたというより、言葉に対して抱いていた不自由さとか堅さをほどいていくことに夢中になっていたらここに辿り着いていた、という感じです。

言葉って、誤解なく伝えるとか、正確に書き残すとか、そういう場面で使われることも多いから、どうしても道具っぽい印象を持ってしまいます。でも言葉ってそこまでたくさんあるわけでもなくて、自分の気持ちそのものを100%で伝えるには言葉って数が少なすぎるし、便利なものでもないのかなって思うんです。でも、そうやって意味を正確に伝えるには足りない言葉だからこそ、自分の気持ちをなんとか伝えようと言葉に必死で手を伸ばすときに、その「伝えたい」という意思だけは伝わってきたりする。言葉の数の少なさに諦めを感じて、それに合わせて自分の気持ちを四捨五入して、デフォルメしていくとどんどん言葉が苦しくなるけど、そうやって諦めてしまった言葉ではなくて、諦めなかった言葉に触れたとき、人は言葉にものすごく可能性を感じたりするのかなぁって。詩は、書き手というよりは読み手にそうした一瞬の言葉のきらめきを見せられるものだって私は思っています。読み手の中にある言葉を解放していけるもの。詩を読んで、これが何を言おうとしているのか正確にはわからないけど、でも何か心が動いた、みたいなとき、言葉の向こう側にあるものにまで触れられた気がするんじゃないかなぁって。そしてその体験は確かに言葉が作っているんです。私はそれを理想にしています。

F.I.N.編集部

たしかに言葉を道具として使っていました……。

最果さん

自分の書いた詩が、どこかの誰かが言葉を自由なものだと思う一瞬になれたなら、それが一番嬉しいです。詩でどんなふうに新しいことをしていくか、ジャンルとして切り開いていくか、ということより、そういう一瞬がひとつひとつ作れたらいいなぁって思っています。それが私にとって一番大切なことで、それをただまっすぐ目指す間だけ、詩を書いていくことができるのかなって。もちろん、面白そうなことは色々したいなと思いますけど。楽しいことは好きなので。

プラネタリウムで星と共に降る言葉たち

満天の星が輝く夜空に、朗読に合わせて詩の文字が浮かんでは消えていく、「詩のプラネタリウム」。詩は8篇中5篇が書き下ろし。

F.I.N.編集部

「言葉を自由にする」というお話通り、今年は本以外にも「プラネタリウム」を発表すると伺いました。「詩のプラネタリウム」はどのような経緯で生まれたのですか?

最果さん

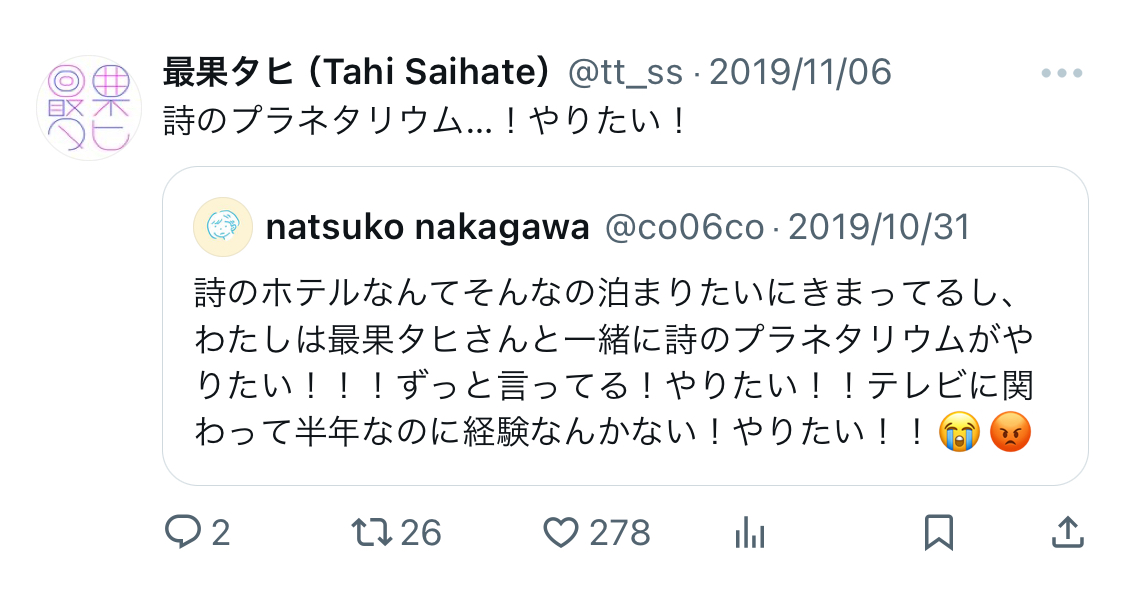

きっかけはX(旧Twitter)です。2019年に制作会社〈テレビマンユニオン〉の中川奈津子さんのつぶやきをたまたま見つけて。

最果さん

詩が本や詩集の中だけじゃなく、日常生活でふいに目に入ったらいいなと常々思っていて、それまでも道に詩を大きく書いたり、詩があちこちにあるホテルをつくらせてもらったり、街に詩がある形をいろいろ試みたりしてきました。このつぶやきを見た時に、プラネタリウムもすごく面白いなぁと思って。「やりたい!」と返答したのが始まりです。

〈テレビマンユニオン〉の中川奈津子さんに、つぶやきの理由を聞いてみました。

「最果さんの詩には星とか宇宙のモチーフがよく登場する印象があり、ある日プラネタリウムを観ている時に、ここで詩が星と一緒に瞬いたり、流れ星のように流れていったり、そういうかたちで最果さんの詩が読めたら面白いなと思いました。

それに半球のドームの中で映像を観ていると、没入感があって、自分も浮かび上がるような感じがしたり、身体的な感じがしました。最果さんの詩を読んでいる時も、頭ではないどこかで読むような感覚があったので、ドームの映像と最果さんの詩は親和性が高いのではないかと思ったのがきっかけです」(中川さん)

F.I.N.編集部

プラネタリウムをやるとしたら、どんな内容にするかイメージなどありましたか?

最果さん

プラネタリウムの中に詩があるのが素敵だな、と思ったので、プラネタリウムらしい「春夏秋冬の星座の紹介」の中に詩が現れるという形にしたいなと思いました。プラネタリウムを観ている感覚にゆっくり詩が溶け込んでくる空間にしたいなと思っていました。

まずは私が始まりから終わりまで丸ごとナレーションと詩の原稿を書き、詩はデザイナーの佐々木俊さんと映像作家の大橋史さんがアニメーションにしてくださいました。朗読は青柳いづみさんにお願いし、音楽はNETWORKSさんです。

F.I.N.編集部

実際に「詩のプラネタリウム」を拝見しましたが、星座の中に心地よく詩が降りてきて、言葉の海に漂っているような感覚になりました。プラネタリウムを制作したことで得た気づきなどあったら教えてください。

最果さん

プラネタリウムだから気づいた、というよりは、いつも詩を書くときに思っていることなのですが……。言葉を緊張させないで、できるだけ自然に生まれてくるままにしたいなと思っています。詩は、どういう意図で書かれたのだろうとか、どんな意味なんだろうとか考えるより早く、「なんだか好きだな」って思う瞬間がとても大事なように私は思っています。例えば音楽を聴いた時に、ここのテンポがいいからこの曲ってかっこいいというより、なんとなく好きだなって感じませんか? そういうふうに言葉も触れることができて、そして詩は特にそういうジャンルなのかなって思うんです。プラネタリウムだからこんなふうにしようとか、そういうふうにあまり自分を縛らないで、そして見る人にこう思ってもらいたいとか、そんなふうに受け手の解釈も縛ろうとしないで、言葉に任せて書いていくことは大切なことだなぁって思っています。それは今回だけでなく、詩を書くとき、いつも気にしていることですが。

街に詩があるようなそんなあり方を大切にしているのも、これはどんなふうに読んだらいいんだろうって読み手が考えるより先に言葉が目に飛び込んでそのまま考えるより先に読んでしまった……みたいな、そんな機会を作れるんじゃないかって思ったからでした。

2020年に制作された「詩のホテル」なども、日常に詩が散りばめられ、不意打ちで言葉に出会うようになっている。

F.I.N.編集部

日常の続きにある「詩のプラネタリウム」、どんな時に観てほしいですか?

最果さん

ふと思いついたときとか、暇だなぁって思ったときとか。いつでもうれしいです!告知を見て、楽しみにして来てくださったらとてもありがたいですし、例えば科学館にポスターが貼ってあって、私のことは知らないけれど、時間もあるし観てみようか、というのもすごくうれしいです。プラネタリウムを観に行ったのに、途中から不思議な詩のナレーションが始まったとか。そこで言葉に出会うのはとても面白いんじゃないかなぁって。

科学の世界では、物事をわかりやすく伝える必要があるので、言葉が端正になりがちです。もちろん整った言葉は大事なのですが、そこから不意に道が外れて、別の種類の言葉が始まる。その瞬間に目の前では満点の星空が広がっているのって、すごくロマンチックだなと思っています。

窮屈になった言葉を緩和する詩の存在

F.I.N.編集部

最果さんがやられているような、言葉を自由にする詩の活動が、今後定番化していくと、「5年先」はどんな未来になると思いますか?

最果さん

普段から言葉を紡ぐ場として、SNSを使っている人は多いと思います。ただSNSでは、伝わりやすいようにとか、共感を得やすいようにとか、自分を言葉の方に合わせていかなくてはいけない、みたいな焦りが最近はすごく強まっているような感じがします。SNSが世に出てきたばかりの頃は、もっと人々がマイペースにつぶやいたり、自分だけの世界で自由に楽しんだりしていましたが、今はもう現実の延長になっていて、発言に対する緊張感があって、どんどん言葉が凝り固まっていっているなぁって。

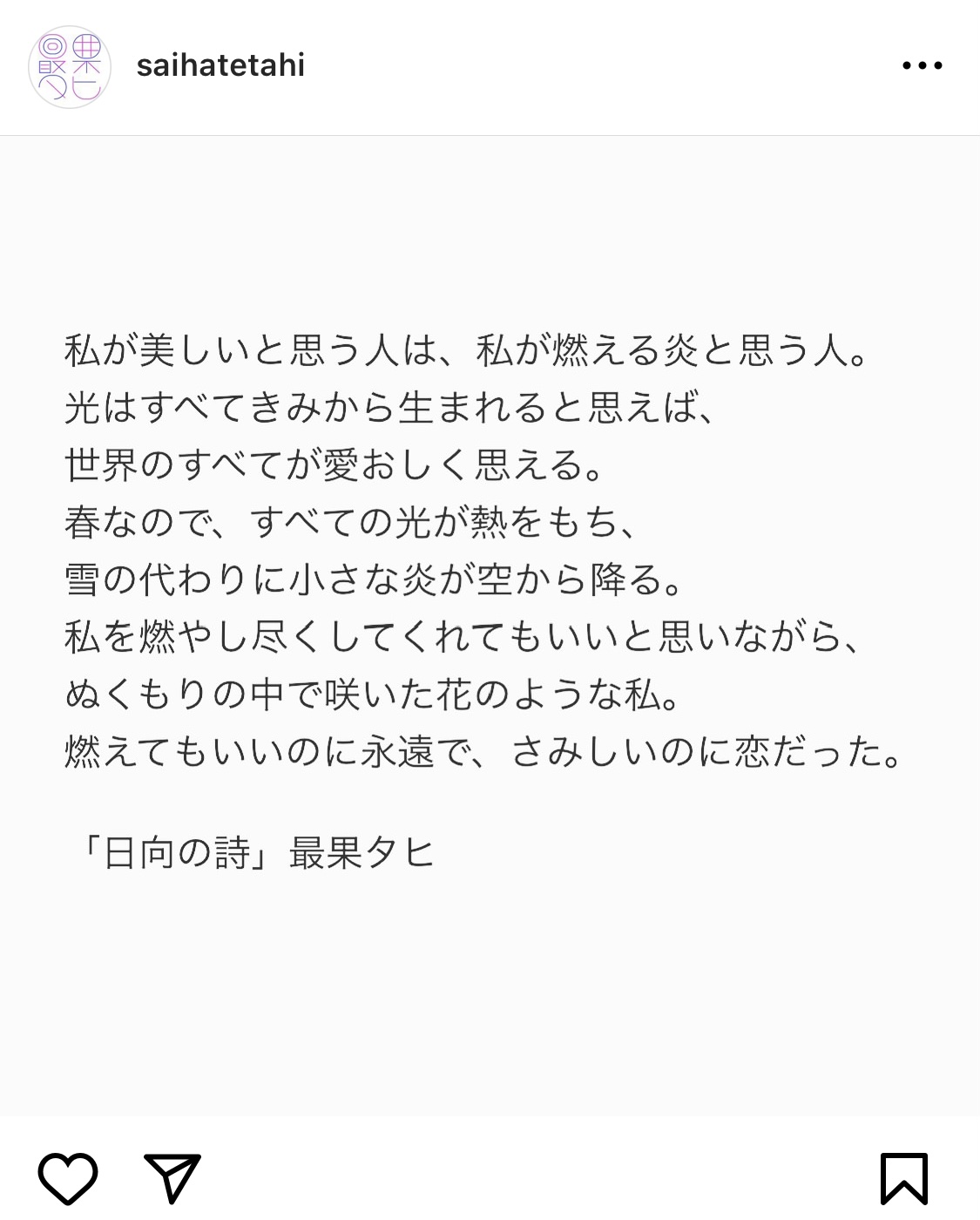

詩の世界はその逆だと思っています。はっきりと正確に何かを伝えることはできないけど、でも読み手の、言葉ではどうしても伝えることが難しい、本当に淡くてもやもやしたものにまで詩は届くことができる気がしています。体温とか心臓の音とかそういうものさえ混ざったような言葉って存在し得ると私は思っていて、そういう言葉にSNSで出会ってもらえたらなんだかすごく肌触りが違う言葉として見えるのではないかなぁって思って投稿を続けています。

伝わる言葉だけが言葉ではないので、言葉の息をする場所として詩があるといいなと思っています。どんどん窮屈になっているSNSの世界が、詩があることでふと緩まったら素敵だなぁと私は思うから、今も書いているし、続けられたらいいなと思っています。

Instagramにも詩を投稿中。不意に飛び込んでくる瑞々しい言葉たちが、忙しい私たちの暮らしに、色を与えてくれる。

「詩のプラネタリウム」

星座や宇宙にまつわる詩を多く生み出してきた最果タヒの言葉が、本を飛び出しプラネタリウムに灯ります。書き下ろしを含む8篇の詩が紡ぐ「春夏秋冬と、遥か未来の星空」。古代ギリシアの人々が夜空に見出した 3000 年前の物語が、まだ誰も知らない未来の宇宙が、詩となって視界いっぱいに広がります。

詩:最果タヒ

デザイン:佐々木俊

モーション:大橋史

朗読:青柳いづみ

音楽:NETWORKS

銀河CG:ミハシ

制作:中川奈津子、太田垣百合子、菅原康洋、熊谷新子

企画・制作:テレビマンユニオン

制作協力:GOTO image works

配給:五藤光学研究所

©Tahi Saihate / TV MAN UNION / GOTO image works

【編集後記】

お話を伺いながら、歳をとるにつれ知らず知らず「詩」に身構えていたのはなんでだ?と、小学生の頃の詩の授業のことや覚えるほど読んでいた『小さな目』という詩集のことを思い出しました。

絵画に抽象画があるように、言葉にも抽象があるという概念に、いつの間にか片方からしか言葉を見ていなかった!と、驚きと同時に喜びを感じました。

「詩のプラネタリウム」が作られたプロセスも興味深く、紹介動画で拝見した空に散らばった文字の破片が集まり詩になっていくさまはとても繊細で美しく、感動的でした。

最果さんが自由に、呼吸するように文字と言葉を集めてごくごく自然に詩を書かれている日々に触れて、我が家では家事などのちょっとした待ち時間用に本や漫画をすぐ手に取れるところに置いてあるのですが、そこに詩集も置いて、身構えず、ふだんのおつきあいをしてみたいと思います。

(未来定番研究所 内野)