古くから日常的に親しんできた、和歌や短歌、俳句といった詩歌。とくに近年は、日本文学における詩歌を「よむ(読む・詠む)」ことが再燃しています。どうして人は詩歌をよみたいと思うのでしょうか。そして今、詩歌が求められている理由とは? F.I.N.では、詩歌を「詠む」「読む」の両側面から紐解き、その魅力や新たな可能性を探求します。

今回注目するのは、和歌の一種でもある短歌。1000年以上も前から親しまれてきましたが、ここ数年は歌集の出版やイベントの開催などが相次ぎ、とくに若い世代を中心に人気が広がっています。その魅力を探るため、短歌0年生の編集部員たちが、歌人としても活躍する芸人の鈴木ジェロニモさんに弟子入り志願! というと少し大げさですが、ジェロニモさんから短歌の詠み方を教わり、「どうして人は、詩歌を『よむ』のか」に対する答えを実践的に探っていきます。

(文:船橋麻貴/写真:嶋崎征弘)

鈴木ジェロニモさん(すずき・ジェロニモ)

芸人、歌人。1994年、栃木県さくら市生まれ。早稲田大学文学部卒業。〈プロダクション人力舎〉に所属。お笑いコンビ「コガラシガーナ」を解散後、2022年よりピン芸人として活動。ボイスパーカッションとフリップネタを組み合わせた「空耳ボイパ」で注目を集める。2023年には「R-1グランプリ」準決勝に進出。同年、161首を収録したプチ歌集『晴れていたら絶景』を発表した。トークイベント「ジェロニモ短歌賞」を主宰し、たくさんの芸人たちを短歌デビューへと導いている。

「短歌を詠む」導入編:

短歌は顔が見えないから、表現の深みが増す

短歌0年生の編集部員たちがジェロニモさんの手ほどきを受けながら、「短歌を詠む」にチャレンジするこの企画。まずはジェロニモさんへのインタビューから、短歌への一歩を踏み出します。

F.I.N.編集部

ジェロニモさんは芸人として活動されていますが、なぜ短歌を詠み始めたのですか?

ジェロニモさん

短歌を作り始めたのは、芸人になってから2年目の夏の2019年8月。それまではネタ作りで思いついたことはすべて使っていこうと考えていたんですけど、お笑いには自分の表現に適した言葉の選び方やキャラクター作りが大切なんだと、この頃になってなんとなくわかってきたんですよね。

そういうアイデアの取捨選択をするうちに、自分のネタには向いていないけど、思いついたフレーズや設定が蓄積されていった感覚があって。ちょうどそのタイミングで、木下龍也さんと岡野大嗣さんの歌集『玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ』(ナナロク社)の出版イベントをやっていることを知ったんです。それで足を運んでみたら、おしゃれな空間の壁に短歌が貼られていたり、短冊みたいに天井から吊り下げられていたりして、これまでの短歌のイメージが覆されたというか。

F.I.N.編集部

そこでの短歌との出会いに衝撃が走ったわけですね。

ジェロニモさん

そうですね。それまでは教科書でしか見たことなかったし、情愛や人との関係性を詠むものが短歌だと思っていたんですよ。「君のことを愛している」みたいな。だけど、このイベントで出会った短歌は、すごく端的に面白い瞬間を切り取ったものがたくさんあった。1人暮らしの寂しさが浮かぶ短歌とか、皮肉をきかせた一首とか。それにドキッとしたし、コントや大喜利みたいなお笑いに近しい面白さを感じたんですよね。それで、生かしきれてないネタのストックがいっぱいあるし、自分も短歌を詠んでみようって。

F.I.N.編集部

実際に短歌を詠んでみて、いかがでしたか?

ジェロニモさん

最初は手当たり次第に短歌を作っていたんですが、歌集や句集などに触れていくうちにピースの又吉さんと作家のせきしろさんの自由な韻律で詠む「自由律俳句」の存在を知ったんです。これがあまりにも面白くて。情景を描写しているけど、そこに面白みや悲しみ、切なさが乗っかっているというか。これを短歌でもやってみたいと思うようになったんです。だから自分の作風は、「自由律俳句」が原型になっているかもしれません。

F.I.N.編集部

俳句は五・七・五の17音ですが、短歌は五・七・五・七・七の31音と少し長いですよね。短歌の方がジェロニモさんには合っていたのでしょうか?

ジェロニモさん

いろいろな人から聞いて知ったんですけど、短歌の上の句「五・七・五」で情景、下の句の「七・七」で感情を詠む構成となることが多い。だったら、五・七・五・七・七でまるっと「自由律俳句」的に短歌を詠んでみたいと思ったんです。新しいというほどでもないですが、その方が見慣れたものではない短歌が生まれるかもしれないって。

F.I.N.編集部

短歌は「詠む」と「読む」の2つのことができると思いますが、相互作用はあるものですか?

ジェロニモさん

あると思います。短歌を詠むというと、天から言葉が降りてくると思われる方もいらっしゃいますが、一概にそうとは言えない気がします。僕の場合、歌集を読むと短歌のリズムが入ってきて、自分の中にあった言葉が出てきやすくなるんですよね。だから締め切りが近いと、歌集をいっぱい読んだりします。歌集を読んでから短歌を詠むと日常ではたどり着けない、過去の自分の記憶に触れることができる気がするんですよね。自分にもこんな状況あったなぁとか、こんな風に思ったことあったなぁとか。そういう気づきに出会えるから、短歌が作りやすくなるような気がします。

F.I.N.編集部

日常の中で短歌がふと生まれることもあると思います。過去の記憶から生まれた短歌は、それとどのように違いますか?

ジェロニモさん

日常の中で生まれた短歌はその情景に忠実な一方で、過去の記憶から生まれる短歌は必ずしもそうではない。自分の記憶を脚色するから、おそらく何かが入り込んでいる。僕はそういう景色に出会いたいがため、歌集を読んでから短歌を詠んでいるのかもしれません。自分が記憶にどんな脚色をするのかに興味があるんですよね。

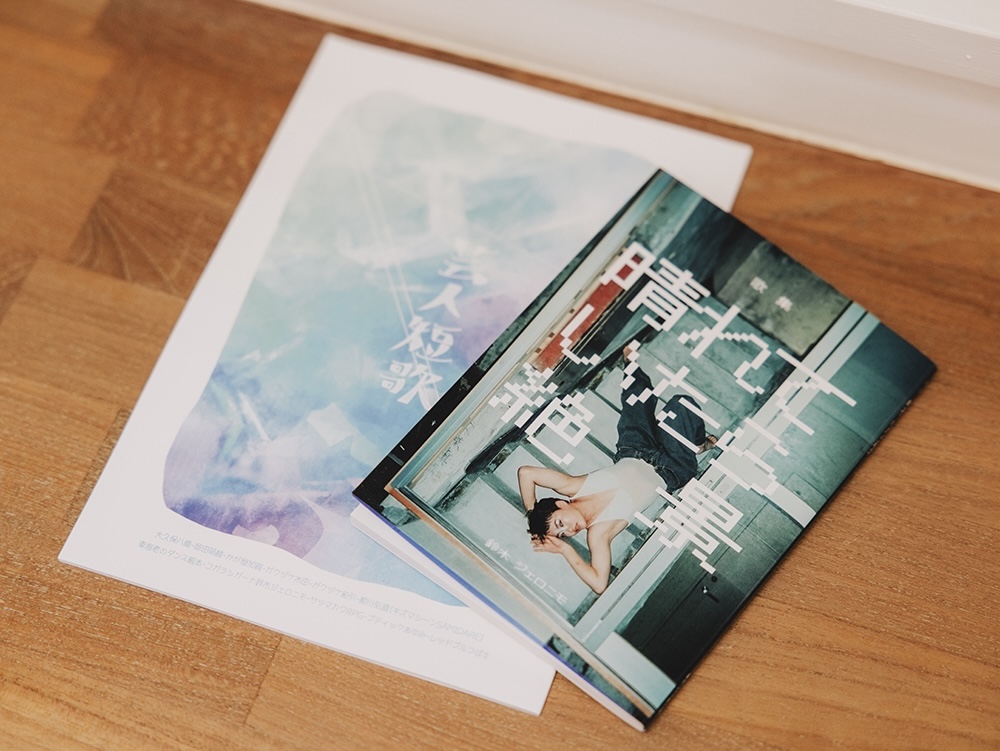

芸人が書き下ろした短歌が楽しめる『芸人短歌』、ジェロニモさんの歌集『晴れていたら絶景』

F.I.N.編集部

なるほど。近年はSNSとの相性の良さもあって短歌ブームと言われていますが、とくに芸人さんたちが多く詠み始めていますよね。これはなぜだと思いますか?

ジェロニモさん

又吉さんとせきしろさんの自由律俳句からわかるように、芸人と文学との相性がいいからだと思います。なぜ文学との相性がいいのかと言ったら、顔の見えない匿名性があるから。本来、芸人は芸事を披露する時はビジュアルを見せた状態で行いますけど、その姿から発せられる言葉やキャラクター性が自分の表現として適しているかどうかを考えなければなりません。その点、短歌は顔が見えないから表現の幅が広がりやすいし、芸としての深みも増す。僕もそうですが、そういう表現のあり方に、今の芸人たちは面白さを感じているのかもしれませんね。

F.I.N.編集部

現在、芸人さんたちも詠み始めている短歌ですが、5年先の未来ではどうのように広がっていると思いますか?

ジェロニモさん

今短歌はお笑い芸人のところまで来ていますが、放送作家や構成作家などお笑い周辺の人たちにまで及びそうな気がします。それから最近、一般の方々も大喜利を投稿できる「ネット大喜利」の流行を個人的に感じていて、そこで活躍している人たちが短歌を詠んだらどうなるんだろうと少し期待していて。そのくらい短歌は言葉を楽しむ人との相性がいい気がします。

「短歌を詠む」練習編:

ジェロニモさんの短歌で、上の句を詠んでみよう

短歌の魅力と可能性を教えてくださったジェロニモさん。ここからは先生となって、編集部員たちに短歌を指南してもらいます。

◼︎今回短歌にチャレンジする編集部員たち

(左から)F.I.N.編集部の山崎、中島、榎、渡邉

まずは練習編として、ジェロニモさんの短歌を一首お借りして、その上の句を詠んでいきます。お題を発表する前に、ジェロニモさんから短歌を詠む時の心構えを教えていただきました。

◼︎短歌を詠む心構え

①短歌には正解はない。だから自由に楽しむべし。

②脚色はOKだが、自分の感情に嘘をつかない。

そして今回のお題はこちら。

下の句:特技の欄にそう書いたから

「特技の欄にそう書いたから」の「五・七・五」の上の句を編集部員それぞれに考えてもらいます。シンキングタイムは8分。天井を見つめたり、指を折って字数を数えたりと、編集部員たちの頭の中に言葉がぐるぐると駆け巡ります。

自信なさそうな表情を浮かべる編集部員たちに、ジェロニモさんはこんな言葉を投げかけてくれます。

ジェロニモさん

実は今皆さんが挑戦してくれているのは、その場ですぐ短歌を詠む「即詠(そくえい)」というものなんです。歌人の方々もめっちゃ嫌がるくらいのものなので、気負わずに楽しんでいただけたらOKです。強いてアドバイスをお伝えするならば、言いたいことは1個に絞った方が作りやすいと思います。パワーワードばかりを入れなくても大丈夫ですよ。

ジェロニモさんのやさしい言葉にほっとしたのも束の間、いよいよ発表の時間です。短歌はそれぞれ名前を伏せた状態で提出し、ジェロニモさんから最もグッときた一首を発表していただきます。

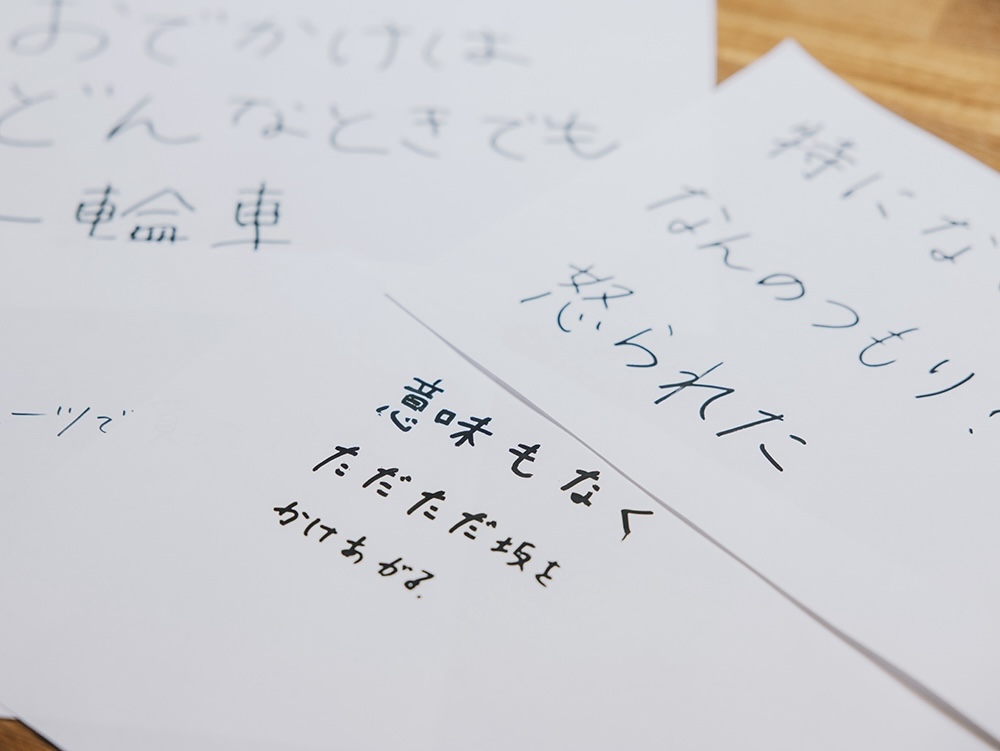

そして選ばれたのは、榎が詠んだこの一首。

意味もなくただただ坂をかけあがる 特技の欄にそう書いたから

ジェロニモさん

音数が合っているし、読みやすさもすごくいいですね。あとはやっぱり、「ただただ坂をかけあがる」という、なんとも途方もない感じが素晴らしい。「意味もなく」と言っているけれど、それは他者に向けて恥を隠すために言っていて、本人的にはおそらく意味がある。そういう表現が、「坂をかけあがる」という尊さを増している気がしました。榎さん、いかがですか?

榎

想定していたより一段上の読み方をしてくださっていて、とてもうれしいです。おっしゃる通り、特技だと一度言ってしまったから坂を駆け上がらざる得なくなった、という気持ちを詠んでみました。

ジェロニモさん

あとは余計な脚色がないのもいい。普通だったら「夕日」とか、そういう言葉を入れたりして、カッコつけたくなっちゃうので。それをせずに、五・七・五をたっぷり使って1つのことを素直に伝えているのが素敵だと思いました。

◼️他の編集部員たちが詠んだ短歌

おでかけはどんなときでも一輪車 特技の欄にそう書いたから

特にないってなんのつもり?と怒られた 特技の欄にそう書いたから

うどん粉を黒スーツで買って帰った 特技の欄にそう書いたから

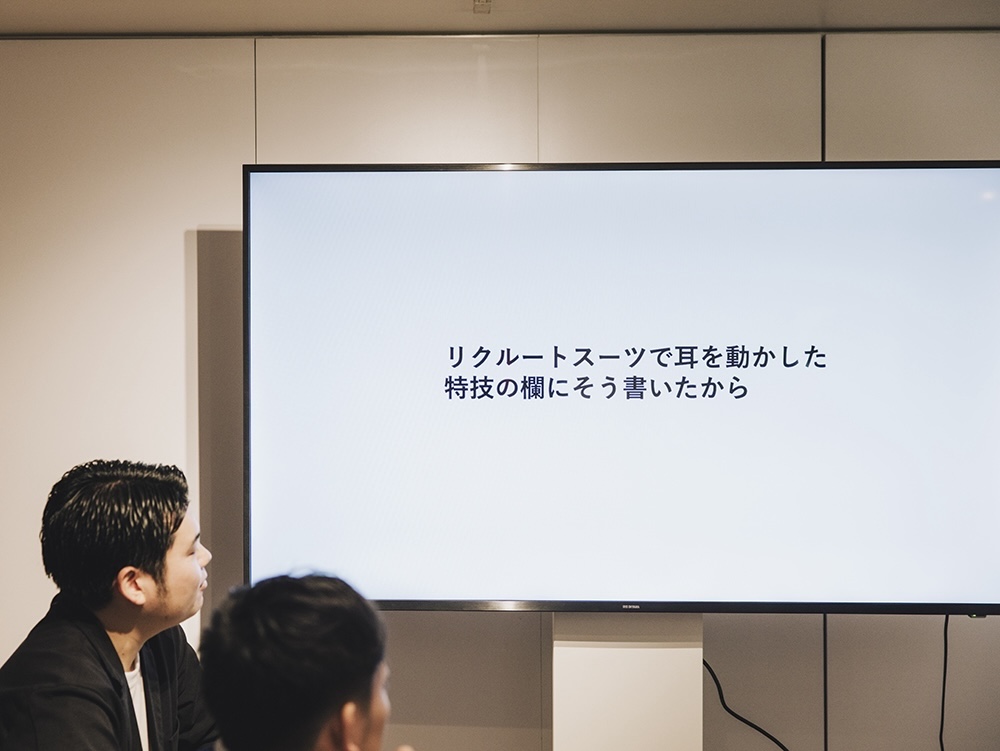

実際にジェロニモさんが詠んだ一首は「リクルートスーツで耳を動かした 特技の欄にそう書いたから」。この一首にはどんな意図があるのでしょうか。

ジェロニモさん

事実を詠んだわけではないんですけど、場合によってはこうなった自分がいたかもしれない。実際に耳を動かすことはできるので、もし特技欄があったらこう書いていたかもという、「If」の世界における自分の感情を詠みました。

「短歌を詠む」実践編:

お題で短歌を詠んでみよう

早速短歌を詠む楽しさに触れた編集部員一同。ここからはいよいよ本番。ジェロニモさんから出されたお題に合わせて短歌を詠みます。

お題:「5」

ジェロニモさん

みなさんのメディアでは、「5年先の未来の定番となるタネを探す」をテーマにされていると聞きました。だからお題はズバリ「5」。数字でも五目でも五十嵐さんでも、「5」にまつわるものなら何でもOKです。

シンキングタイムは15分。今回はジェロニモさんも一緒に、短歌を詠んでいただきます。

5にまつわる出来事を思い出したり、その時の感情について考えたりしていると、あっという間に時間が過ぎていきます。そして編集部員たちが詠んだ短歌の中から、ジェロニモさんが最優秀作品として選んだのは、中島が詠んだこの一首。

5年いた部署を退職することにしてからみんな急にやさしい

実は夏前に退職することになっている中島。なんともタイムリーな一首に、ジェロニモさんがこう解説をしてくれました。

ジェロニモさん

言っていることは1つなのに、すごく深くて面白い。退職を伝えると周りの人たちが急に優しくなったと感じるのは、やっぱりそれを受け取る側の自分の気持ちもあると思うんですよね。5年働いた部署を去ると思ったら、いろいろなことが許せたり、いろいろなことに気づけたりと、周りの状況が変化したと思いきや、実は自分が変化している。こういうことってあるよなぁと思ったのと、あとは5年という歳月もいいですね。4年だと「4」という数字をどうしても伝えたかったという意図を感じられるし、10年だと少し長く感じてしまう。「5」という数字の歯切れの良さも生かされていると思いました。

中島

自分が考えていたこと以上に評してくださって、ありがとうございます。たしかに、周りが急に優しくなったと感じていましたけど、自分の目線が変わったというのもありますね。自分が詠んだ一首をさらにジェロニモさんに読んでいただくことで、新たな気づきがあるのも新鮮で楽しいです。

他の編集部員たちが詠んだ短歌

夏休みゴロゴロうだうだひまだなぁ〜テレビで流れる大好き5つ子

デパートの屋上で肉まんを食べた5年前から5年も経った

35過ぎて体がいたくなるアキレス足首謎の炎症

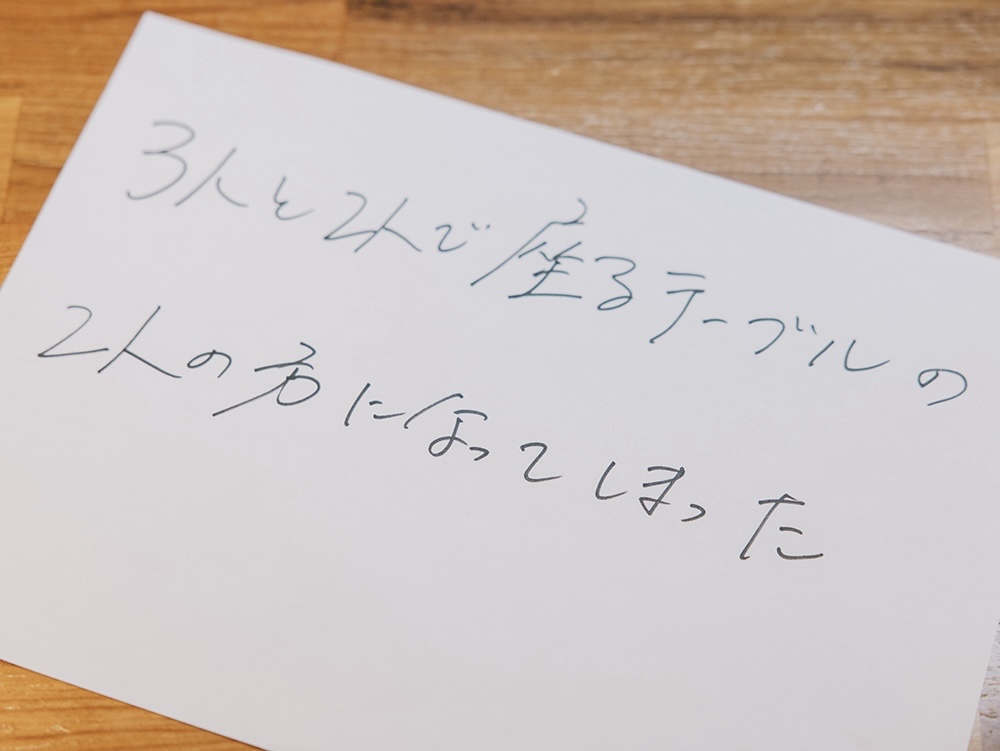

先生であるジェロニモさんが、「5」を題材に詠んだ一首はこちら。

ジェロニモさん

5人で食事に出かけた時に3人と2人で席が分かれる場合、僕は2人の席になることが多いんです。だけど2人の席って、責任が重たいじゃないですか。かといって、別の店に行きましょうなんて言えない。そういう実体験から詠みました。

短歌を詠み終えた編集部員たち。最初の不安げな表情から一転、「普段使っていない頭を使うから、脳がほぐされる」「人の内面に触れられて、めちゃくちゃ楽しい」と、スッキリした面持ちに。

そんな編集部員たちの姿を見て、ジェロニモさんは短歌に対する思いを語ってくれました。

ジェロニモさん

僕は短歌に出会って、人生が豊かになったんです。そう言うと、なんだか言いすぎかもしれませんが、ポジティブな方向に人生を踏み出せたのは事実なんですよね。過去に自分が感じてきた「あれ何だったんだろう」「あの瞬間って面白いよなぁ」という思いが、短歌を詠むことによって肯定されたというか。もちろん全員にやってほしいわけではないですけど、出会うはずなのにまだ出会えていない人がいるならば、ぜひ短歌に出会っていただきたいです。最初は「短歌を詠むのって、なんか恥ずくない?」と思うかもしれませんが、詠んでいくうちにその先にある面白さにタッチできる瞬間があるはずなので。

【編集後記】

ジェロニモさんのお話と短歌の実践を通して感じたのは、短歌を詠もうとする人から出てくる言葉は「なんだかとても面白い」ということ。お笑いとの相性のよさや、短歌を初めて詠んだ後のすがすがしさも納得です。また、短歌は本当の気持ち、本当の情景を詠んでいるのだという希望に似た感覚にも心をつかまれそうになりました。

私が人生の中で何気なく目にする光景やちょっとした感情は、誰かに伝えたり書き残したりするには取るに足らないように思えます。でもそれらを短歌の視点で見つめれば、自分や世界の面白い一面が発見できるのかもしれません。短歌を「詠む/読む」どちらにも興味がぐんと湧いて、うれしい一歩目を踏み出せました。

(未来定番研究所 渡邉)