スマホ1つで誰もが売り手になれる時代。形のある「モノ」だけでなく、「ノウハウ」や「背景」までもが商品として流通するようになりました。商品があふれかえる今、消費者の心を揺さぶるのは、「何を売るか」よりも「どう売るか」なのかもしれません。実際、サブスクやSNSの活用といった新しい売り方も次々と登場しています。F.I.N.では、現代の商い方に注目し、その背後にある価値観を紐解きながら、新しい商いのあり方を探ります。

同じ土地で異なる作物を育てる農業「二毛作」のような、さまざまな商いの新しいスタイルが多方面で展開されている気がします。そのなかでも「空間の二毛作スタイル」「働き方の二毛作スタイル」の2つに注目し、それぞれを実践する2組にお話を伺いました。1組目は、平日は会員制、土日はオープンで運営しているシェアスペース〈小杉湯となり〉。2組目は昼スナックのママやキャリアコンサルタント、大学院勤務などマルチな仕事をされているフィッシュ明子さん。2つの二毛作スタイルから、5年先の商い方のヒントを学びます。

(文:大芦実穂/写真:西あかり)

その1【空間の二毛作スタイル】

平日と土日で運営スタイルを変化。

「銭湯のあるくらし」を提案する〈小杉湯となり〉

〈株式会社銭湯ぐらし〉が企画・運営、T/Hが設計を行った。

株式会社銭湯ぐらし

〈小杉湯となり〉を運営。「銭湯のあるくらし」を広げるために、まち・もの・ことの3つの取り組みを展開。銭湯を通じてゆるやかにつながった20〜80代までの約40名が在籍。専業メンバーはおらず、自身のスキルを持ち寄り、それぞれの希望する距離感でプロジェクトに関わっている。

Q. 活動内容について教えてください。

銭湯も楽しめるシェアスペースを運営しています。

高円寺の銭湯〈小杉湯〉のとなりで、銭湯付きのシェアスペース〈小杉湯となり〉の運営をしています。平日は仕事や休憩で使える会員制のスペース、土日は誰でも気軽に入れるカフェ〈となり喫茶〉&シェアスペースになっています。

会員の方は、月に2万円で使い放題(木曜定休)で、小杉湯入浴チケットや地域のカフェの割引券などにも替えられるとなりチケット付き(10枚分)。

建物は3階建てで、1階にはキッチンがあり、食事をしたり、コーヒーを飲んだり、リビングのような場所。2階はデスクやちゃぶ台、本棚があり、勉強したり仕事をしたり、寝そべったりして使えるスペースになっています。3階は六畳一間の個室で、会員のみ予約制で利用が可能です。

土日のドロップインの方は、カフェ利用であれば1階、コワーキングであれば1・2階を使っていただけます。カフェでは、モーニングやランチを提供していて、ナポリタンやトースト、コーヒーなどが楽しめますよ。

PRマネージャーの金田純歩さん。

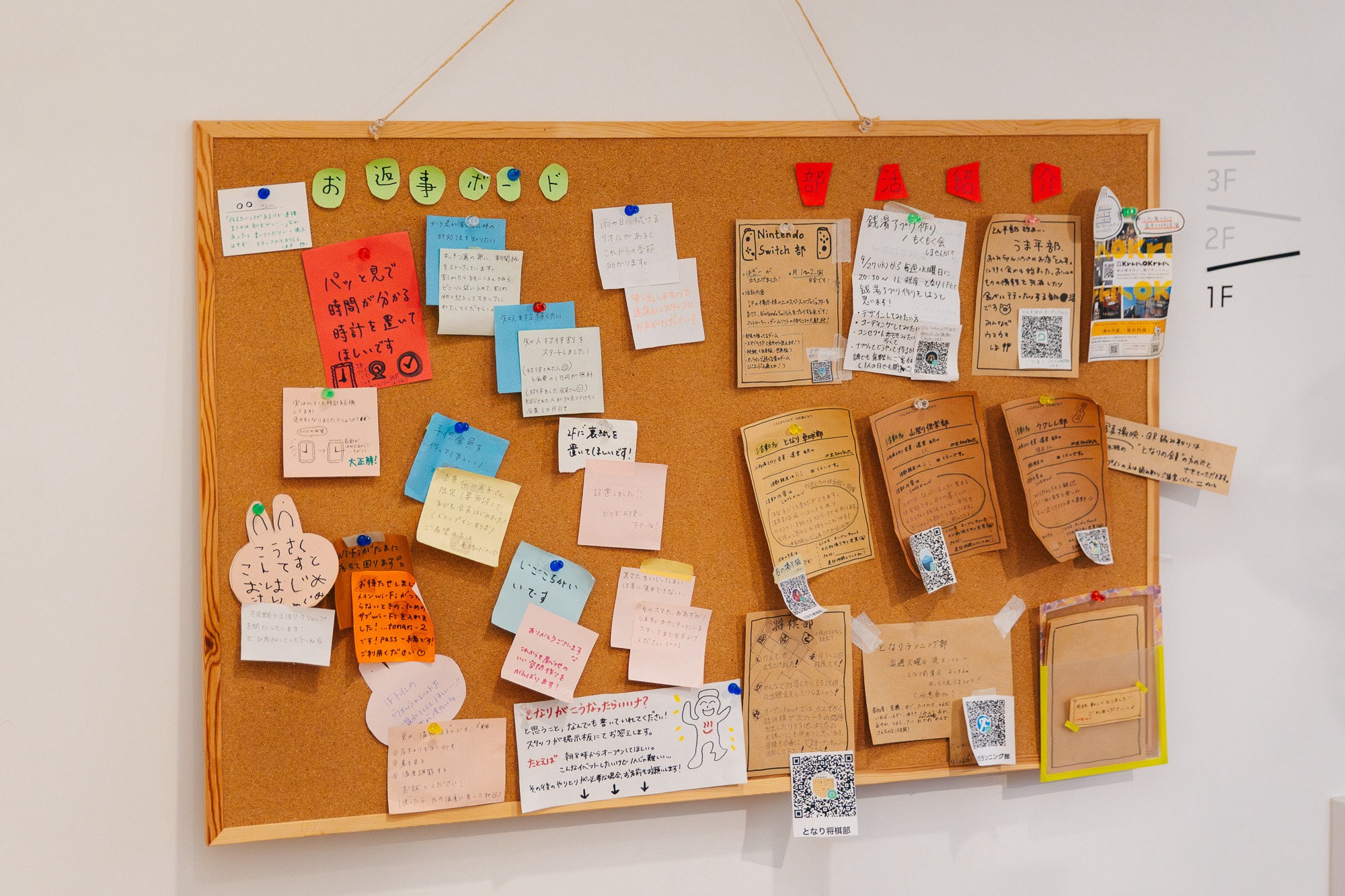

また、会員さんが企画したものから、運営メンバーで企画したものまで、不定期でさまざまなイベントを開催しています。「梅干しをつくろう」というものから、ライブなども開催するマーケットまで。1階に掲示板があって、何かやりたい企画があったら、そこにアイデアを貼り付けてもらうようにしています。

会員の部活動情報や要望、企画などを書き込む掲示板。

会員は主に銭湯好きな人が多く、常時だいたい50名ぐらいで推移しています。年齢は20代から70代まで幅広く、全体の8割くらいは自転車や徒歩圏内から、残りの2割の方は神奈川県など遠方から通ってくださっていますね。会員さん同士はご近所さんのような感じです。

先日、とある会員さんが「僕らってクラスメートみたい」と言っていました。ここに来たら誰かしらいるので、時間が合えば一緒にご飯を食べたり、スタッフと喋ったりできる。生活のなかで、仕事場と家の往復だけじゃなくて、〈小杉湯となり〉があることで、気持ちが少し楽になったり、日々が明るくなったらいいなと思っています。

視界や生活音を遮らない階段やドアのない空間など、空間全体が繋がっているような設計は、銭湯のつくりから引用。

Q. 二毛作的ビジネスモデルを始めたきっかけは?

実はコロナ禍がきっかけです。

オープンした2020年3月は新型コロナウイルスが猛威を振るっていた時期でした。当初は会員制を予定していなかったのですが、まずは安心して使える場所にしたいと思い、会員限定のスペースとして運営していくことに。コロナ禍もだいぶ落ち着き、規制が緩和されてきた2024年4月から、土日限定でドロップインの受け付けも開始しました。

とはいえ、平日と土日で運営方法を分けたからこそ、異なる層のお客さんに来ていただけているのかなとも感じています。平日はずばり「小杉湯が好き!」という方や、高円寺付近でシェアスペースを探していた方が多い印象です。一方、土日は高円寺に遊びに来た方や、近所にお住まいの家族連れの方など。平日と土日でそれぞれ異なる、幅広い方々に楽しんでいただけるようになりました。

Q. 二毛作をどのように両立させていますか?

会員さんのサポートがありがたい!

平日と土日でエリアを分けているわけではないので、運営側のやることは基本変わりません。平日の昼間はテレワークの方がメインで使われていて、18時以降になると仕事終わりの方が来て、ここで夕飯を食べたり雑談をしたり。土日は〈となり喫茶〉のモーニングを食べに朝から来る方や、昼過ぎくらいにはお風呂あがりにおしゃべりしに来る方が多い印象です。

土日にも会員さんがいらっしゃることはよくあって、そうすると会員さんからドロップインのお客さんに「こんにちは〜」と声をかけてくれたり。会員さんがスタッフのことを助けてくれる場面は多いんです。会員制だからこそ、スタッフと会員さんに深い繋がりが育まれて、場づくりにもいい影響を及ぼしているなと感じます。

土日は〈となり喫茶〉としてモーニング&ランチを提供。平日は会員が注文できる食事を用意している。

Q. 二毛作によって生まれた相乗効果はありますか?

偶発的な出会いが発生しています。

例えば、平日だと以前から「恋愛リアリティー番組を観る会」とか「みんなでフレンチトーストを食べる」とか、会員さんの間でゲリラ的なイベントが企画されていたんですが、最近は土日でも開催することがあって、そこにドロップインで来られたお客さんが混じっていたりするんですよ。これまでは会員さんだけの遊びだったのが、一時利用者さんも入ることで、そこの垣根が融解されて、新しいコミュニケーションが生まれているなと感じます。

Q. 今後の目標を教えてください。

地域の人にもっと認知されたい。

去年より土日のドロップインを始めてから、町に開いていくということを意識していますが、それでも〈小杉湯となり〉を知らない方のほうが多い状況で。近所でも「カフェでもないし、シェアハウスでもないし、何ここ?」って思っている方もたくさんいるんじゃないかなと。その垣根をどう超えていくかが今の目標ですね。なので〈小杉湯となり〉としての外に向けた活動も増やしていきたいと思っています。人と人が顔を合わせると自然発生的コミュニティが生まれて、何か面白いことが起きていくというのを〈小杉湯となり〉で目の当たりにしているので、そういう出会いが生まれる場所として、ここにあり続けたいなと思います。

〈小杉湯となり〉

住所:東京都杉並区高円寺北3-32-16-2

〈小杉湯となり〉平日・土日 9:00-22:00(木曜定休) ※土日は都度利用も可能

〈となり喫茶〉 土日 9:30-13:00(L.O.12:30)

〈となりSTAND〉(テイクアウトドリンク)平日・土日 13:00-21:00(木曜定休)Instagram:@kosugiyu_tonari

その2【働き方の二毛作スタイル】

昼スナックのママにキャリアコンサルタント。

4つの仕事を横断するフィッシュ明子さん

フィッシュ明子さん(ふぃっしゅ・あきこ)

昼スナック〈中洲昼スナ 役にたたなくてもいい場所〉のママ。社会福祉士、キャリアコンサルタント、九州大学大学院の研究室コーディネーターなど、さまざまな顔を持つ。「誰も諦めなくてもよい社会にする」「誰もがその人の人生のすべての経験をキャリアにできる」という信念をもとに、1人ひとりが自分らしく生きる、働くためのサポートをしている。

Q. 活動内容について教えてください。

キャリアコンサルタントや研究室の補助、昼スナックのママをしています。

二毛作というより四毛作といった方がいいかもしれないですね。まず、一番比重が大きいのはキャリアコンサルタント。企業や福祉施設などでキャリア自律に関わる研修を行っています。それから九州大学大学院の研究室コーディネーターでは、翻訳や研究の補助をしています。3つ目は、個人と組織のパーパスを言語化し実践していくコンサルティングの仕事をしています。4つ目ですが、〈中洲昼スナ 役にたたなくてもいい場所〉のママをやっています。昼スナは社会福祉士としてのアウトリーチ(*)の場として始めました。今、一番情熱を注いでいるのがこの昼スナのママですね。

*アウトリーチ・・・支援機関が地域に出て、必要な人に必要なサービスや情報を届ける活動のこと。医療や福祉、研究の分野で主に用いられる。

昼スナは、どんな人でもウエルカムです。行政がやっている福祉施設ではないから、誰が来てもいい。ただ、無償にはせず、チャージ料もドリンク代もいただいています。なぜかというと、お金を払うことで、その人の誇りを守れるからです。なかには福祉の対象者になることに抵抗を感じる人もいます。福祉のお世話になる=(イコール)自分を「弱い人」だと感じるのかもしれません。公的機関に相談に行くのはハードルが高いこともある。でもスナックなら、お金を払えば誰でも来られるから、来てくれる人に傷をつくらずに済む。誰に、どこに相談したらいいのかわからない人は、とりあえず一杯飲みに来たらいい。私は占いをするのですが、タロットカードを使うと話しやすくなることもあるので、カウンターでワイワイ飲みながら悩みを占ったりします。みんなで突っ込みを入れながら、困りごとをエンタメ化することで客観的に見れるようになったりする。ただ話すだけで楽になれることもありますよね。もちろん他の人に聞かれたくない人は個別にお話を伺います。

Q. 二毛作的ビジネスモデル(異なる事業の展開)を始めたきっかけは?

すべて成りゆきです。

最初はテレビや新聞の仕事をしていて、1999年に日本語メディアの立ち上げでロンドンに行くことになったんですね。イギリス在住中に結婚したのですが、今度は夫の転勤で中国行きが決まって。中国ではファッションブランドを立ち上げて、ECサイトを運営していました。でも2003年にSARSが流行して、日本に帰国することになり、それを機に社会福祉士の資格を取得しました。なぜいきなり社会福祉士かというと、海外在住中に「女性」「アジア人」「年齢」などの自分ではどうにもできないことに対しての差別を経験して、マイノリティであることの痛みを知ったから。それからは主に福祉に携わってきましたが、九州大学で働くことになったのも、昼スナのママになったのも、たまたま声がかかったからなんです。

社会のスピードが速くなっているので、スキルを習得した頃にはもういらなくなっていることもある。直感でいいなと思うものをやって、ちょっと違うなと思えば撤退すればいい。面白そうだと感じたら、できない理由を探すのをやめて、まずはなんでも挑戦してみたらいいと思っています。

Q. 二毛作をどのように両立させていますか?

切り替えはせず、流れに身を任せています。

平日は大学に出勤して、大学の出勤がない日は昼スナをやって、その合間にキャリアコンサルタントやブランディングの仕事をしていますが、特に切り替えはしていません。

私には子供が2人いますが、まだまだ一般的には子育てがキャリア資本としてカウントされないのはおかしいと思っています。だって子育てって超マルチタスクじゃないですか、RPGならレベル3上がるくらい強くなってますよ。こういう働き方しかしてきていないので、特にスイッチを切り分けたりはしていません。自然にやっていますね。

研究室のメンバーと学会に参加するフィッシュ明子さん。

Q. 二毛作によって生まれた相乗効果はありますか?

メリットしかありません。

複数の仕事をすることにデメリットは1つもないと思います。違う角度で物事を見られるようになるし、私は今まで経験してきた仕事がすべて役に立っているなと感じています。さまざまな仕事を通じて得た学びを、どう自分の中で編集していくかのほうが重要だと思いますね。

Q. 持続可能な仕事の両立のために工夫していることは?

やりたいことをやるということ。

たとえ面倒だったり評価されなかったり、リターンが少ないことでも、自分がやりたいことなら納得しますから。

昔はこう見えて、他者から自分がどう見られるか、どう見られたいのか気にしていました。でもそれだと評価軸が外にあるから結局どこまでいっても満足できないんですよ。それまで私は世の中の役に立っていると思っていたのに、コロナ禍によって物理的に仕事ができなくなって、結局そのことで誰も困らなかったんです。つまりエッセンシャルワーカーではなかったということ。その時から、もう社会の役に立つのは嫌だと。好きなことをして生きていこうと、それで昼スナのママになったんです。

Q. 今後の目標を教えてください。

好きな人と好きなことをして生きていくことです。

何をやるとか、何歳まで働くとか計画しても、いつどこで野垂れ死ぬかわからないですから(笑)。でも、社会としてはよくなっていくと思いますよ。みんな昔はよかったって言いがちなんだけど、「今の方がいいでしょ!」って。インターネットが発達したから、こうやって遠くにいてもオンラインで話せるわけですから。だから悪いところばかりに目を向けず、いいところを見ていったほうが幸せに生きられるんじゃないかと思っています。

〈中洲昼スナ 役にたたなくてもいい場所〉

【編集後記】

今回取材した2組に共通して感じたのは、複数の商いの中心に、何かを「好きだ」という人格があることです。農業における二毛作の目的は作物の収量を増やすことだったかもしれませんが、現代の二毛作的な商いは人を豊かにするためといいますか、稼ぎを増やすこと以外にたくさんの意味があるのだと思います。これから人々がもっと「人生のテーマ」のようなものを主体的に選ぶ社会になれば、1つの職業・1つの環境を中心にするという商いの前提もおのずと多様になっていくのではないでしょうか。

(未来定番研究所 渡邉)