スマホ1つで誰もが売り手になれる時代。形のある「モノ」だけでなく、「ノウハウ」や「背景」までもが商品として流通するようになりました。商品があふれかえる今、消費者の心を揺さぶるのは、「何を売るか」よりも「どう売るか」なのかもしれません。実際、サブスクやSNSの活用といった新しい売り方も次々と登場しています。F.I.N.では、現代の商い方に注目し、その背後にある価値観を紐解きながら、新しい商いのあり方を探ります。

昨今よく耳にするようになった「知的財産」。人間のクリエイティブな活動によって生み出されたアイデアや創作物を指し、それらは「知的財産権」などの権利によって一定期間独占することができます。こうした知財を「守るだけではもったいない」と語るのは、世の中に眠っている知財を誰にでもわかるように翻訳するプラットフォーム『知財図鑑』を立ち上げた出村光世さんです。そもそも、利益のために権利を保持するはずの知財ですが、「もったいない」とはどういうことなのでしょうか。出村さんが『知財図鑑』を運営する理由から、これからの商いのヒントが見えてきました。

(文:宮原沙紀)

出村光世さん(でむら・みつよ)

〈Konel〉、〈知財図鑑〉代表。知財ハンター。2011年〈アクセンチュア〉在籍中に、クリエイティブ集団〈Konel〉を創業。2020年には新規事業とテクノロジーをマッチングさせる知的財産のデータベース『知財図鑑』を立ち上げる。著書に『妄想と具現 未来事業を導くオープンイノベーション術DUAL-CAST』(日経BP)がある。

『知財図鑑』:https://chizaizukan.com/

ビジネスアイデアを加速するための知財

F.I.N.編集部

そもそも「知財」とはなんですか?

出村さん

人間がクリエイティブ活動から生み出したアイデアや創作物、発明などの「知的財産」のことです。私たちは、特許技術だけでなく、プロダクトやサービスから実用的なAPIまで、広義の知的財産を知財と呼んでいます。

F.I.N.編集部

出村さんが運営する『知財図鑑』について教えてください。

出村さん

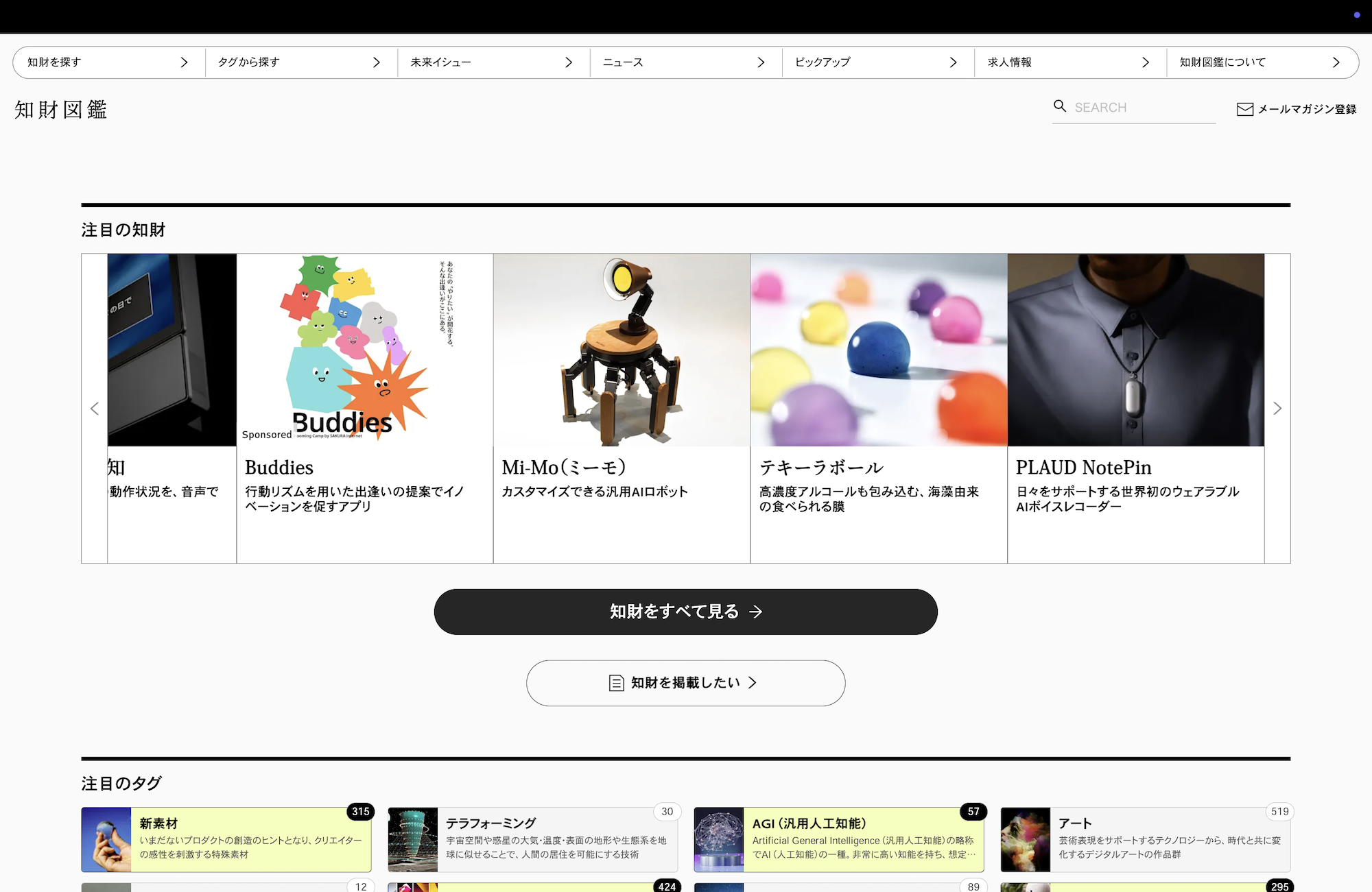

『知財図鑑』は、2020年に立ち上げたイノベーションメディアです。世の中にある数多くの知財を集め、図鑑のようにデータベース化しています。『知財図鑑』には大きく2つの役割があるんです。1つ目は、特許の内容をわかりやすくする翻訳機能。そしてその技術を使った未来を妄想し、活用の可能性を提案しています。そうすることによって、知財と事業をマッチングさせることができます。

F.I.N.編集部

『知財図鑑』を作ったのはなぜですか?

出村さん

私は、いい未来が少しでも早く訪れてほしいと思っています。〈Konel〉では数十年後にあるかもしれない未来を、今の社会で体験できるような未来実装に力を入れてきました。そのためにはテクノロジーをしっかり理解して、ビジネスに応用していくことが求められます。活動をしていると次第に大企業や大学、個人の研究家などが、私たちに技術の情報を提供してくれるようになり「こんな技術があるんだけど、何かに使えないか」というご相談をいただくことが増えてきました。

しかし、その面白い技術の情報を仲間にシェアしたりSNSなどで周知したりしようとしても、まとまった資料がないケースがとても多いんです。あったとしても英語の論文だったり、わかりづらい資料にまとまっていたりします。それをそのまま世の中にシェアしてもまったく伝わらない。宝の持ち腐れだと感じました。このようなテクノロジーをわかりやすく変換して、伝えていこうという使命感を持つようになりました。

F.I.N.編集部

活用されていない知財が大量に眠っていたんですね。

出村さん

そうなんです。知財や特許をただ紹介するのではなく、未来を提示し、それを実現するためのピースとしてテクノロジーを紹介する。通常のテックメディアとは逆の発想から『知財図鑑』が生まれました。

F.I.N.編集部

なぜ知財はビジネスに活用されてこなかったのでしょうか?

出村さん

大企業が出願している特許は、かなりの数があります。しかし一般の人がこの特許に出会うことはかなり難しい。特許の検索ツールもありますが、それを使っているビジネスパーソンは知財関係者ぐらいしかいないのが現状。仮に出会えたとしても、公開されている情報だけで内容を理解することは難しいです。そして、この限られた情報からビジネスアイデアを考えてくださいというのはかなり難易度が高い。そこで、私たちは知財の活用を促していくために、技術を正しく説明するだけではなく、それが応用された理想の世界を見せることを考えました。「この知財で何ができるのか」を、非研究者でも分かるように翻訳していく。それをビジュアルとともに見せていくことが『知財図鑑』の原点です。

F.I.N.編集部

「知財ハンター」の方たちはどんなことをしているのですか?

出村さん

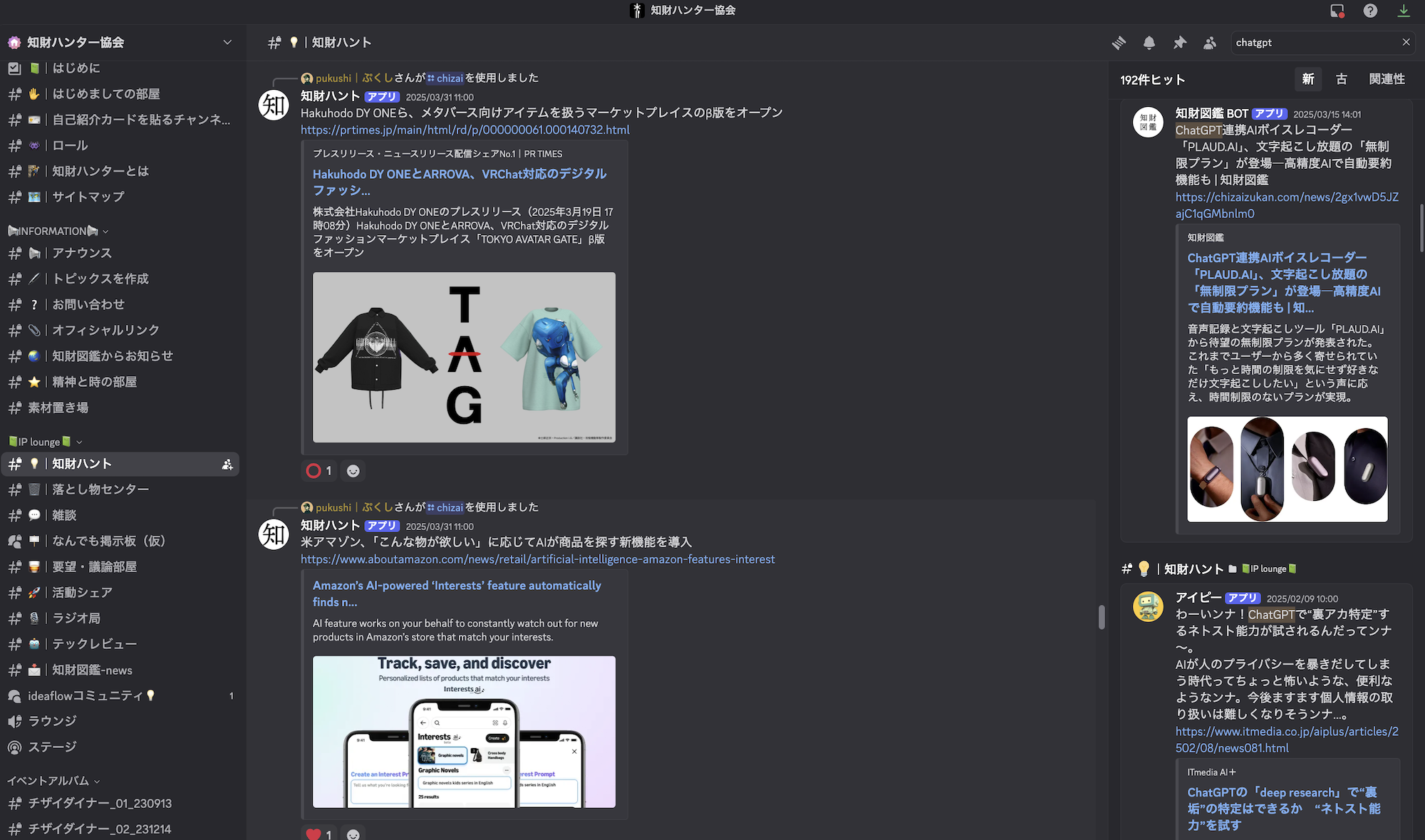

知財の情報を集め、その活用方法を妄想して発信するのが知財ハンターです。現在、知財ハンター協会という組織に300名を超える人が集まって、日夜技術の情報交換をしています。

知財ハンターはDiscordで日夜情報交換を行っている

知財の流通を活性化することで、商いの可能性も広がる

F.I.N.編集部

『知財図鑑』のなかから、実用化に至ったものの例を教えてください。

出村さん

〈ブリヂストン〉さんとの事例を紹介します。「ゴム人工筋肉」というロボットの指先技術を持っていましたが、ものを掴むことにしか技術が活用されていませんでした。それ以外の活用方法がないかと妄想をスタート。結果、柔らかいロボット「Morph(モーフ)」が誕生しました。空を飛ぶ鳥の翼や、潮の満ち引きなど自然界にあるものの動きがゴム人工筋肉にインストールされ、再生されます。ロボットに横たわることで完全に身を委ねる体験ができるんです。この技術を多くの人に体験いただけるように無目的室〈Morph inn〉という場所を作りました。目的にまみれた社会の中で、無になれる空間です。大きな反響をいただき、下北沢に実店舗をオープンしました。

出村さん

しかし私たちは、妄想が100%実現されることをあまり重視していないんですね。技術単体で説明した時に、まったく何のインスピレーションも湧かなかったものが、「例えばこんな妄想ができるんじゃないか」と提案することで「こんなこともできるかもしれない」と発展させることもできる。妄想を着火剤として使っています。実現できるアイデアをいかにたくさん並べるかよりも、人々の発想を刺激できるアイデアをどれだけ出すかを大事にしています。

F.I.N.編集部

「妄想」がビジネスにおいて、とても重要だということが理解できました。

出村さん

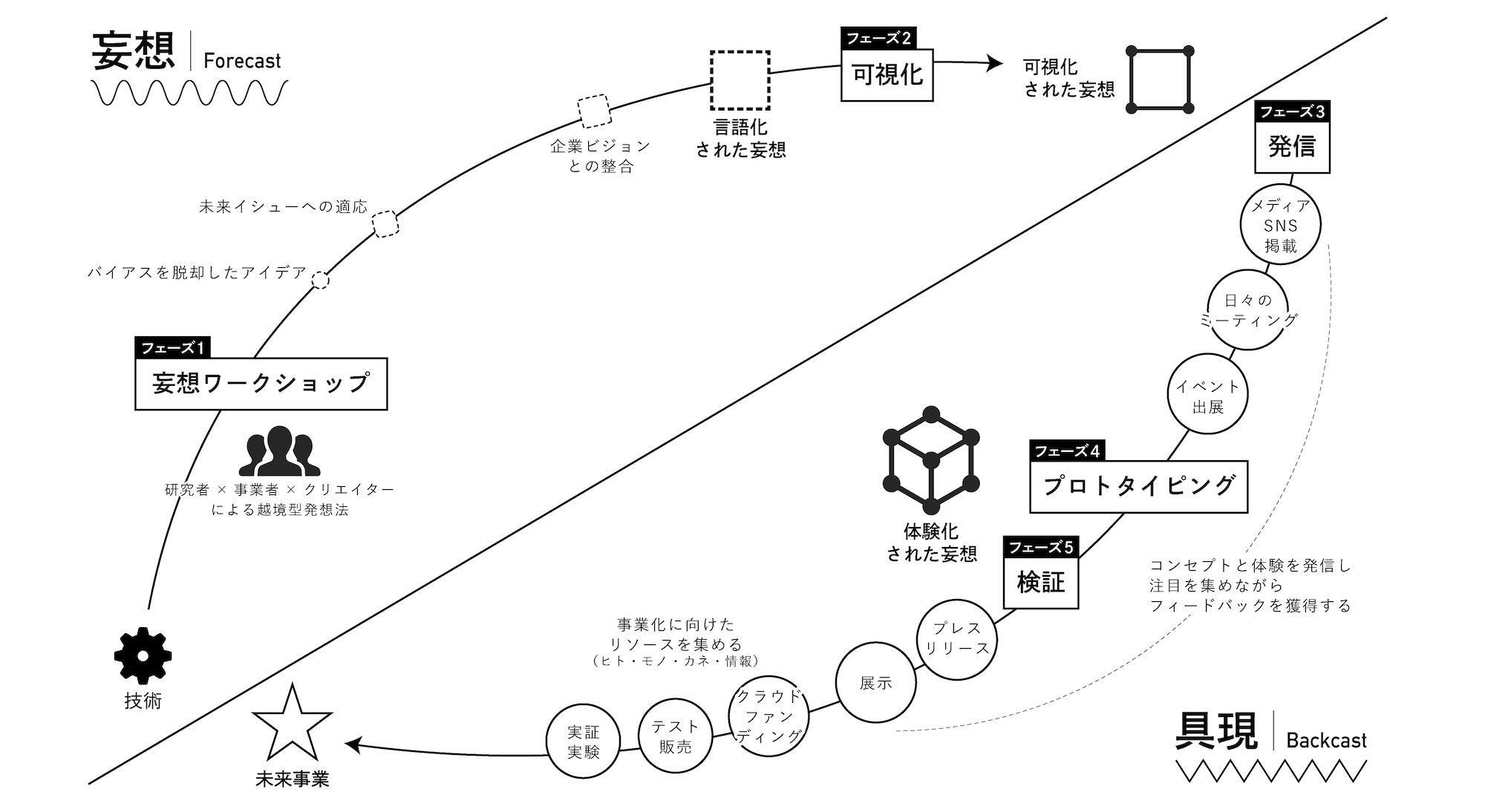

妄想と同じくらい大事なのが、実際に試してみること。「妄想と具現」2つのバランスを取っていくことが大切です。それが私たちが提案する「DUAL-CAST(デュアルキャスト)」という手法。技術に起点を置きながら、いろんな部署の関係者を集めてワークショップを行い言語化して可視化する。それを発信していくことで人物、お金、機会、いろんなものが集まってきます。

DUAL-CASTの全体像

出村さん

もちろん本当に守秘しなければいけないものまで出す必要はありません。ただ、そうはいっても大企業は、数万件という単位で知財を持っています。そのすべてを隠して守るためだけに特許の維持費を払っているのは、本当に無駄が多い。「これだけの特許を持っています」と数を誇るよりも、1つの特許から100個のアイデアを出すことが有益だと思います。特にAIの進化が著しい昨今においては、例えば1万件の特許データベースを100万件のアイデアデータベースに拡張することができます。その方が「この会社と何かやってみよう」となる機会を、圧倒的に増やせると思うんですよね。最良の形でコラボレーターと出会うには、技術やアイデアがあることを知ってもらうことが大事です。

F.I.N.編集部

どんどん発信することでアイデアは育っていくんですね。

出村さん

このAI時代には、ゼロから生まれるアイデアの数は少なくなっています。何のアイデアもないところからチャレンジをスタートするのではなく、100万件の可能性があるなかで、アイデアを組み合わせて発展させることに、人間のセンスやその企業が持っているポリシーが生かされるべきなのではないでしょうか。『知財図鑑』によって、多くの人と技術の距離が近くなっていくということは十分あり得ると思っています。

現在『知財図鑑』では、AIとの共創によって新規事業のアイデアを全社員が交差しながら生み出すことができるプラットフォーム「ideaflow」を開発中。「すでにイノベーションに積極的な企業が導入を進めてくれていますが、より多くの企業や大学などとコラボレーションし、アイデアをビッグバンさせていきたいです」と出村さん。

知財を使って商う未来

F.I.N.編集部

これからきっと知財から生まれたビジネスは増えていきますよね?

出村さん

はい。今では企業の方から「このアイデアを試してみてもいいですか」というお問い合わせもたくさんいただきます。これからも増えてくるでしょうし、実用化も増加していくかもしれません。

F.I.N.編集部

今後、知財を使って商いをするとしたらどんな方法が考えられますか?

出村さん

現在はBtoB、BtoCといったビジネスモデルがあります。知財を使えばCtoBというビジネス形態が成り立つかもしれません。例えば、一般の方が思いついたアイデアを『知財図鑑』に載せておきます。それを企業が実用化したいという時に、アイデアを思いついた方に対してちゃんとお金を支払うことができる。それが実現すればあらゆる人が知的なアイデアで世の中を発展させるリーダーになれます。

F.I.N.編集部

素晴らしい未来がすぐそこまで来ているとワクワクするお話でした。出村さんが今後挑戦してみたいことはありますか?

出村さん

「逆クラファン」みたいなものを作ってみたいと思っています。クラウドファンディングは、何かをやりたい人がいて、目的があって、でもお金がないという状況。支援する人たちからお金を集めるプラットフォームですよね。しかし世の中を見渡してみると、何かをしたくてお金もあるけれど、具体的な目的はなく、でも世の中の役に立ちたいと思っている人がかなりの数いると感じています。例えば、とある企業が「うちの技術を使ってこんなことができるかもしれません」と発信しているとします。この妄想は非常に面白いのですが、そこまで規模の大きな売り上げは見込めず収益化が難しいとなると、企業が事業化することは難しくなってしまう。でもアイデアやビジョンに共感して情熱を持って進めてくれる人が現れた場合、それが実現できる可能性が出てきますよね。これがアイデアを使って人を集める「逆クラファン」。世の中のチャレンジが増えて、持ち腐れになっている技術を活用できる可能性を見出せると思います。

【編集後記】

特許ってなんだか難しそうだし自分に関係なさそう。と思いきや、出村さんのわかりやすいお話にそんな気持ちはパタパタとすっかりひっくり返されました。やわらかく&楽しく捉えればまさに知財は未来の種の宝庫。水をやるように皆でアイデアを注いでいけば、いろんなものが自由に育っていき、本当に数年後現実になって花開きそうです。またCtoBの視点がとてもユニークで、お客様と密接な百貨店で働く者として、そうなってみたい!としみじみ思いました。手段は違えど『知財図鑑』に、愛読する江戸時代が舞台の小説のテーマ〝買うての幸い、売っての幸せ〟に通じる商いの真心を感じ入りました。

(未来定番研究所 内野)

『妄想と具現』谷中 未来定番研究所にて